最早的种姓制度,是雅利安人为了区分自己与本地人而产生的社会等级制度,后来逐步变成世袭的“出生决定命运”的制度。

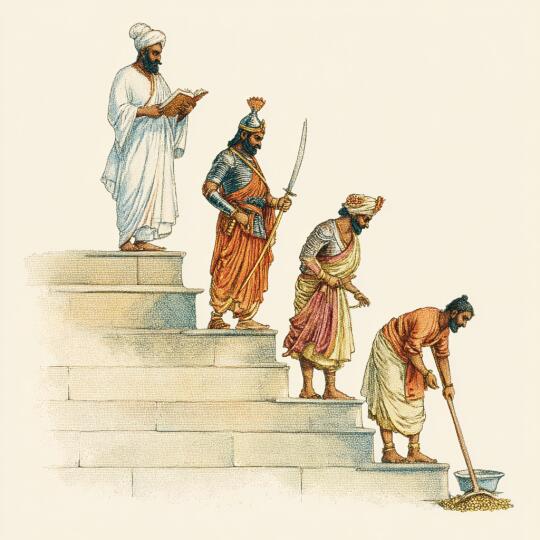

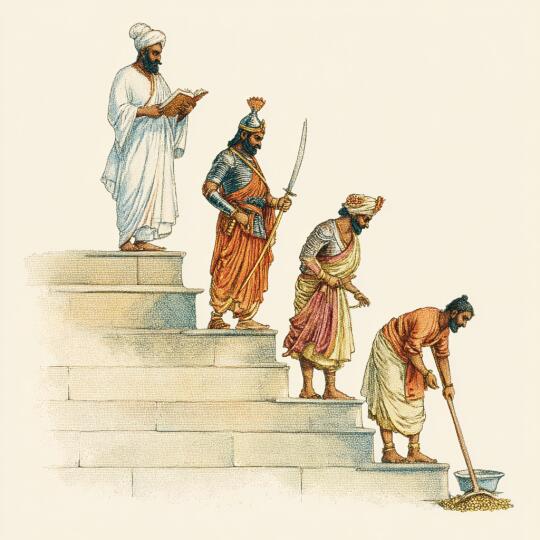

1. 种姓制度的起源:

• 最初雅利安人进入印度,只区分三种社会阶层:祭司、武士、平民;

• 那时种姓还不是世袭,也没有禁止通婚;

• 但为了防止与本地人混合,逐步发展为“种姓”(Varna)制度;

• “种姓”一词原意是“肤色”,代表以肤色区分阶级。

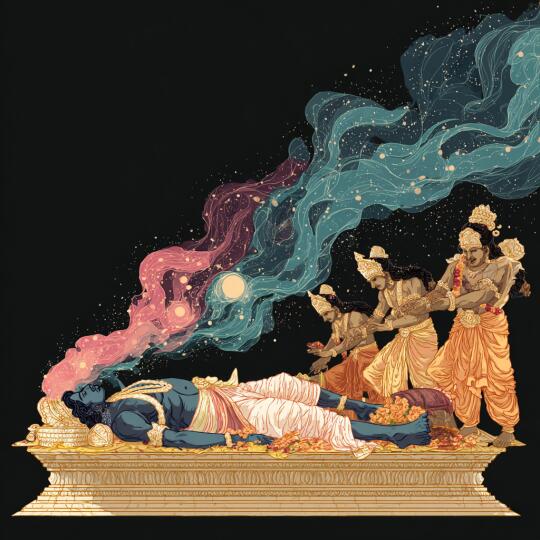

2. 种姓制度神话来源:

• 来自《梨俱吠陀》记载:神创造人类时,从身体不同部位诞生不同阶层:

• 口 → 婆罗门(祭司)

• 胳膊 → 刹帝利(武士)

• 腿 → 吠舍(商人)

• 脚 → 首陀罗(劳工)

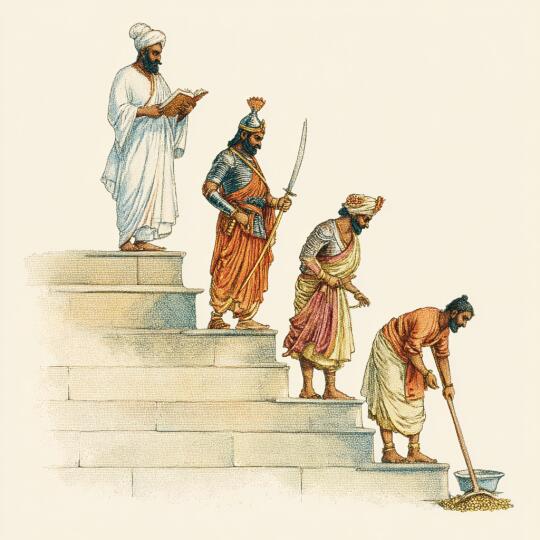

3. “四分格式”逐步形成:

• 社会地位逐渐固定为“四种种姓”;

• 本地人(达陀人)被视为最低种姓或“贱民”,甚至不被算作种姓内;

• 还出现“再生族”概念:前三种种姓可通过祭祀“重生”,首陀罗没有资格。

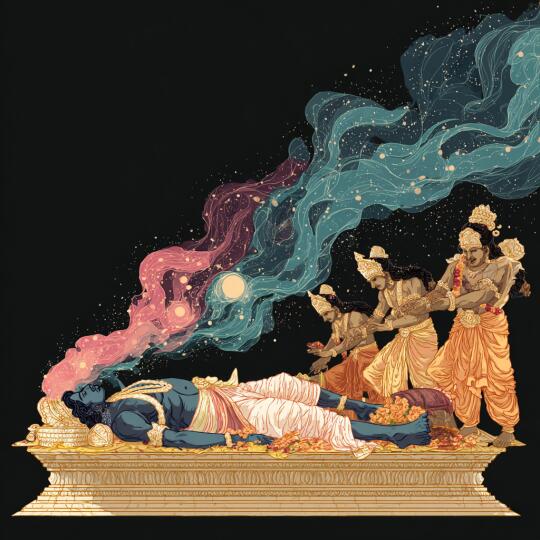

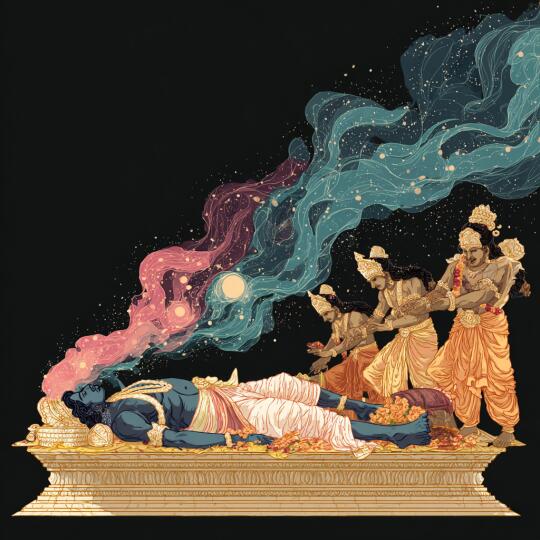

4. “业”与“轮回”结合为理论基础:

• 到中国魏晋南北朝时被译为“种姓”或“种性”;

• 后来印度教发展出“因果报应”思想:一个人今生的阶级地位,是前世行为决定的;

• 所以,“出生低贵,是你前世做了好或坏事的结果”。