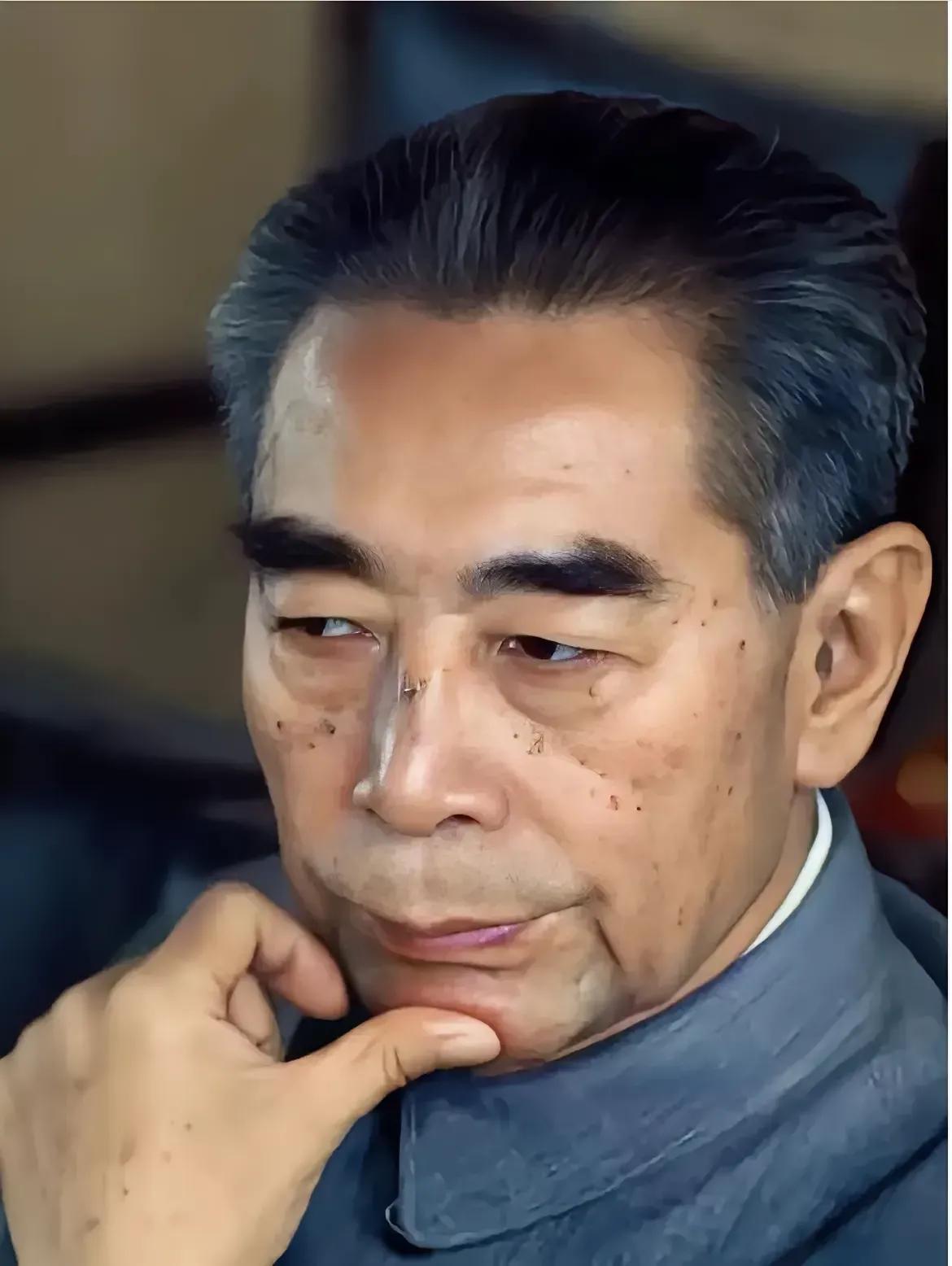

1950年,路边一战士吃炒花生,降边嘉措闻香央求,能不能给我一小把?战士抬头看他。降边又说,一两颗也行。战士说,来,摊开手,把花生全给了他。从此,12岁的降边用一辈子追随两个英雄。 话说那个时候的降边是高原上的浮萍,父母带妹妹乞讨失踪后,他靠捡牛粪换糌粑度日,脚底裂口渗出的血渍在冻土上印出深痕。 当李建国倒空纸包时,几颗花生滚落雪地,战士蹲身捡拾的动作让降边浑身僵住,三个月前,正是穿马靴的土司管家,把他捡的牛粪踢进冰河。 于是就有了开头的那一幕,一把花生换来了降边用一辈子追随。 然而更震撼的在后头吗,当战士发现他腕上冻疮,解下自己的棉布绑腿裹住他脚踝。 夜里宿营,班长端来热汤面,搪瓷缸沿磕掉的釉像枚残缺的月牙。 当降边蜷在篝火旁舔舐缸底面渣时,四川籍小战士用树枝在雪地划出解字,认得吗?咱们叫解放军,专门砸碎锁链的! 火光映着七颗五角星,那是全班战士轮流教他写的中国共产党。 之后降边偷偷跟了队伍三天三夜。宿营时帮炊事班劈柴,行军时替伤员扛枪,直到被指导员拎出队列,小牦牛,枪比你高呢!先学文化! 于是文工团员教他唱《翻身农奴把歌唱》,卫生员教他用盐水洗绷带。 最难忘是替李建国换药,战士小腿刀疤,是追击马匪时替牧民挡的刀。 降边指尖发颤,战士却笑,疼点怕啥?牧民能睡安稳觉就值!这句话像颗种子,在少年心里扎了根。 于是在1951年,降边穿上了宽大的军装。语言天赋让他很快成为双语火种,前线喊话劝降叛匪,后方翻译民主改革文件。 记得有一次在在农奴主地牢解救百姓,他看见老阿妈颈上铁枷,猛然想起李建国的伤疤原来锁链与刀疤,是旧西藏与新中国的残酷对照。 当晚他在日记里写,我要把藏胞的哭声变成歌声。 在1959年拉萨的春风里,降边在布达拉宫脚下有了新战场。 听闻老艺人唱诵《格萨尔王传》濒临失传,他背起糌粑口袋钻进羌塘草原。 在海拔4700米的牧民营地,为记录七十岁盲艺人顿珠的吟唱,他裹着羊皮袍蜷在牛粪炉边,钢笔冻住了就含在嘴里焐化,一夜抄秃三支铅笔。 抢救史诗的战役比枪林弹雨更难。有次暴雪封山,他护着牛皮纸手稿迷路两天,靠嚼野葱根撑到牧民帐篷。 当顿珠颤抖着摸到完好无损的手稿时,老人将额头抵住纸卷,你救了雪山的魂二十年间,降边整理出《霍岭大战》《门岭之战》等34部史诗,总计1200万字符,相当于10部《荷马史诗》体量。 2001年北京人民大会堂,白发苍苍的降边捧起格萨尔学终身成就奖。 怀里的搪瓷缸突然哐当落地,缺口处滚出颗磨得发亮的花生壳,那是1950年李建国留给他的纸包残片。 记者追问缘由,他攥紧壳子轻笑,这辈子就干两件事,报恩,还债。 报的是战士一饭之恩,他培养出23名藏族学者,将《格萨尔》译成8种文字,还的是文化传承之债。 他推动建立西藏非遗保护中心,让唐卡、藏戏与史诗走进中小学课堂。 临终前,他把搪瓷缸捐给西藏军区军史馆,缸底刻着两行小字,英雄不是勋章,是递给流浪儿的那把花生,信仰不是口号,是雪地里写共产党的树枝。 2010年降边逝世时,拉萨河畔的格桑花开得正盛。曾被他解救的农奴后代捧着《格萨尔》唱本沿河吟诵。 唱词随流水淌向远方,当战士的手掌摊开,冻僵的雏鹰学会飞翔,当五角星划破长夜,雪域就有了永恒的太阳。 那把炒花生早已化作文化守护的火种,它让一个孤儿读懂,最伟大的英雄主义,不是摧城拔寨的壮举,而是俯身递给苦难者的微光。 最坚实的信仰殿堂,不在经幡飘舞的圣殿,而在雪地上为孩子写下的第一个汉字。 在历史大潮中,降边嘉措用自己的行动证明,微小的起点也能成就伟大的路途。 毕竟风起于青萍之末,浪成于微澜之间,即使是名不经传的小人物依旧用自己的方式熠熠生辉。 主要信源:(降边嘉的两个英雄)