战争机器咽喉被一招掐住!美国这才意识到,底牌早被中国摸得门清 美国国防部每年8000亿美元的预算看似铜墙铁壁,但华盛顿智库Govini最新报告却撕开一道裂缝:在最敏感的导弹防御系统中,每10个核心零件就有1个来自中国供应商。 供应链的脆弱性往往在和平时期被低估。五角大楼至今仍能维持F-35战机的生产线运转(如图1),靠的是中国湖南出口的钨合金穿甲弹芯和内蒙古供应的稀土永磁电机。 这种默契建立在全球化分工的惯性上:中国工厂能用美国三分之一的价格提供合格零件,而军工复合体在股东利益和国家安全之间,长期选择前者。 深入分析依赖结构会发现更危险的信号。在导弹防御这个关键领域,中国供应商11.1%的占比背后,是拦截弹制导系统中的陶瓷电容、相控阵雷达的砷化镓芯片等“卡脖子”部件。 更棘手的是替代路径的匮乏:美国本土最后一家稀土分离厂Mountain Pass产量仅占全球12%,而中国掌握着90%的重稀土提纯产能。即便五角大楼现在砸下百亿美元重建产业链,从矿山开采到高纯度加工的时间窗口可能长达十年。 专利数据的对比更凸显战略失衡。过去五年中国在太空领域专利申请量超过美国三倍,其中40%涉及卫星用抗辐射芯片(如图2)和火箭耐高温材料。 这意味着依赖不仅是当下的供应链问题,更是未来技术主导权的争夺。当中国科研院所将实验室成果快速转化为军工产品时,美国还在为《国际武器贸易条例》是否适用于某款中国产螺栓争论不休。 面对困局,华盛顿的应对策略充满矛盾。一边是国会强硬派要求2027年前彻底清除国防供应链中的“中国痕迹”,另一边是军工巨头游说保留“非敏感部件”采购权。这种分裂在实操中演变成荒诞场景:雷神公司获得导弹合同的同时,其二级供应商正通过越南壳公司转口中国制造的集成电路。 更现实的解决方案或许是“精准脱钩”——将供应链分为ABC三类:A类如制导芯片必须本土化,B类如通用螺丝可保留盟友供应,C类非关键部件暂缓处理。 美国的真正困境在于,它既要维持全球最庞大的军事霸权,又无法摆脱支撑这个霸权的全球化生产网络。 当中国手握稀土(如图3)和专利两张王牌时,简单粗暴的脱钩只会加速自身失血。或许正如报告作者塔拉·多尔蒂的清醒判断:“问题不在于能否根除中国供应链,而在于如何让心脏和阑尾共存在同一个身体里。” 从冷战历史看,美苏当年能用“双轨制”供应链硬脱钩,是因为双方经济本就鲜有交集。但今天中美供应链如同连体婴儿,强行分离必然失血过多。 更可能的结局是形成“玻璃天花板”式共存:中国继续提供基础材料和通用部件,美国守住高端芯片和系统集成,双方在警惕中维持最低限度合作。这种危险的平衡,考验的不是军事实力,而是对“相互摧毁”供应链的恐惧阈值。

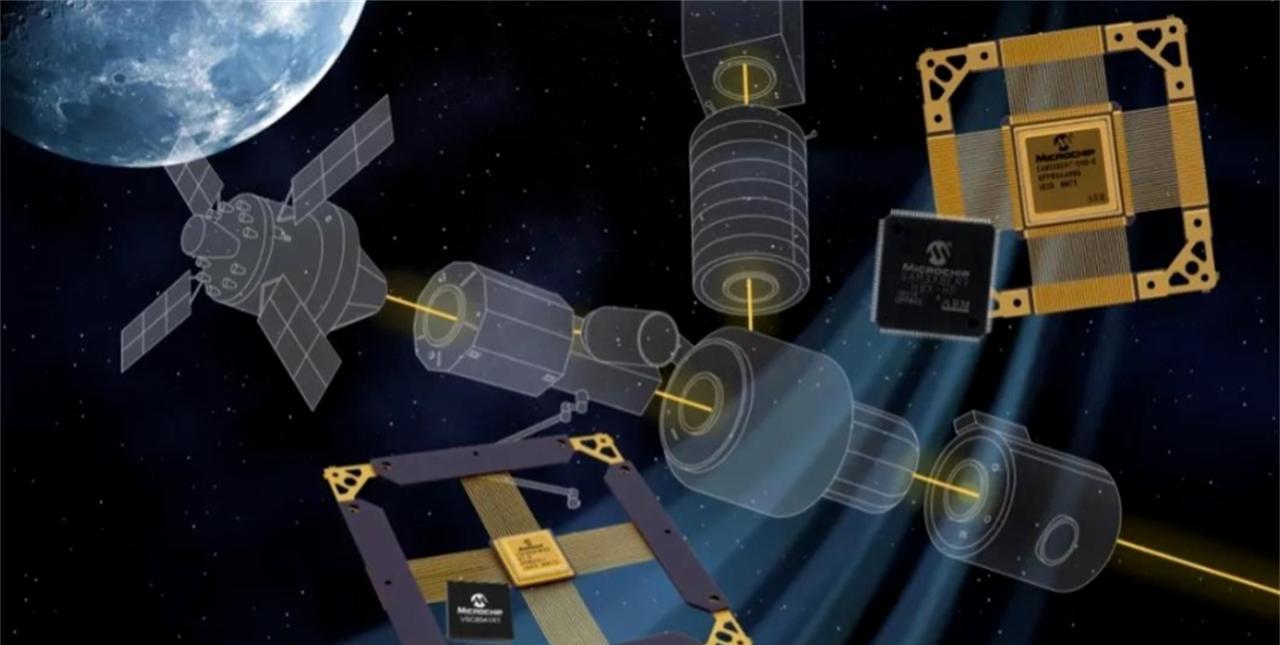

评论列表