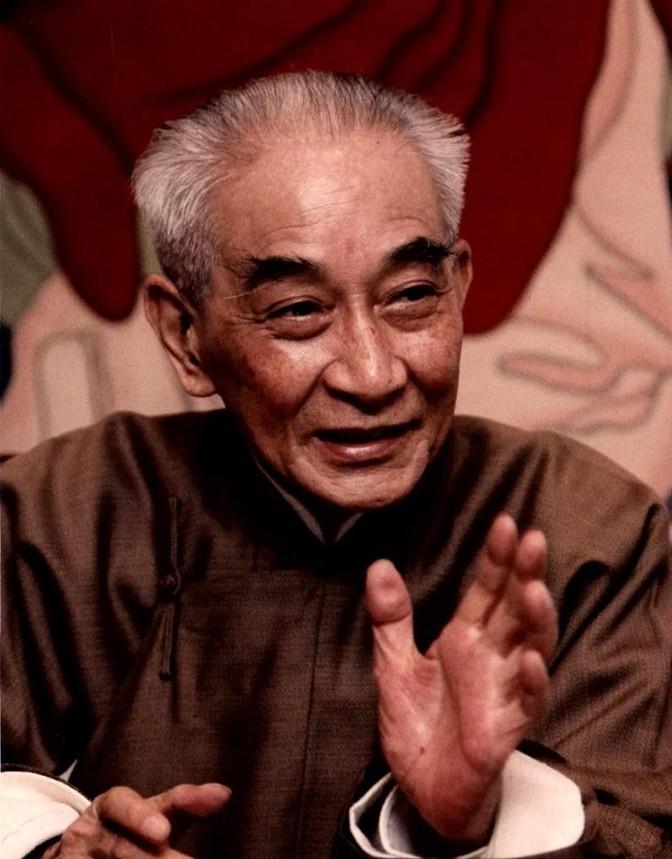

11岁那年,南怀瑾就悟出一个道理:一个人在“福报”很好的情况下,不要把“福报”都用完了! 11岁那年,南怀瑾差点被一场突如其来的劫难卷走。家族刚办完一场热闹的寿宴,转眼却遭遇强盗洗劫,家财散尽。这事儿让小小年纪的他愣住了,也想明白了:福报这东西,用过头可能就没了。 南怀瑾1918年出生在浙江温州乐清县地团村,家里条件不错,父亲南仰周做米店和布匹生意,算得上殷实人家。他6岁进私塾,读的是四书五经,打下了国学基础。11岁那年,他去县城小学读书,寄住在朋友林氏家,开始接触外面的世界。 1930年春节,他11岁,正赶上祖母60岁大寿。南家大摆宴席,从正月中旬一直热闹到十五,宾客不断。那场面有多夸张?家里张灯结彩,忙得脚不沾地。可南怀瑾觉得太吵,没等结束就回了学校。谁知第二天就传来噩耗:家里被强盗洗劫一空。父亲跑出去求援,母亲装成佣人,才保住一家平安。他听完又庆幸又纳闷:这么大张旗鼓的喜事,怎么就招来祸事了? 在中国传统文化里,“福报”这词儿挺有讲究。佛教讲因果,说福报是前世今生修来的;道家说要顺天道,多做好事攒福;儒家则认为仁义道德能带来福祉。南怀瑾通过这事儿琢磨出,福报不是用不完的,铺张过头可能就把自己给坑了。这想法在他11岁就扎了根,后来也成了他做人做事的大原则。 他长大后常提起这观念。比如在《论语别裁》里讲“君子固穷”,他说人在好日子得悠着点,别把福报挥霍光。他拿池塘打比方:福报像水,用得太猛不攒着,迟早干涸。他还说过:“享福消福,吃苦积福。”这话听着接地气,其实挺有道理。他自己也是这么干的,名气大了却从不摆谱,住的地方简单,吃得也清淡,粗茶淡饭就够了。 这观念从童年就影响他。1931年,13岁的他小学没念完,不愿按父亲安排学手艺,跑回家自己钻研。他在祠堂里点着油灯读史书、地理,练就了独立思考的本事。后来抗日战争爆发,他投笔从戎,去了西南边疆,还在中央军校和云南、四川的大学教过书。 1949年,他到了台湾,在政治大学、辅仁大学教课。他讲儒释道经典深入浅出,听众一大堆。《论语别裁》《金刚经说什么》这些书,语言平实但有嚼头,卖得火,还被翻成多国语言。1980年代,他旅居美国和香港,办了东西方文化学院和出版社,推中西文化交流。在香港的房子没啥讲究,就书桌书架加茶具,可学者老跑来找他聊。 他还惦记家乡。1990年,泰顺、文成水灾,他捐了款,还在温州搞了个医药农业基金会。2006年,他定居苏州太湖大学堂,那地方绿树环绕,他就穿布衣,给学生泡茶讲《易经》或者禅宗,全球都有人来听。2012年9月29日,他在大学堂去世,95岁。他走后,大家都说他为中华文化做了大贡献。 南怀瑾用行动把“福报”这道理讲透了。他不图享乐,把福报用在教育和文化传承上,影响了一代又一代人。他11岁悟出的东西,其实是提醒咱们:福报得珍惜,别乱花。