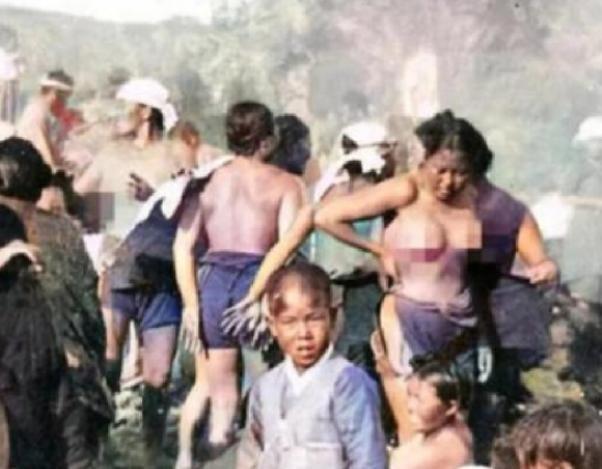

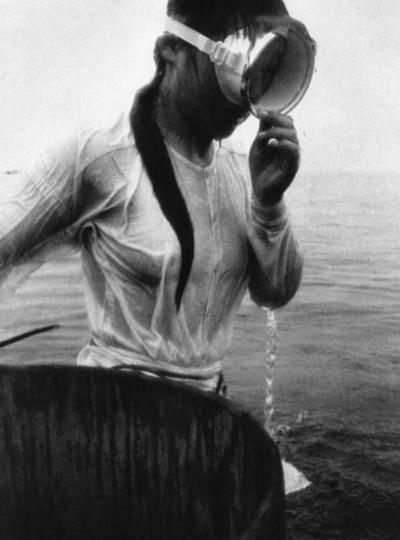

上世纪韩国济州岛有一群独特的女性,她们下半身仅穿一条短裤,聚集在海岸边,她们是济州岛上的海女,为了养家糊口,收拾东西正准备下海。 2025年5月一篇发表在《细胞报告》的生物学研究引爆了全球医学界的朋友圈,不是因为它解开了癌症密码,也不是因为发现了“长寿基因”,而是因为它研究的群体。 那是一群平均年龄60岁以上、每天仍潜入海底捕捞的韩国济州岛“海女”,她们不是超级英雄,也不是实验动物,却可能是破解人类耐寒、抗高血压、潜水反射的“活化石”。 一部纪录片、一项基因研究、几条新出台的贸易政策,把这个原本安静的火山岛推到了国际舞台。 而围绕海女的文化、基因、经济与性别政策,韩国社会的多重张力也随之浮出水面,在这个看似“复古”的职业背后,牵扯着的是未来医疗、全球贸易、文化认同甚至性别政治的复杂神经。 2025年5月国际科研团队发布震撼研究成果:济州岛33%的居民携带一种名为“肌聚糖”的基因变异。 这种基因能显著提升人体对寒冷的耐受力,并降低舒张压,有趣的是这一变异并非普遍存在于韩国大陆居民中,而是集中出现在海女及其后代身上。 研究还指出海女拥有惊人的“潜水反射”能力,她们潜水时心率可在40秒内骤降15次,节省氧气的能力远超普通人。 这不仅是一种技能,更是一种非遗传性适应,这意味着即便没有基因突变,通过长期训练,人类也可能“实现短期进化”。 这项研究引起了医学界的极大兴趣,美国犹他大学正计划将研究扩展到世界各地的潜水族群,尝试开发基因疗法,用于治疗中风、妊娠高血压等慢性病,而济州岛这群看似不起眼的“老太太”,正成为全球生物医学视线的焦点。 5月11日BBC Earth与韩国JTBC联手推出纪录片《潜进韩国:宋智孝的海女冒险》。 一位韩国女明星潜入海底,体验海女的生活,呼吸声、心跳声与海浪声交织,击中了无数东亚观众的情感共鸣。 节目一上线便席卷台湾MyVideo平台和HamiVideo,甚至在日本和新加坡也收获高点击。 韩国政府顺势而上,把海女文化包装为“国家品牌IP”,大力推广海女体验旅游,济州岛Aqua Planet水族馆早已嗅到商机,每天安排真人海女潜水表演,门票高达42,400韩元,依然一票难求。 2025年7月全球贸易政策突变,济州岛首当其冲,越南新规要求跨境电商必须提交领事认证文件,强势打击“逃税产品”。 这对济州海女相关海产品出口是沉重一击,中小商家负担不起认证成本,利润空间被挤压。 与此同时欧盟也对非本地医疗产品设限,中企被禁止参与超500万欧元的医疗项目,波及济州岛主打的美容保健品出口,尤其是海藻提取物等“明星产品”。 为了对冲风险,韩国政府紧急推进中沙ADS签证制度,于7月1日正式生效,吸引中东游客来济州“花钱看海女”,文化变成旅游资源,旅游变成经济支柱,海女成了“摆在橱窗里的民族象征”。 但问题是靠游客打卡,能撑起一个群体的未来吗? 今天的海女已经不再是“贫困女性”标签的代名词,她们的存在是文化,是医学样本,是观光资源,是性别话语场,但与此同时,她们也处在多重矛盾的风口浪尖: 医学研究想从她们身上“榨出”基因信息,政策层面一边保护女性,一边又削减性别保障,贸易战与旅游经济把她们变成商品化的展品,年轻人不再愿意继承这份职业,平均年龄年年上升。 换句话说,海女群体正走在一条“被消费”的道路上。 海女不是神话,她们是活在现实中的人类极限样本,她们的故事,是文化传承的缩影,也是当代社会对传统与现代、性别与政策、科研与伦理之间冲突的真实写照。 当世界在赞叹她们的“耐寒基因”时,有没有人去问一句:她们的退休金够吗?她们的医疗保险齐全吗?她们的下一代还愿意下海吗? 韩国社会要面对的不只是一个文化遗产的存续问题,而是如何在全球化、性别议题与经济压力之间,找到一条真正可持续的平衡之路。 海女曾是为了温饱而下海的母亲,现在成了国家的“文化招牌”,但一个国家真正强大,不是靠把老去的女人放进纪录片,而是要靠为她们建起真正的保障体系。 海浪还在拍岸,海女还在下海,只是她们的未来,不能一直靠一口气撑着。 参考资料: 界面新闻——济州岛海女:平均年龄超50岁的海底猎手;中国新闻网-韩国“海女”申遗遇波折 或将与日本同时竞争