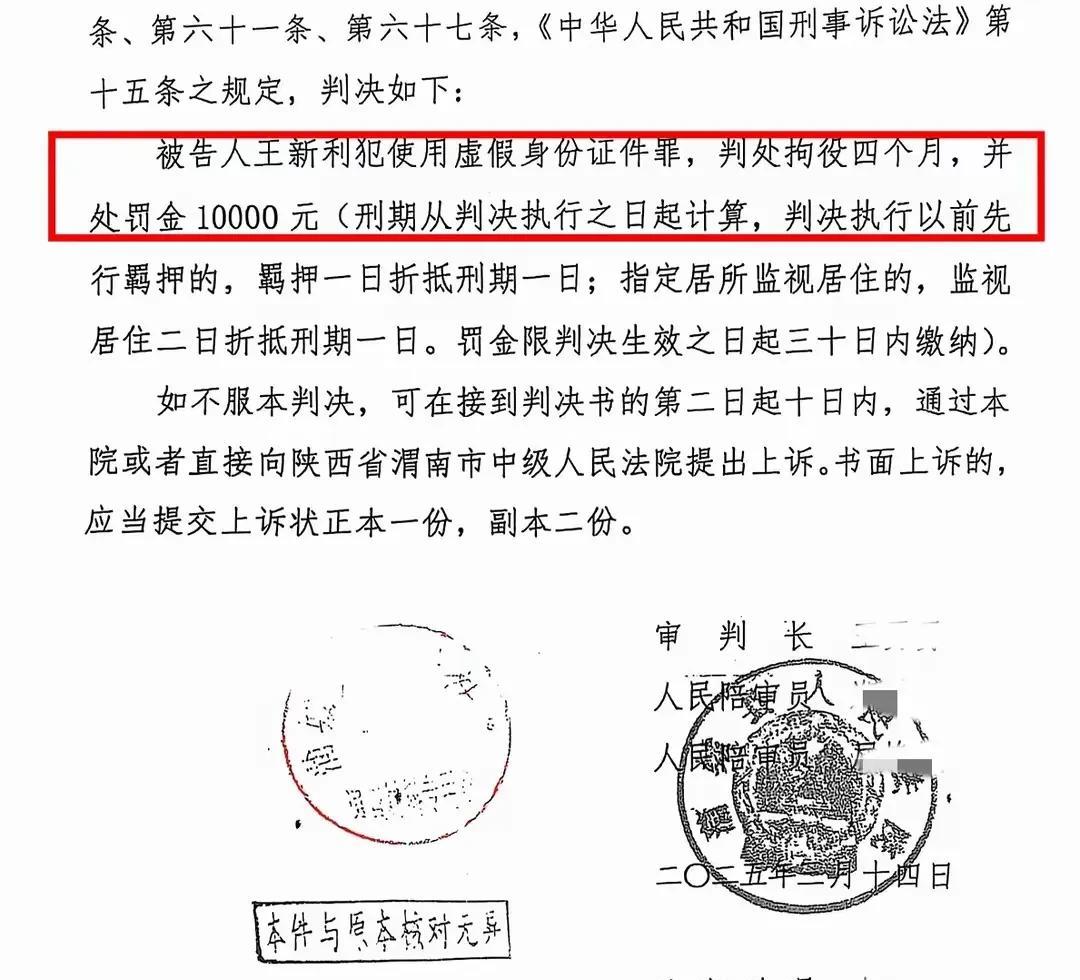

陕西男子党文杰被冒名顶替26年的案件宣判,被告人王新利仅获刑拘役4个月并处罚金1万元,这一结果与受害人被篡改的人生轨迹形成刺眼反差。当“使用虚假身份证件罪”的判决落下,暴露出的不仅是个案的司法轻缓,更是制度对身份权侵害的回应乏力。 26年的时间跨度里,党文杰的人生被系统性劫持:美术教师的梦想因学籍被窃而破碎,8张冒名信用卡背负80万元债务,5年“限高”令阻断求医之路,甚至社保卡头像仍属冒名者——这些创伤绝非刑期与罚金所能丈量。而法院以“冒名顶替罪已过追诉期”为由轻判,实质是将法律时效异化为侵权者的保护伞。1999年案发时,我国尚未设立冒名顶替相关罪名,2021年《刑法修正案(十一)》新增该罪后,却因“法不溯及既往”原则难以追责,这种法律滞后性让受害人陷入“维权无据”的困境。 更值得警惕的是案件背后的权力寻租链条。王新利能冒用身份入职教育系统、办理虚假户籍,离不开原中学教师赵某某(已去世)等“经办人”的操作,而26年间竟无监管机制阻断侵权链条。当冒名者凭借 stolen 身份购置豪车、注册公司,受害人却在征信泥潭中挣扎,这种反差揭露了身份管理系统的漏洞:为何2012年已发现身份被冒用,2013年仍能产生新的冒名贷款?行政部门在信息核验、跨区域数据同步上的迟钝,客观上助长了侵权的延续性。 判决书中“认罪认罚从轻处罚”的表述,更需置于个案正义语境下审视。王新利从未向受害人道歉,且持续利用虚假身份牟利至2019年,其主观恶性与社会危害性显然超出“情节轻微”范畴。轻判不仅未能抚慰受害人创伤,更可能释放“侵权成本低廉”的错误信号。在山东冠县冒名顶替案、河南王娜娜被顶替上大学案等先例中,公众已形成“教育公平不容践踏”的共识,而本案的处理结果,无疑让正义在时效与罪名的技术主义解读中发生了失重。 当党文杰仍在为更正社保信息、消除征信污点奔波,这起案件早已超越个体悲剧,成为检视社会公平的标尺。唯有完善身份权侵害的追溯机制、强化跨部门信息核验责任、对教育领域侵权行为实行“零容忍”追责,才能避免更多“26年噩梦”重演。法律的温度,不应只体现在条文逻辑的自洽,更要落在对被损害人生的实质救济上——这既是对个案正义的回应,更是对社会公平底线的守护。

Zhang ling

拿起法律的武器

HRB 回复 07-02 06:42

拿法棍打他

用户16xxx76

真硬

闪电五连鞭

相关人员处理了没

QQ 回复 07-02 13:01

都死了怎么处理

平凡人

查一查已有案例,不能徇私……

hedo

Ai文有个特点,偶尔会冒出一句英文