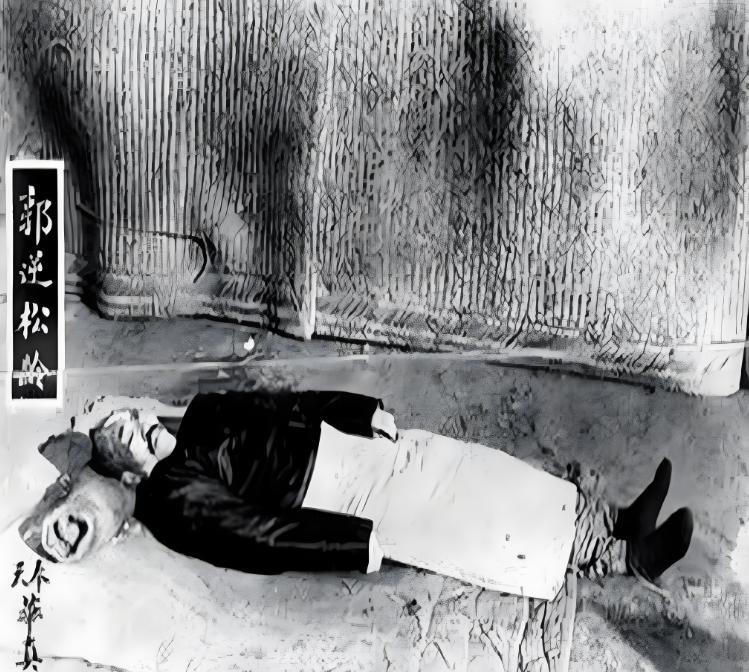

郭松龄反奉失败,被张作霖处决,剁去双脚,在奉天小河沿曝尸三日之时,社会各界普遍为之震动,当时,有两种完全不同的声音,都具有一定的代表性。 1925 年底的奉天城,寒风卷着雪粒子抽打在小河沿体育场的铁栅栏上。郭松龄夫妇的遗体被摆在露天高台,身上的长衫冻得硬邦邦,睫毛上凝着冰晶。 围观者隔着警戒线指指点点,有人往遗体上扔烂菜叶,有人却偷偷抹泪 —— 这张被张作霖下令散发的照片,像面棱镜,折射出 1920 年代中国社会撕裂的价值观。 张作霖的帅府秘书处连夜赶印了五千张遗体照片,每张都加盖 “乱臣贼子” 的朱印。 奉天警察挨家挨户分发,茶馆说书人敲着醒木喊:“看哪!郭鬼子叛师求荣的下场!” 老派士绅王孝廉在《盛京时报》撰文:“郭松龄食君之禄却兴兵犯上,此等不忠不孝之徒,曝尸三日犹不足以儆效尤。” 他指着报纸上郭松龄微睁的眼睛,对私塾学生说:“见此獠乎?此乃背叛师门之戒。” 奉系旧部更是群情激愤。五虎将之一的张景惠在军议上拍案:“茂宸(郭松龄字)若活,我辈何颜面对老帅?” 他麾下的奉军老兵们自发组织 “讨逆后援会”,抬着写有 “铲除叛逆” 的横幅游街。 最戏剧性的是新民府的百姓,曾因郭松龄推行 “减租令” 受益,此刻却在保甲长胁迫下往遗体上泼脏水。 强权织就的恐惧网络里,沉默的大多数选择用唾弃自保。 北平《晨报》的特派记者在报道里用了 “悲怆” 二字:“郭氏夫妇临刑前整理衣襟,其从容赴死之态,非贪生怕死之辈可比。” 北京大学教授高一涵在课堂上公开说:“张作霖借日军飞机轰炸义师,郭松龄虽败,其反日之志当为后世铭记。” 这些话语像火星,点燃了学生们的热血,北平各校掀起 “声援郭松龄” 的罢课潮。 更震撼的是上海《申报》的社评:“郭松龄之叛,非叛张作霖,乃叛割据之军阀制度。” 文章列举他在东北讲武堂推行的军事改革,对比张作霖向日本借款的密约,断言:“若郭氏成功,东北或早成抗日重镇。” 这种声音在租界里悄悄流传,连黄包车夫都知道 “郭鬼子是被日本人炸败的”。 奉天女子师范的学生们记得那个雪夜。韩淑秀的母校派人送来花圈,却被军警拦在体育场外,带队的女教师哭着喊:“她是我们的校友,死得冤啊!” 而同在奉天的日本侨民却在精武茶园设宴庆祝,《满洲日报》用日文写着:“此乃大日本帝国关东军协助张作霖阁下之伟绩。” 最具讽刺意味的是珠林寺的僧人。方丈偷偷收殓遗体时,发现郭松龄内衣口袋里缝着张纸条:“若成,解东北父老于倒悬;若败,为抗日先躯之祭。” 这纸条后来被辗转送到张学良手中,少帅捏着纸角的手指簌簌发抖 —— 他曾在军列上对郭松龄说: “茂宸,等统一了东北,咱就打跑日本人。” 如今故人已逝,诺言成空。 1931 年九一八事变后,沈阳城厢流传着张学良的忏悔:“若茂宸在,日军安敢如此?” 这句话被写在匿名传单上,塞进关东军司令部的门缝。 而郭松龄的旧部们在锦州组成 “抗日义勇军”,他们臂章上都绣着 “雪耻” 二字 —— 当年被张作霖视为 “叛逆” 的军队,最终成了东北最早的抗日武装。 1952 年迁葬时,郭鸿志在父亲遗骨旁发现块冻裂的怀表,指针停在 1925 年 12 月 25 日凌晨 —— 那是郭松龄被捕的时刻。 而张作霖用来警示世人的照片,最终成了军阀统治残暴的铁证,被陈列在沈阳故宫的史料馆里,旁边注释着:“强权可以处死肉体,却无法扼杀思想。” 当夕阳掠过小河沿的看台,当年曝尸的高台已变成儿童游乐场。 滑梯上嬉闹的孩子不会知道,九十年前这里曾躺着位试图改变东北命运的将军,而他的死,像把尺子量出了那个时代的良知刻度。 参考来源:(沈阳日报——郭松龄夫妇险被曝尸 亲人向张作霖求情得安葬;人民政协报——郭松龄缘何倒戈反奉)