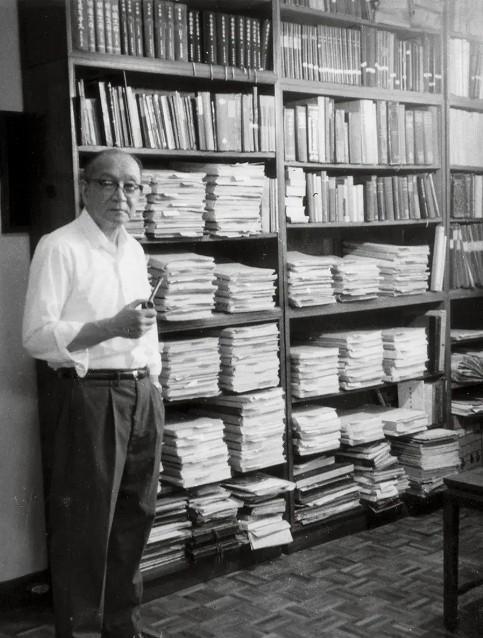

1966年,一位年近七旬的儒雅老者,站在胡适墓前,泣不成声。他的眼泪打湿了地面,陪同者也忍不住感同伤悲。 1966年,台北南港胡适墓园,林语堂已经71岁,穿着灰色长衫,拄着拐杖,站在胡适墓碑前泪流满面,泪水滴在地上,旁边的人也跟着难过。他为什么哭得这么伤心? 事情得从1919年说起。那年,林语堂刚到哈佛读书,踌躇满志,可没多久官费就断了,生活一下没了着落。 更糟的是,他妻子廖翠凤生病住院,花光了家里积蓄。他急得没办法,写信给国内朋友求助,可没人回。他硬着头皮给胡适写了封信,求胡适担保借1000美元,承诺学成后还钱。 那时候林语堂就是个普通学生,胡适却是北大教授,大名鼎鼎,两人根本不认识。 没想到,没几天胡适就回信了,信里还附了张1000美元的支票,写着这是北大工资预支款,让林语堂回国后去北大教书。这笔钱救了急,林语堂才继续读下去。 1921年,他去了德国莱比锡大学读博士,又没钱了,房租都快付不起。他咬牙又给胡适写了封信,求再预支1000美元。 胡适二话没说,又寄了张支票,信里还是没多余的话。 1923年,林语堂回国,去了北大教书,第一时间找校长蒋梦麟要还这2000美元。蒋梦麟查了半天账,愣是没找到这笔钱。 后来才搞清楚,这钱根本不是北大的,是胡适自己掏的腰包。胡适从没跟任何人提过这事,连林语堂也不知道。 1966年,林语堂站在墓前,掏出当年的信纸,泪水止不住。这段恩情,他憋了半辈子,终于在墓前说出来。 胡适帮过的人,远不止林语堂一个。他这人特别大方,谁有难处他都愿意拉一把。 抗战期间,他在华盛顿当大使,工资不高,但每月都往国内寄钱。他寄了1600元回家,夫人江冬秀在安徽老家过得也挺拮据,可还是把钱分成好几份,分给了罗尔纲、吴晗、毛子水这些学者,还帮了几个乡亲,连佣人都给了份子。胡适的钱,救了不少人的急。 1962年,胡适在台北中央研究院开会时突发心脏病,抢救无效去世,71岁。消息传开,台北很多人去悼念,他的书在书店被抢购一空。林语堂知道后,难过了好久。 1966年,他专程去胡适墓前,公开了当年的往事,很多人听完都特别感动。林语堂晚年在台湾定居,家里书房摆满了书,他每天写文章、译书,笔从没停过。他翻译《老子》,还写了不少散文,书桌上老放着胡适的书,像是在跟老朋友聊天。 1976年,林语堂生病去世,81岁,留下一堆书稿,至今还有人读。胡适的书,像《中国哲学史大纲》《尝试集》,开创了中国现代学术和诗歌的新路子。他的《容忍与自由》讲宽容和独立思考,现在看还是特别有道理。林语堂和胡适的故事,像是民国那段历史的缩影,透着人情味和风骨。他们留下的书,值得一读再读。 1919年,林语堂落魄的时候,胡适没见过他,只凭一封信就寄了钱,这得有多大的胸怀?后来林语堂第二次求助,胡适还是没犹豫。 这种信任,在现在这个社会听起来都觉得有点不可思议。胡适从没把这事挂在嘴边,2000美元在当时不是小数目,他却像做件小事一样,没跟任何人提。 林语堂呢,感恩了一辈子,直到胡适去世,他才在墓前把这事说出来。这不是简单的还钱还债,而是两个人的情义,厚重得让人动容。 胡适帮林语堂,不光是救急,更给了他继续学业的机会。 林语堂后来能写出《吾国与吾民》,能把中国文化传到全世界,跟胡适的这两次帮忙脱不开干系。 胡适的为人,不光体现在钱上,他对学问、对朋友、对社会,都是一样的真诚。 他提倡白话文,写《中国哲学史大纲》,是为了让普通人也能懂学问。 他当大使,帮国内的学者和乡亲,是觉得大家都是中国人,得互相扶持。 林语堂也一样,他写文章幽默又接地气,办杂志是为了让大家敢想敢说。俩人虽然路子不同,但都在用自己的方式,让这个国家更好一点。他们的故事,放到今天,还是能让人觉得心里暖暖的。 林语堂和胡适生活的那个年代,民国时期,文化圈热闹得不行。北大、清华聚集了一堆大师,钱穆、梁启超、蔡元培,个个都是响当当的人物。 那时候中国刚从封建社会走出来,思想碰撞特别激烈,有人想全盘西化,有人想守住传统。 胡适站出来推白话文,写《新青年》,让大家用大白话写文章,这在当时可是革命性的。 林语堂呢,受了胡适的影响,也用白话写文章,还加了点幽默,读起来特别亲切。 他的《论语》杂志,专门登那种轻松又有点深度的文章,特别受欢迎。胡适和林语堂的努力,让普通人也能接触到新思想,文化不再是高高在上的东西。 胡适的《容忍与自由》讲要尊重不同意见,这在当时很多人听不惯,但现在看,特别有远见。 林语堂的《生活的艺术》教人怎么活得自在,书里那种中西结合的智慧,放到现在也不过时。他们的书,影响了好几代人,连老外都读。

大牛

遗臭万年