所谓“美国制造”仅仅是拧螺丝的仪式感?

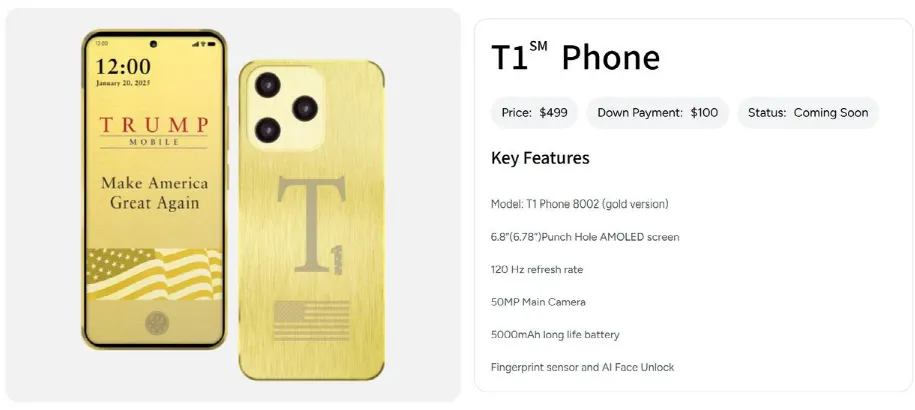

2025年6月中旬,镁光灯聚焦于特朗普移动高调推出的旗舰产品——T1智能手机。这款产品被赋予了鲜明的政治象征:土豪金外壳镶嵌醒目的星条旗标志,开机画面是撼动支持者心弦的“让美国再次伟大”(MAGA)标语。499美元(约合3600元人民币)的定价,搭配“美国本土设计+美国本土制造”的响亮宣传口号,似乎完美契合了特朗普总统重塑“美国制造”的政治承诺,意图打造一个“美国制造”回潮的标杆。

特朗普次子埃里克·特朗普在发布会上豪言,T1不仅是一款手机,更是对其父产业政策的呼应,旨在“创造美国就业并重塑本土供应链”,将其定位为MAGA战略的科技载体。

图源:特朗普移动官网

然而,这个精心编织的“美国制造”营销神话在专业人士的审视下迅速瓦解。美国本土手机制造商Purism的CEO托德·韦弗(Todd Weaver)率先发难,一针见血地指出:“如果真在美国制造,售价不可能低至499美元”,并且直接指认其实际生产为中国企业,这一质疑迅速引发舆论风暴。

图源:特朗普移动官网

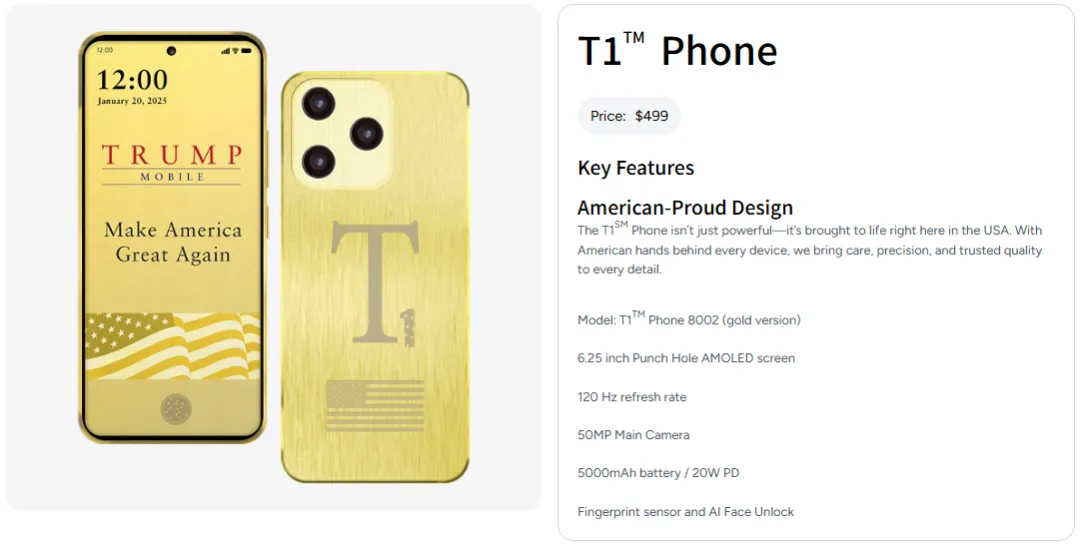

面对汹汹质疑,特朗普移动官网的措辞悄然发生了微妙变化——将原先明确宣称的“我们推出的美国制造T1手机”标语,悄然替换为语义模糊的“令美国人自豪的设计”。这一“文字游戏”未能逃过媒体的眼睛,科技媒体《The Verge》毫不留情地嘲讽此为“政治话术战胜了工业现实”。尽管埃里克·特朗普随后辩解称“首批手机非美产,未来或转移生产线”,试图挽回局面,但其回应显得苍白无力,始终未能提供任何关于本土供应链存在或转移计划的具体证据。

这一系列事件让特朗普T1的“美国制造”光环迅速黯淡,“本土制造”的承诺在现实面前显得脆弱不堪。

特朗普T1一经发布,核心配置参数立刻成为媒体和科技爱好者关注的焦点,并被拿来与市面现有产品进行细致比对。

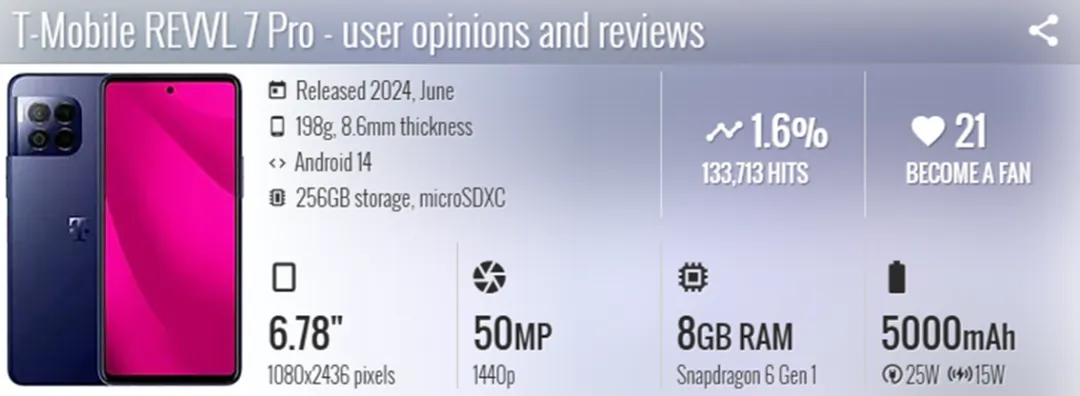

敏锐的观察者很快发现,其公布的规格——包括6.8英寸AMOLED屏幕、5000万像素主摄+2MP景深+2MP微距的三摄组合、12GB+256GB存储、5000mAh电池及20W快充方案——与T-Mobile在售的REVVL 7 Pro 5G手机(已知由中国闻泰科技代工)存在惊人的高度相似。

图源:6月18日财联社报道

这一发现立刻引发了广泛推测:特朗普T1是否仅是REVVL 7 Pro 5G的“换壳套娃”?

图源:gsmarena.com

然而,认定其为“换壳套娃”并非所谓“铁证如山”。一个关键疑点在于:特朗普移动官网显示的T1配置参数在发布后发生了变化。最初的配置参数(如6月18日财联社报道所示)与REVVL 7 Pro 5G的重合程度更高,而后续版本(如7月1日官网截图)则在某些关键参数上出现了变化,使得直接指认其为REVVL 7 Pro 5G翻版变得复杂。

此外,部分媒体引用T1与REVVL 7 Pro 5G的相关数据也存在明显错误,造成出现二者配置参数高度重合的舆论导向。

图源:7月1日特朗普移动官网

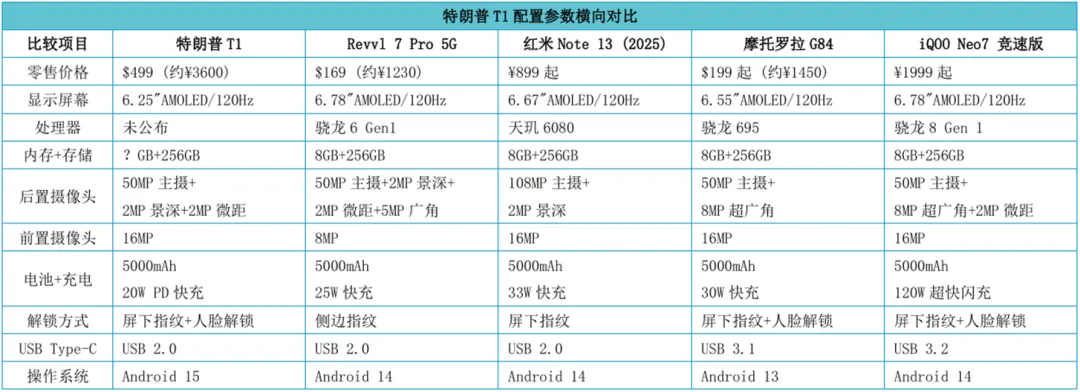

为了探究真相,斤风根据特朗普移动官网2025年7月1日配置参数与详细配置的竞品手机(Revvl 7 Pro 5G、红米Note 13(2025)、摩托罗拉G84、iQOO Neo7竞速版)进行对比:

相似性:T1与REVVL 7 Pro 5G的配置参数仅有电池容量完全相同,部分配置参数相近,但是并不排除未来出现其他版本具有相同配置。

差异性:T1与REVVL 7 Pro 5G在屏幕尺寸(6.25" vs 6.78")、后置摄像头(3摄vs 4摄)、前置摄像头(16MP vs 8MP)、充电功率(20W vs 25W)、解锁方式(屏下指纹+人脸解锁 vs侧边指纹)以及操作系统(Android 15 vs Android 14)等方面存在显著区别。更为关键的是,T1的处理器和运行内存(RAM)规格均未公布,这为判断其内部平台是否与REVVL 7 Pro 5G完全相同蒙上了一层阴影。

难以定论“换壳套娃”:基于目前已经公布的以及后续变更过的配置参数,对比REVVL 7 Pro 5G以及其他竞品参数,难以简单定义为“换壳套娃”。

斤风认为,特朗普T1中国制造暂时没有“铁证如山”。

但是,特朗普T1与国产竞品的横向对比,反而更加清晰凸显了国产手机在性价比方面的压倒性优势——以远低于特朗普T1的价格,提供了更优或相当的硬件配置。

许多媒体推测特朗普T1“中国制造”,斤风认为依据不是仅仅源自可能与某款特定中国代工产品的硬件参数相似(尤其在其配置参数公布存在变动并且关键参数未明的时点),而是源于一个无可辩驳的宏观事实——全球第一且无可替代的中国手机产业链。正是这个庞大、高效、成熟的生态系统,使得任何一款中低价位手机的规模化生产,都难以脱离其支撑。

中国手机产业链在全球范围内占据着举足轻重的地位,堪称全球第一。经过多年的快速发展和积累,中国已经形成了完整的手机产业链,涵盖了从芯片设计、显示屏制造、摄像头模组制造、电池制造到手机组装等各个环节。

芯片设计领域,中国企业如华为海思、紫光展锐等不断加大研发投入,推出了一系列具有自主知识产权的高性能芯片,打破了国外厂商的垄断。这些芯片不仅在性能上能够满足智能手机的各种需求,而且在功耗控制、通信能力等方面也表现出色,为国产手机的崛起提供了强大的动力。

显示屏制造领域,京东方、TCL华星光电等企业已经成为全球领先的显示屏供应商。他们生产的AMOLED在分辨率、色彩表现、刷新率等关键指标上达到了国际先进水平,广泛应用于国内外各大品牌的手机产品中。以京东方为例,其为众多手机厂商提供了高质量的显示屏,不仅满足了国内市场的需求,还大量出口到海外市场,与三星显示等国际巨头展开激烈竞争。

摄像头模组制造领域,也是中国手机产业链的优势环节。舜宇光学、欧菲光等企业在摄像头模组的研发和生产方面处于行业领先地位。他们能够生产出高像素、高光学性能的摄像头模组,并不断推出创新的拍照技术,如多摄像头协同拍摄、光学防抖、超级夜景等,大大提升了国产手机的拍照体验,使得国产手机在拍照功能上在全球市场中具有很强的竞争力。

电池制造领域,比亚迪、欣旺达、ATL等企业为手机提供了高性能、高安全性的电池产品。它们在电池能量密度、充电速度、使用寿命等关键技术上不断取得突破,满足了智能手机对长续航和快速充电的需求。

手机组装领域,富士康、比亚迪、立讯精密等企业凭借着高效的生产管理和严格的质量控制,成为了全球知名的手机组装厂商。他们为苹果、三星、华为、小米等众多品牌提供代工服务,其生产规模和工艺水平在全球范围内都处于领先地位。这些组装厂商通过不断引入先进的自动化生产设备和智能制造技术,提高了生产效率和产品质量,降低了生产成本,为全球手机市场提供了大量高性价比的手机产品。

中国手机产业链的强大不仅体现在各个环节的领先技术上,还体现在其高效的整合能力和协同创新能力。产业链上下游企业之间紧密合作,形成了良好的产业生态。芯片制造商与手机品牌商共同研发,显示屏厂商与摄像头模组厂商联合创新,各个环节之间的无缝对接和协同工作,使得中国手机产业能够快速响应市场需求,推出具有创新性和竞争力的产品。这种高效的产业协同模式大大缩短了手机产品的研发周期和上市时间,提高了产品的市场适应性和竞争力。

同时,国内庞大的消费市场也为手机产业的发展提供了广阔的空间和强大的动力。随着国内消费者对智能手机需求的不断增长和消费升级,中国手机企业能够在国内市场积累丰富的经验和资源,并不断拓展海外市场份额,提升品牌影响力和国际竞争力。

特朗普一直以来倡导“美国制造”,试图通过振兴本土制造业来创造就业机会,提升美国的经济实力和产业竞争力。然而,特朗普T1手机却暴露了美国制造业在现实面前所面临的诸多挑战和困境。

首先,在全球化的背景下,制造业的供应链已经高度整合和全球分布。各种零部件和原材料在世界各地生产、加工和组装,形成了复杂而紧密的全球产业链。以手机制造为例,其涉及到芯片、显示屏、摄像头、电池等多个关键零部件的生产,这些零部件的生产和供应在全球范围内都有明确的分工和布局。美国本土在一些高端芯片制造领域具有一定的优势,但在显示屏、摄像头模组、电池等其他关键零部件的生产上,中国企业等其他国家的企业已经占据了领先地位。要实现手机制造的完全本土化,美国需要重新构建完整的产业链,这不仅需要巨大的资金投入,还需要时间和技术支持,短期内难以实现。

其次,美国的劳动力成本较高,美国生产面临着成本竞争力不足的问题。美国本土的劳动力成本和生产运营成本较高,导致产品价格在市场竞争中缺乏优势。而中国企业凭借丰富且相对成本较低的劳动力资源,以及高效的生产管理和规模经济效应,在产品成本控制方面具有明显的优势。这也是为什么许多美国品牌选择与中国等国家的代工企业合作,以降低生产成本,提高产品的市场竞争力。

再者,美国制造业在一些领域面临着技术人才短缺的问题。尽管美国在科技创新和研发方面具有强大的实力,但在制造业的生产一线,技术工人的短缺却制约了制造业的回归和发展。相比之下,中国等制造业大国通过多年的教育普及和技术培训,培养了大量的技术工人和工程师,能够满足大规模生产的技术需求。这些技术人才在生产工艺改进、质量控制、生产效率提升等方面发挥着重要作用,为制造业的稳定发展提供了有力的人才支撑。

正如Counterpoint分析师Jeff Fieldhack所言:“即使特朗普T1未来在美组装,其屏幕、芯片、传感器仍来自亚洲。所谓‘美国制造’仅仅是拧螺丝的仪式感。”

然而,这并不意味着MAGA战略就没有实现的可能和途径。

真正富有远见的MAGA战略不在于切割全球网络回到封闭孤岛,而在于在开放融合中激发创造活力。美国在核心技术标准制定、品牌塑造营销具备优势,中国以制造交付、供应链稳定性享誉全球。双方更该协同构建知识自由流动、分工有序协作、资源双向共享的新生态系统,让全球消费者能持续享受技术迭代带来的福利提升。

世界产业链的融合与共生已然成为历史趋势。真正的强大,在于理解秩序的变革,顺应开放的浪潮,而非沉溺于重建消逝的帝国围墙。