西域伊斯兰化:并非偶然的信仰更迭,藏着三重历史逻辑

新疆(古称西域)的宗教格局从“佛国林立”到伊斯兰教主导,并非偶然的历史巧合。这一过程跨越数百年,是商业传播、政治助推、宗教本土化调适三重力量叠加的结果,最终在历史长河中形成了稳定的信仰形态。

一、商业先行:穆斯林商人的“润物无声”

伊斯兰教最初进入西域,并非依靠武力征服,而是伴随商业活动悄然渗透。

唐代怛罗斯之战后,阿拉伯帝国与西域的贸易通道逐渐畅通,穆斯林商人成为连接中亚与西域的核心纽带。他们携带地毯、茶叶等商品穿梭于城邦之间,在交易中顺带传播宗教理念与生活习俗。

民间层面的渗透更具持续性。例如和田地区的记载显示,部分佛教家庭因与穆斯林邻居频繁交往,从学习礼拜仪式开始,逐步接受了新的信仰,这种“熟人影响”的传播方式远比强制政策更有效。

二、政治助推:权力杠杆下的信仰倾斜

宗教格局的根本性转变,离不开政权力量的引导与支撑。

察合台汗国时期,虽未明确推行“强制改宗”,但政策风向已明显偏向伊斯兰教。寺庙修缮缺乏官方支持,佛教僧侣面临生存压力,而伊斯兰教场所与信徒则能获得更多资源,形成“劣币驱逐良币”的效应。

叶尔羌汗国进一步将伊斯兰教纳入统治体系:一方面分离“神权”与“君权”,约束宗教头领干预行政,避免权力反噬;另一方面通过经济手段(如粮价调控、禁令颁布)引导民众向伊斯兰教靠拢,让“改信”成为改善生活的现实选择。

三、宗教调适:苏菲派的“本土化混搭”

伊斯兰教能取代佛教等信仰,关键在于其完成了“本土化改造”,降低了民众的接受门槛。

苏菲派传教士是“本土化”的核心推动者:他们将伊斯兰教教义与西域传统的“祖先崇拜”结合,既保留清真寺礼拜等核心仪式,又允许信徒延续拜祭祖先的习俗,实现“新旧信仰的兼容”。

与佛教复杂的仪式、寺庙供养体系相比,伊斯兰教的信仰成本更低——无需大量财富支撑,只需遵守基本教义即可成为信徒,这种“低门槛”特性贴合了动荡时期民众的生存需求。

四、后续纠缠:外力搅局下的信仰变奏

清末民初,外部势力的介入让西域宗教格局再次复杂化。

沙俄、英国等列强为争夺西域控制权,刻意利用宗教身份制造分裂:他们扶持不同伊斯兰教派与地方贵族,挑动“正统之争”,让宗教逐渐沦为政治博弈的工具。

社会经济困境进一步放大了宗教的影响力:商路中断、自然灾害频发,民众将生存希望寄托于宗教,导致宗教与现实矛盾深度绑定,信仰认同逐渐成为身份博弈的核心焦点。

沃唐卡结语:偶然表象下的必然逻辑

西域伊斯兰化绝非“巧合”,而是商业渗透、政治引导、宗教本土化共同作用的必然结果。佛教的衰落源于其未能适应社会动荡与民众需求,而伊斯兰教则通过“低门槛”“本土化”“与政权结合”三大优势,在历史竞争中胜出。这一过程无关“信仰优劣”,更多是不同文化形态在特定历史条件下的“适者生存”。

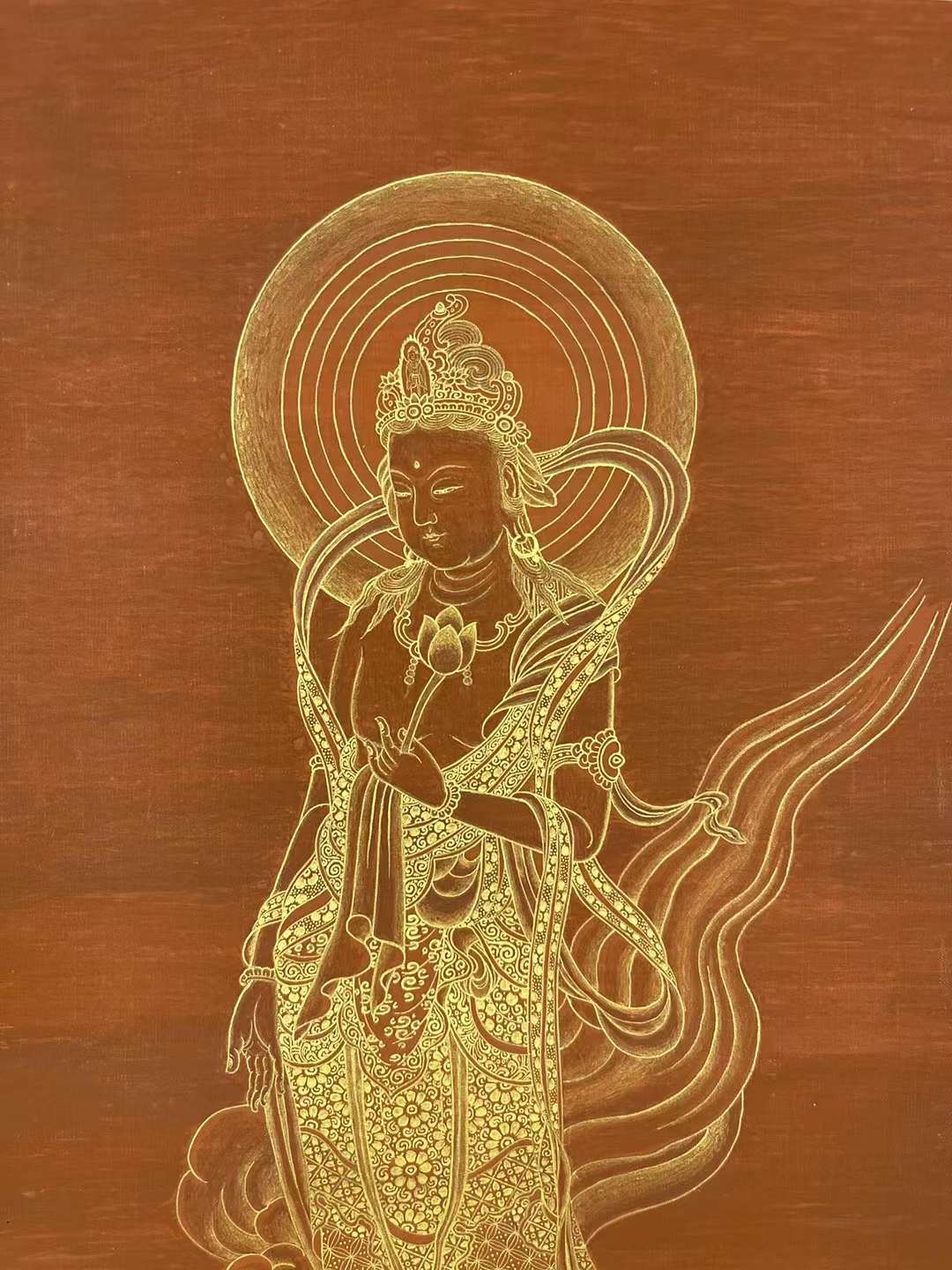

接下来请朋友们欣赏一组沃唐卡编号为173-571565的持莲观音唐卡:

评论列表