深夜台灯下,恐怖小说作者林舟第三次删掉 “红衣厉鬼索命” 的段落 —— 前两次投稿,编辑均提醒 “超自然力量描写易被判定为封建迷信”。

其困境首在 “度” 的把控。恐怖氛围的营造常需借助特殊元素:老宅里的铜镜、坟头的纸人、夜半的童谣…… 这些本是烘托情绪的道具,但若过度渲染 “鬼怪显灵”“符咒驱邪”,便易触碰 “传播封建迷信” 的红线。某作者曾写 “道士画符镇压恶鬼”,虽本意是推进剧情,却因详细描写符咒画法与 “灵验过程”,最终被要求大幅修改。

反之,若完全剥离超自然元素,仅靠血腥暴力支撑剧情,又会落入 “低俗恐怖” 的窠臼,同样面临审核风险。

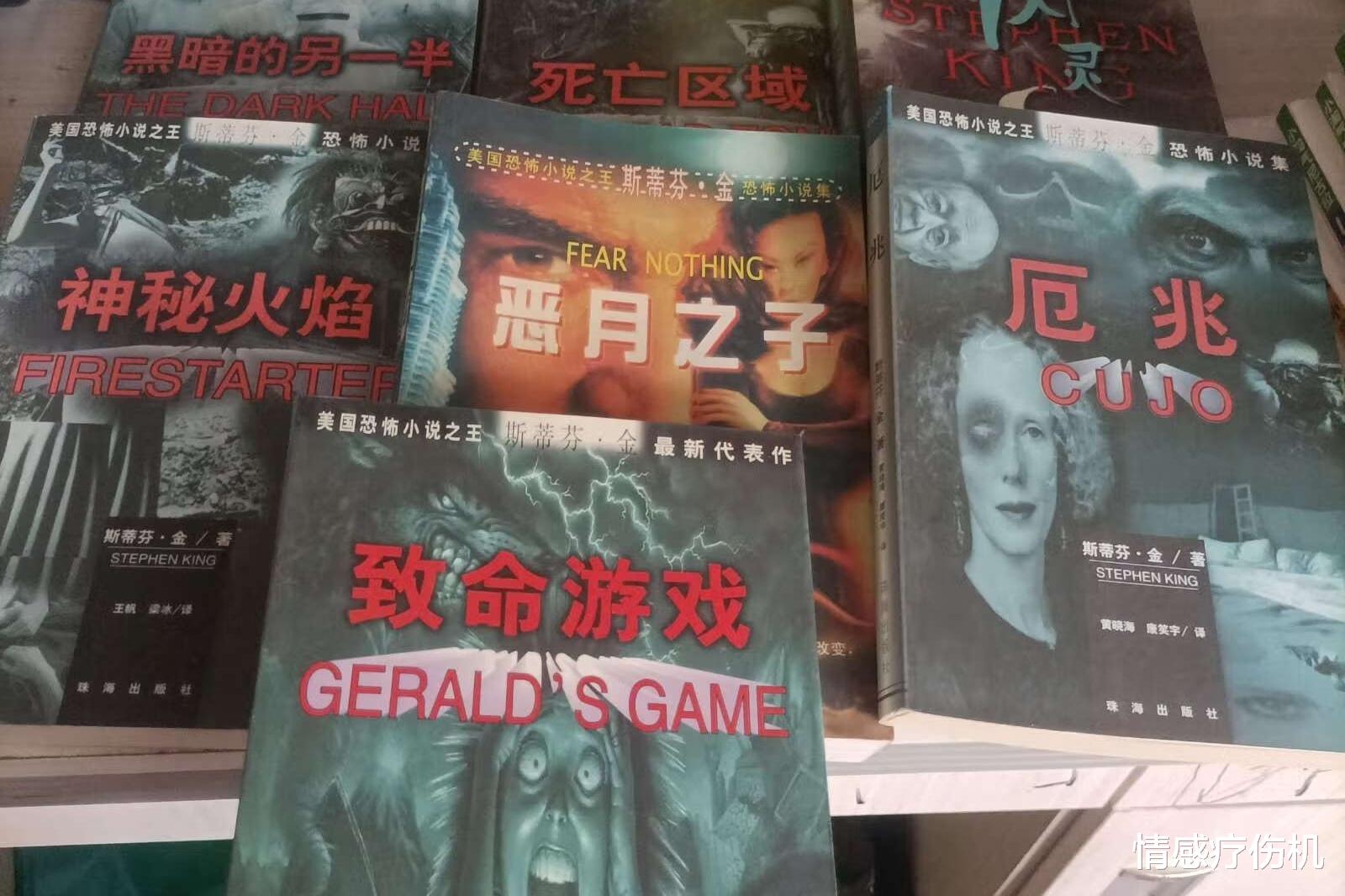

更深层的困境在于 “内核导向” 的模糊。优秀的恐怖小说从不依赖猎奇,而是借惊悚外壳探讨人性 —— 如《闪灵》借酒店凶宅揭露人性的贪婪与疯狂,《沉默的羔羊》以连环杀手故事反思社会的冷漠。

但部分创作者为追求短期刺激,忽视价值导向:要么让 “鬼怪” 成为不可对抗的绝对力量,传递 “宿命难违” 的消极思想;要么将 “封建迷信” 包装成 “民俗文化”,变相宣扬 “算命改运”“风水改命”。这类作品不仅易被封禁,更会误导读者,尤其对青少年价值观造成负面影响。

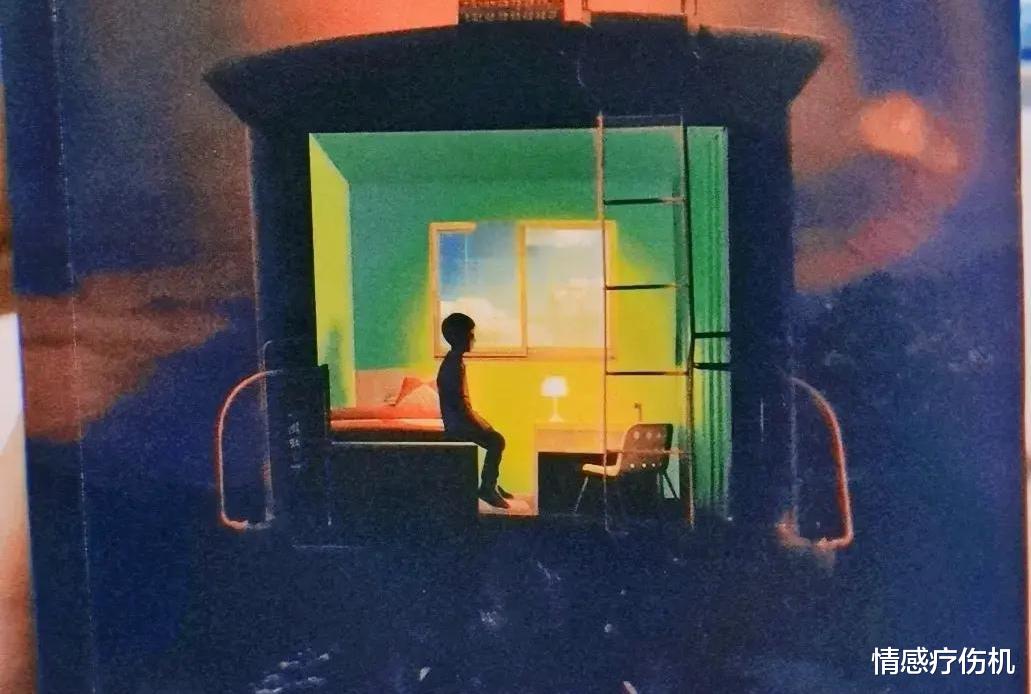

实则,恐怖小说的出路在于 “去迷信化” 与 “重人文性”。创作者可将超自然元素转化为 “心理暗示”:老宅的异响或许是水管老化,镜中的鬼影可能是主角的精神幻觉 —— 用现实逻辑解释惊悚现象,既保留悬念,又避开禁区。

同时,聚焦现实中的 “恐怖”:校园霸凌的阴影、职场 PUA 的窒息、家庭冷暴力的伤害…… 这些源于生活的 “恐怖”,既能引发读者共鸣,又能传递 “直面困境” 的正向价值,让恐怖小说摆脱 “封建迷信” 的标签,真正成为洞察人性的镜。

总之,恐怖小说的真正魅力,从不是鬼神带来的战栗,而是借惊悚外壳,让读者看见黑暗里的微光 —— 这才是避开禁区、走得长远的创作之道。