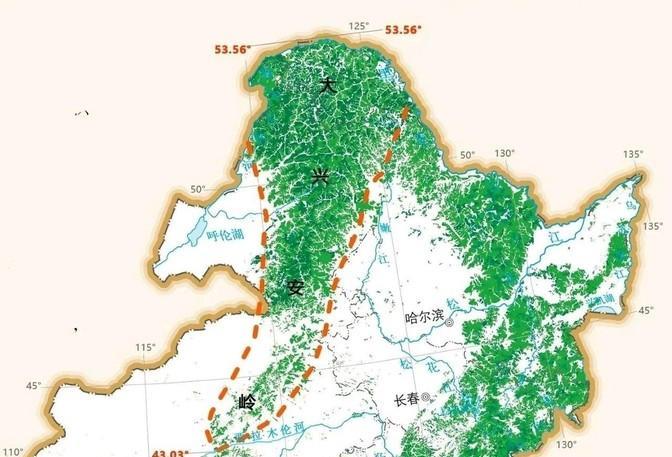

大兴安岭南段历史上曾经是森林茂密的地方。大兴安岭南段,也即是现在西辽河的上游一带,这里现在基本上就是沙漠,以及部分草原。走在这里,看到的基本都是荒凉的景观。但这些地方却出现了红山文化,东胡、乌桓、契丹等民族的发祥地。如果这里历史上是荒漠,那这些民族必然不会生活在此。 你知道吗?大兴安岭南段,也就是现在西辽河上游一带,曾经是郁郁葱葱的森林天堂,可如今却变成了黄沙漫天的荒漠。这片土地是怎么从绿洲变成这样的?更神奇的是,红山文化、东胡、乌桓、契丹这些民族的发祥地竟然就在这里。如果过去这里真是荒漠,他们哪来的条件生存? 大兴安岭南段在古代可不是现在这副模样。几千年前,这里是森林的天下,树木茂密得像海洋一样。考古学家在这一带挖出了老虎、熊、鹿这些东北山地动物的骨头,说明当时的生态环境完全是森林型。翻开宋朝的《地理图》,还能看到这一片被标注了松林的符号,说明松树多得数不过来。《契丹国志》里也提到过:“少人烟,多林木。”意思是人不多,但树多得不得了。到了明朝,这儿更是被叫做“潜千里松林”,永乐帝北伐路过时,亲眼看到过“树林蓊郁,水边榆柳繁茂”的景象。那时候的大兴安岭南段,空气清新,水草丰美,绝对是个天然的宝地。 这么好的地方,自然少不了人类的足迹。早在新石器时代,红山文化的先民就看中了这片森林。他们在这儿采集野果、打猎,日子过得挺滋润,还留下了精美的玉器和神秘的祭坛。到了后来,东胡、乌桓这些游牧民族也来了。他们骑着马在林子里穿梭,既狩猎又放牧,生活方式灵活得很。最牛的还得数契丹族,这片森林就是他们的老家。耶律阿保机小时候在这儿跑惯了,练就了一身狩猎和打仗的本事,后来带着契丹人一统北方,建立了辽朝。森林给了这些民族生存的根基,也见证了他们的辉煌。 可惜,好景不长。到了清朝末年,朝廷搞了个“移民实边”的政策,大批汉人涌进东北,扛着斧头就开干,砍树开荒,森林一下子少了大半。光秃秃的土地暴露出来,风一吹,沙子就起来了。日本占领东北那会儿更狠,为了修铁路和搞军事,把剩下的树也砍得差不多了。民国时候,这里已经看不到成片的松林了,山坡变秃,河水干涸,土地一点点变成了沙漠和草原。现在你要是去西辽河上游走一趟,满眼都是黄沙,只有几丛枯草顽强地活着。这变化,真是让人感慨。 森林没了,对民族的影响可不小。狩猎的资源少了,游牧民族不得不换个活法。契丹人挺聪明,耶律阿保机带着大家开始种地、养牲畜,还跟中原做生意,换点粮食和铁器,硬是撑了下来。但环境恶化也逼着不少人离开老家,去别处找活路。这种迁徙让民族之间混得更紧,文化也互相渗透。比如东北的民族风俗,就带着点中原和草原的影子。环境变了,人的命运也跟着变,这片土地的故事,真是说不尽。 为啥会变成这样?自然因素肯定有份儿。气候变化让降雨量减少,土地本来就有点脆弱。但说实话,人干的事儿影响更大。几百年的砍伐、开荒,再加上战争破坏,森林压根没机会喘口气。清朝移民、日本侵略者,谁也没想着长远发展,就顾着眼前利益。结果呢,绿洲没了,沙子来了。咱们现在看这片荒漠,其实就是在看人类短视的代价。 站在今天的西辽河上游,你很难想象这儿曾经是森林密布、民族繁荣的地方。历史告诉咱们,自然不是取之不尽的,人类要是只顾自己爽,迟早得付出代价。大兴安岭南段的变迁,就是个活生生的例子。现在气候问题越来越严重,咱们是不是也该想想,怎么别让更多地方走上这条路?