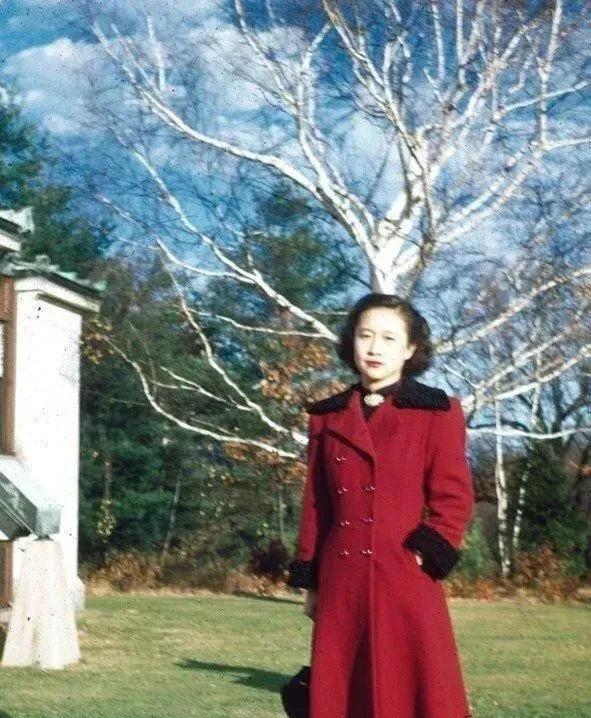

1949年秋,22岁的杜致礼在美国纽约读大学,看不出一丝笑容,因为她的父亲(杜聿明)在淮海战场被俘,家道中落,前途迷茫。她想不到的是,一个月后,她遇到了杨振宁,第二年就结婚生子。 纽约的秋风裹着细雨,把杜致礼的裙摆吹得凌乱。她缩在图书馆的角落里,手指反复摩挲着家书泛黄的边角。 曾经在南京时,家中往来皆是军政要员,宴席上的琉璃盏映着珠光,可如今,只剩她在异国他乡,靠着微薄的助学金艰难度日。课堂上教授的话语像飘在云端,她满脑子都是父亲在战俘营是否安好,母亲在台湾能否支撑起破碎的家。 命运的转折发生在那个普通的傍晚。杜致礼走进中餐馆,本想点份便宜的炒面充饥,却听见熟悉的乡音。一抬头,杨振宁正站在柜台前,白衬衫领口洗得发白,却掩不住温润的书卷气。 两人都愣在原地——他们曾是西南联大附中的师生,不过杨振宁只比杜致礼大几岁,如今重逢异国,仿佛是被命运牵了线。 杨振宁帮她付了饭钱,两人沿着哈德逊河漫步。晚风里,杜致礼说起父亲的事,声音哽咽。杨振宁静静地听着,偶尔用带着合肥口音的普通话安慰几句:“日子总会好起来的。” 他聊起自己在普林斯顿的研究,眼里闪烁着光芒,那些艰深的物理理论从他口中说出,竟带着奇妙的吸引力,让杜致礼暂时忘却了烦恼。 此后的日子,图书馆的座位旁多了一杯温热的咖啡,周末的公园里有了并肩而行的身影。杨振宁会省下津贴,带杜致礼去看一场老电影;杜致礼则为他织了条围巾,针脚里藏着少女的心事。 当杨振宁捧着一束野花向她求婚时,杜致礼望着他真诚的眼睛,忽然觉得,纵使生活千疮百孔,有这样一个人愿意与自己携手同行,便有了对抗风雨的勇气。 1950年,两人在纽约举行了简单的婚礼。没有华丽的婚纱,没有盛大的宴席,只有几个朋友凑在一起吃了顿家常饭。但杜致礼穿着浅蓝色连衣裙,靠在杨振宁肩头的笑容,比任何时候都灿烂。 婚后,她操持着小家庭,把屋子收拾得温馨整洁,看着丈夫在物理研究上不断突破。而她不知道的是,多年后,这段始于困境的婚姻,会成为世人眼中的传奇,而她在最黑暗的日子里遇见的那束光,将照亮往后漫长的岁月。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。