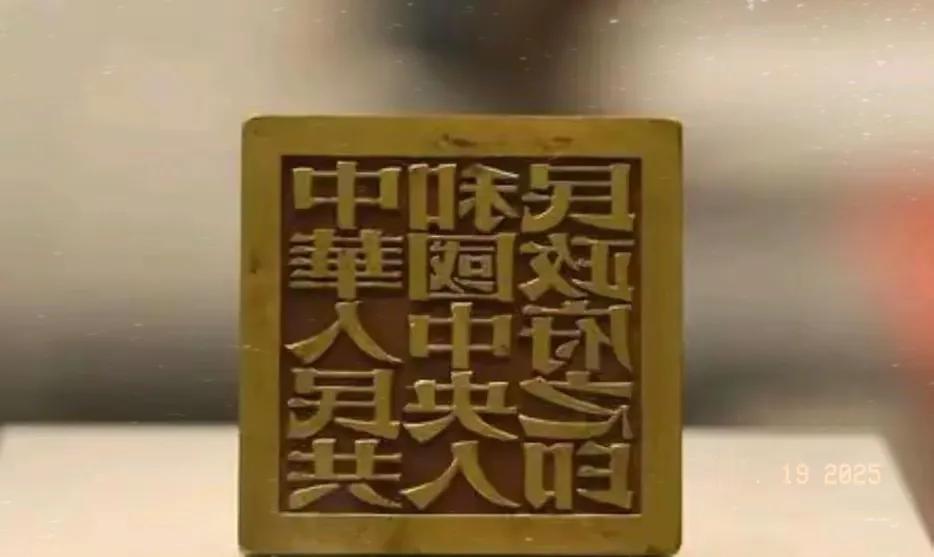

开国大印背后的匠人传奇:张樾丞与他的“留边”绝艺 1949年,那是一个风云激荡、历史转折的关键年份。新中国即将诞生,百废待兴,而象征着新政权权威的开国大印,成为了重中之重。周总理将这一神圣而艰巨的任务,委托给了技艺精湛的篆刻大师张樾丞。 张樾丞深知这方印章的分量,它绝非普通的章印,而是新政权的命根子,承载着无数人的期望与国家的尊严。从接到任务的那一刻起,他便全身心投入其中。整个篆刻过程,容不得一丝差错,每一个细节都关乎着国家的形象与权威。他仿佛置身于一个与外界隔绝的世界,不准多看一眼无关的事物,连一丝风都不能透进来干扰他的创作。 这方黄铜大印,仅有巴掌大小,却蕴含着无尽的力量。一旦刻好,它便能将普通的文书变成具有绝对权威的文件。而“留边”,则是整个篆刻过程中的关键环节。按照老理,印章刻好后需要打样,但这开国大印却绝不能打样。因为它一旦问世,便代表着新中国的权威,容不得半点闪失。 从1949年启用,一直到1954年第一届人大召开,这方印章见证了无数关键的历史时刻。所有最重要的文件、命令、批示,都留下了它的印记。没有盖上这方章,文书就不算正式,它就像一颗定海神针,稳定着新中国的政权根基。 直到如今,这枚印章仍完好地保存在中国共产党历史展览馆中,被定为国家一级文物。它静静地躺在那里,不再被使用,但它曾经压过的文件,一份比一份重要,它所承载的历史意义,无法用金钱来衡量。 文物专家曾感慨地说:“这印留了边,也留下了中国工艺人的魂。”这话一点没错。张樾丞的“留边”技法,本是篆刻师留给自己调整的空间,但在他手中,却成为了国家级的防伪手段。为了防止有心之人抄去仿制,拿去盖假令、发假文,张樾丞可谓是煞费苦心。他在印章的四角刻出四座“高台”,高约半毫米,专门挡着不让印面平展。没有磨平,谁都看不出印面全貌,谁都没法偷刻。这一步,就是防伪的底线,别说特务,连帮忙打扫屋子的伙计,都没见过这印真正长啥样。 交货前,张樾丞更是小心谨慎。他收起所有底稿,亲手焚毁,纸灰一撮,落进铜盆。从头到尾,刻章的都是张家父子仨,旁人连屋都进不得。这方印章的字体也不讲花哨,刻的是“中华人民共和国中央人民政府之印”,用的是宋体。横平竖直,一眼就能认清,没有曲笔,没有装饰,落章即权威,谁都不能含糊。 张樾丞的刀法堪称绝活。别人篆刻用力靠感觉,而他靠尺子算。一刀划下,深浅一致,断口平整,不留飞边。磨掉高台后,印面不翘边、不塌角,盖章不损纸,不漏边。这种技术,在全国都无人能复刻。 有人称他为“铁笔圣手”,但他从不回应。真正厉害的是,这手艺压根传不出去,没人敢动这规矩,没人能复刻这整套流程。这不仅仅是一门手艺,更是一种对国家、对历史的敬畏与担当。 印章完工后,政府想重金酬谢张樾丞。然而,他却婉拒了,说:“这是我的分。”他不仅没收钱,连家里都没摆一幅自己刻的章,功成身退,干净利落,连一句邀功的话都没留。 在家中,张樾丞也是清规严律。徒弟们来了吃饭,他不分长幼,同桌吃、同锅盛,生病就掏钱看,不问来历。他把更多的精力放在了手艺的传承上,张家兄弟继承父志,把篆刻手艺一代代传下去。他们传的不仅仅是章,更是一种精神,是把国家当命根子的认真劲儿。 当有人问起“这印章到底值多少钱”时,答案简单而坚定:“这不是钱能算的事儿。”这方开国大印,它的价值无法用金钱来衡量,它是新中国历史的见证,是中国工艺人智慧与精神的结晶。它就像一座不朽的丰碑,永远铭刻在人们的心中,激励着后人不断前行,传承和发扬那份对国家、对历史的责任感与使命感。