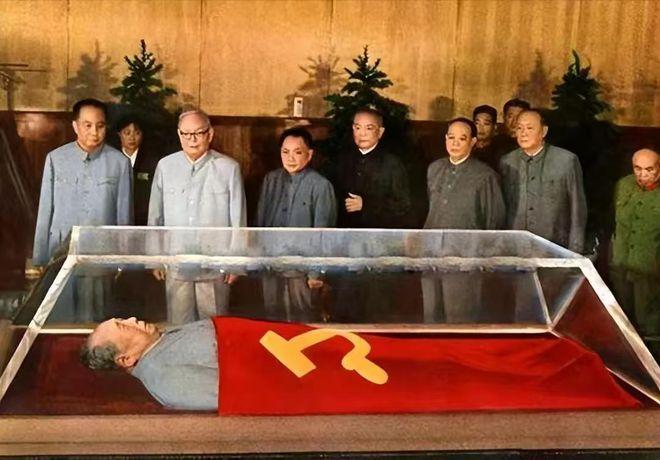

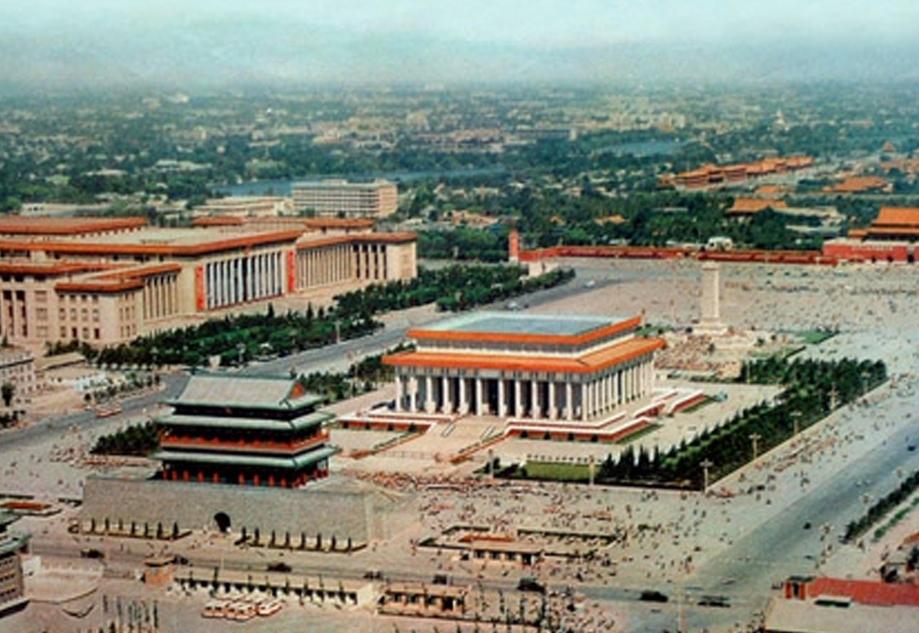

1976年华国锋虽然确定了永存毛主席遗体,但有个大问题没有解决,按照中国人思维,坟墓要建造在偏僻安静、有树有水,鸟语花香的地方,那么纪念堂建在哪里最合适呢? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1976年9月9日,毛泽东主席在北京逝世,举国上下沉浸在无尽的悲痛之中,亿万人民以各种方式悼念这位带领中国推翻三座大山、建立新中国的伟人。 中央政治局迅速作出决定,由华国锋等领导人牵头,永久保存毛主席的遗体,并修建一座纪念堂,供后世瞻仰,然而,一个重大问题随之而来:纪念堂究竟建在哪里才最合适? 按照中国传统观念,逝者的安息之地应选在偏僻安静、依山傍水的风水宝地,但毛主席的纪念堂显然不能仅拘泥于传统,它需要承载更深远的意义,体现毛主席与人民同在的精神。 在传统观念的指引下,选址工作起初围绕北京的风景名胜展开,设计团队提出了多个方案,其中不乏充满诗意的设想,例如,有人建议在昆明湖畔建造纪念堂,寓意“水上日出”,象征毛主席如东方升起的红日,照耀中华大地。 昆明湖水波浩渺,景色秀丽,似乎是安放遗体的理想之地,另有人提议选择西郊香山,那里环境幽静,毛主席生前也曾喜爱此地,香山的清泉潺潺,松柏苍翠,符合传统陵墓依山傍水的风水要求。 然而这些方案很快暴露出局限性,昆明湖虽美,却过于孤立,普通百姓难以便捷前往瞻仰;香山虽雅,却远离市区,群众需跋山涉水才能到达,这些偏远的选址,与毛主席一生“为人民服务”的理念显得格格不入。 设计团队陷入困境,传统陵墓的选址思路,似乎无法承载毛主席对国家和人民的深远意义,况且,纪念堂不同于封闭的坟墓,它需要面向全国人民开放,成为亿万群众寄托敬仰的场所。 正当众人一筹莫展之际,毛主席的革命精神为选址工作带来了新的启发,有人提到毛主席的诗词《蝶恋花·答李淑一》,其中“我失骄杨君失柳,杨柳轻扬直上重霄九”的词句,展现了革命者与人民同在的生死观。 纪念堂不应是哀伤的陵墓,而应是充满生命力的纪念场所,象征毛主席精神的长存,这一思路促使设计团队跳出传统框架,将目光转向北京的“心脏”——天安门广场。 天安门广场的独特意义不言而喻,1949年10月1日,毛主席在此宣布“中国人民站起来了”,新中国自此屹立东方,广场上矗立着人民英雄纪念碑,铭刻着无数为国牺牲的烈士事迹。 这里是国家的心脏,也是人民精神的象征,将其作为纪念堂的选址,不仅便于群众瞻仰,更能体现毛主席与国家和人民永不分离的精神追求,普通百姓的呼声也印证了这一选择的重要性。 许多群众表示,纪念堂应建在市中心,让全国人民都能随时前来缅怀毛主席,而非藏于深山远水之间,天安门广场的选址方案一经提出,便得到广泛认同。 确定选址后,新的挑战接踵而至,如何在天安门广场这一历史与现实交汇的地点,设计一座既庄严又和谐的纪念堂?设计团队面临多重考量。 首先,纪念堂需融入天安门广场的建筑群,与天安门城楼、人民英雄纪念碑等形成整体协调的格局,其次,建筑风格需摒弃封建陵墓的阴暗与封闭,体现现代中国的开放与光明。 此外,纪念堂的高度与位置需精心规划,以维护北京中轴线的对称美学,经过反复测量,设计团队最终选定人民英雄纪念碑正南侧、原“中华门”所在位置作为纪念堂的落点。 这一位置不仅与正阳门形成完美的中轴线对称,且纪念堂33.6米的高度恰好被42米高的正阳门城楼衬托,既庄重又不突兀。 在设计过程中,团队特别注重建筑的实用性与象征意义,纪念堂采用中心对称的布局,线条简洁古朴,外观开阔大气,与天安门广场的传统建筑群相得益彰。 建筑周围预留了充足的交通通道,确保群众瞻仰的便利,纪念堂内部空间宽敞明亮,水晶棺置于中央,寓意毛主席永远守护着国家和人民。 设计团队还巧妙调整了建筑朝向,东西两侧回廊内收,形成环绕空间,使群众无论从何方聚集,都能感受到“毛主席在人民中间”的氛围。 1976年11月24日,纪念堂正式奠基,施工期间,来自全国各地的工人克服严寒,日夜奋战,仅用六个月便完成建设,1977年5月,纪念堂竣工,毛主席的遗体被安放在水晶棺中,置于纪念堂中央。 开放首日,全国各地群众蜂拥而至,有的老红军徒步进京,有的工人连夜赶来,甚至有残疾人士不远千里前来瞻仰,他们在庄严肃穆的纪念堂中,表达对毛主席的深切缅怀。 毛主席纪念堂的选址与建设,突破了传统陵墓的局限,开创了新时代的纪念方式,它不仅是一座缅怀伟人的建筑,更是新中国历史与人民情感的永恒象征。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 参考资料:中国青年报2009-12-28《是午门还是瀛台?揭秘毛主席纪念堂选址经过》