1961年夏天,沈醉的女儿沈美娟见到杜聿明后,说:杜伯伯,你最不听毛主席的话了,他让你投降你不投降!

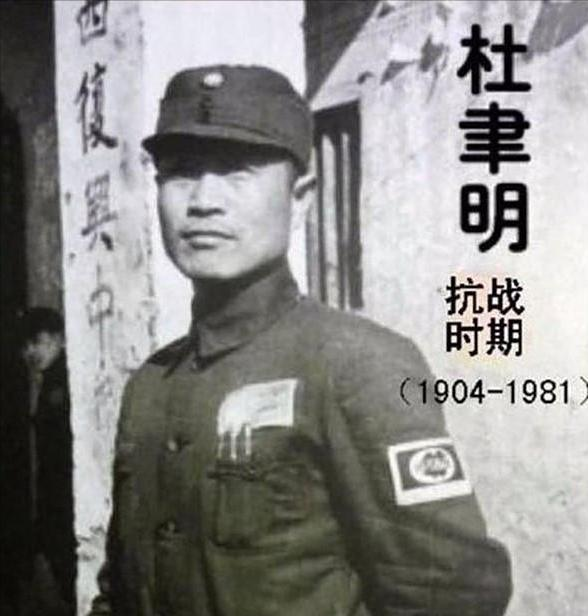

1961年的北京,一个梳着可爱羊角辫的小女孩,天真地问道:“杜伯伯,你最不听毛主席的话,他让投降你就是不投降,”当时在场的大人们都愣住了,没想到她会问这个问题,这个小女孩名叫沈美娟,她的爸爸以前是国民党军统特务沈醉,而被她称为“杜伯伯”的人,是鼎鼎大名的国民党将领杜聿明。

这句话听起来很简单,出自一个孩子之口,却暗示着过往岁月的不平凡和一段鲜为人知的家族往事,沈美娟的人生到底经历了哪些曲折,在时代大潮的裹挟下,她的命运又将发生怎样的改变,隐藏在童言稚语背后的,是沈美娟充满挑战的人生,以及她和时代变迁紧密相连的故事。

沈美娟小时候住在湖南长沙外公家,那段日子,她对父亲的记忆很淡,甚至不晓得父亲叫什么,家里人有意瞒着她,不让她知道沈醉的真实身份,希望她能平平安安地长大,一直到1960年年末,沈醉获得特赦,这个消息传到家里,才让原本平静的生活起了波澜。

小小的沈美娟一下子懵了,她万万没想到,自己一直以为去世的父亲竟然活着,而且还曾经是国民党的大特务,这个消息像晴天霹雳一样,让她无法接受,以前一起玩耍的小伙伴们都开始躲着她,周围的一切都变了,她感到非常迷茫和不知所措。

1961年的暑假,沈美娟盼望已久的机会终于来了,她可以去北京和父亲沈醉见面,长时间的分离让重逢充满喜悦,但两人身份的不同也带来一些不自在,沈醉尽力想弥补这些年对女儿的亏欠,努力扮演一个好父亲的角色,可是过去长时间的缺席,并非短时间内就能完全弥补。

北京之行期间,沈美娟见到了杜聿明,带着孩子特有的天真,她问了一个让旁人也许会觉得冒犯的问题,杜聿明没有因此动怒,反而带着笑容,用通俗的方式向她解释了“身不由己”的含义,这次对话,让年幼的沈美娟开始对历史有了最初步的认识和理解。

沈醉回到北京后,又结婚了,新来的继母杜雪洁,让原本就很敏感的沈美娟更觉得不习惯,杜雪洁的性格很强硬,而沈美娟又比较叛逆,两个人经常因为各种事情发生争执,家里因此常常不太平。

在学校里,沈美娟非常用功读书,她梦想着能够依靠学习摆脱困境,拥有更好的人生,可是,因为小说《红岩》风靡一时,她“特务之女”的出身再次成为焦点,周围的人对她议论纷纷,给她带来了沉重的精神负担。

1965年,高考失利让沈美娟名落孙山,一连串的挫折,让她对前途感到迷茫,为了摆脱家庭冲突和周围人的议论,她下定决心,报名参加了宁夏建设兵团,沈醉内心充满不舍,但他仍然尊重女儿的决定,期望她能在外面的世界开创自己的事业,取得成功。

宁夏的环境实在太苦了,沈美娟曾经的满腔热情慢慢消退,她越来越想念以前在城市里的日子,也开始认真考虑自己到底想要什么,一次意外受伤改变了她的想法。工友张万银无微不至地照顾她,让沈美娟感受到了久违的温暖和关怀。

老张万银是个丧偶的工人,为人实在又心善,他比沈美娟大了十岁,一直默默地关心着她,生活上对她照顾得无微不至,沈美娟也感受到了老张的真诚和温暖,日子久了,两个互相需要的人互相产生了感情,最终,他们走到了一起,重新组建了一个充满温情的新家,开始了新的生活。

1970年代末,在周总理的关怀下,沈醉沉冤昭雪,获得平反,女儿沈美娟也因此调回北京,进入政协文史办公室工作,主要任务是帮助父亲整理回忆录,父女俩一起追忆往事,这段共同经历让他们的关系逐渐缓和,从最初的隔阂走向了互相理解,在帮助父亲的同时,沈美娟也开始了个人文学创作。

她用“孽海枭雄”评价戴笠,这个说法和沈醉回忆录中戴笠的不好形象大不一样,这显示出她看待历史的方式更公正,也更能看到戴笠作为人的复杂性,而不仅仅是坏的一面。