1425年,朱高炽临终前对张皇后说:“我要5个后妃陪葬。”张皇后点头表示明白,转身就将他心爱的女子安排在殉葬名单上。侍卫们前去捉拿郭贵妃,她大惊失色。 永乐二年,太子朱高炽年满十六岁,到了该选妃的年纪。永乐帝朱棣为太子选妃一事颇为重视,命令礼部广选贤良淑德之女。 经过层层筛选,张氏成为最终人选,其父张翥是南京国子监助教,家族世代书香门第,在南直隶颇有声望。 张氏入东宫后,谨守礼仪,勤勉持家,深得永乐帝赏识。她为太子生下三个儿子,其中长子朱瞻基最受朱棣宠爱,常被带在身边。 太子朱高炽虽然体型肥胖,行动不便,却极富诗书气质。东宫选侍时,一位叫郭氏的女子引起了他的注意。 郭氏出身平民,但能诗善画,待人接物也颇有手段。入东宫不久,便凭借才情深得太子欢心,很快诞下三子。 在东宫期间,郭氏与张氏形成鲜明对比。张氏循规蹈矩,专注于抚育太子朱瞻基;郭氏则活泼开朗,常以诗画陪伴太子解闷。 当时东宫除了张氏和郭氏,还有庄氏等多位侍妾。庄氏性格温婉,也深得太子喜爱,但在复杂的东宫环境中始终保持低调。 洪熙元年正月,朱高炽继承大统,张氏被立为皇后,郭氏被封为贵妃,庄氏被封为妃。新帝登基后,后宫格局随之发生变化。 各妃嫔之间的关系逐渐紧张,特别是郭贵妃仗着皇帝宠爱,常常不把皇后放在眼里。一些老臣对此颇为不满,认为有违宫廷礼制。 然而庄妃的命运却走向了另一个方向。在朱高炽即位不久,庄妃因故去世,按照明朝祖制被安排殉葬,这一事件在后宫引起巨大震动。 后宫各个妃嫔也都逐渐站队。有人依附张皇后,有人追随郭贵妃,整个后宫俨然形成了两大势力。 朱高炽虽然性格宽和,但在处理后宫事务时也颇为头疼。一边是贤德的正宫皇后,一边是深受宠爱的郭贵妃,两人之间的矛盾让他常常左右为难。 洪熙元年,朱高炽登基为帝,面临的首要问题就是后宫的权力平衡。张皇后作为太子朱瞻基的生母,代表着朝廷正统势力;而郭贵妃虽受宠,却因其出身和行事作风不被朝臣认可。 太子朱瞻基的教育问题也成为后宫争斗的焦点。按照惯例,太子的教育由皇后负责,但郭贵妃却频频干预,甚至试图影响太子的言行举止。 朝中大臣对此非常不满,多次上书提醒皇帝注意后宫干政的危害。当时的礼部尚书等官员特别强调,太子教育关系到国本,不容有失。 后宫的争斗很快就从教育之争演变成了明争暗斗。在一次宫宴上,张皇后突然身体不适,太医诊断后发现食物中含有异物。 这件事虽然没有直接证据指向郭贵妃,但宫中上下都将目光投向了她。盛太医作为当时的御医,被卷入这场风波之中。 朱高炽对这些事情心知肚明,但他采取了息事宁人的态度。 在这种情况下,朱高炽的身体状况成为了另一个关键因素。他本就体弱多病,后宫的种种纷争更是加重了他的病情。 永乐年间遗留下来的政治格局,也给这场后宫斗争增添了几分复杂性。一些永乐时期的老臣倾向于支持张皇后,认为她更能维护朝廷稳定。 郭贵妃的支持者则多是一些新贵势力,他们希望通过支持郭贵妃来获得更多政治资源。这种朝廷与后宫的互动关系,使得局势更加错综复杂。 随着朱高炽病情加重,后宫的暗斗也到了白热化阶段。一些宫女太监开始投机倒把,左右逢源,使得整个皇宫笼罩在一片诡异的氛围中。 朱高炽最后的日子里,他深感力不从心。皇帝的身体状况每况愈下,但后宫的争斗却有愈演愈烈的趋势。 这种局面一直持续到洪熙元年十二月,当朱高炽的病情已经到了危急关头时,后宫的气氛更是紧张到了极点。 洪熙元年十二月,朱高炽在病榻上宣布了他的最后决定:要五位后妃陪葬。这个决定表面上看是遵循明朝祖制,实际上给了张皇后一个绝佳的机会。 在明朝的宫廷制度中,皇帝驾崩后由谁殉葬是一个极其敏感的问题。按照规矩,通常是由皇后和朝廷重臣共同拟定名单,再由新君最终确认。 张皇后在得到这个指令后,立即开始着手安排殉葬名单。她将郭贵妃列为首位陪葬者,这个决定立即在后宫引起轩然大波。 按照明朝的规矩,育有子嗣的妃子通常可以免除殉葬,但这一次张皇后显然没有遵循这个惯例。这个决定得到了朝中重臣的默许,他们认为这样可以肃清后宫。 当侍卫前去宣读殉葬名单时,整个后宫陷入一片死寂。郭贵妃虽有三子在身,却依然未能逃过这一劫。 新皇帝朱瞻基对此保持沉默,这种态度某种程度上也表明了他对张皇后决定的支持。 殉葬制度的残酷性在这一刻表现得淋漓尽致。五位妃子中,除了郭贵妃,其他四人都是地位较低的嫔妾。 殉葬仪式按照明朝的传统礼制进行,整个过程庄严肃穆。 张皇后通过这次行动成功树立了太后威严。从此以后,后宫上下对她更加敬畏,没有人敢轻易违抗她的意思。

用户10xxx57

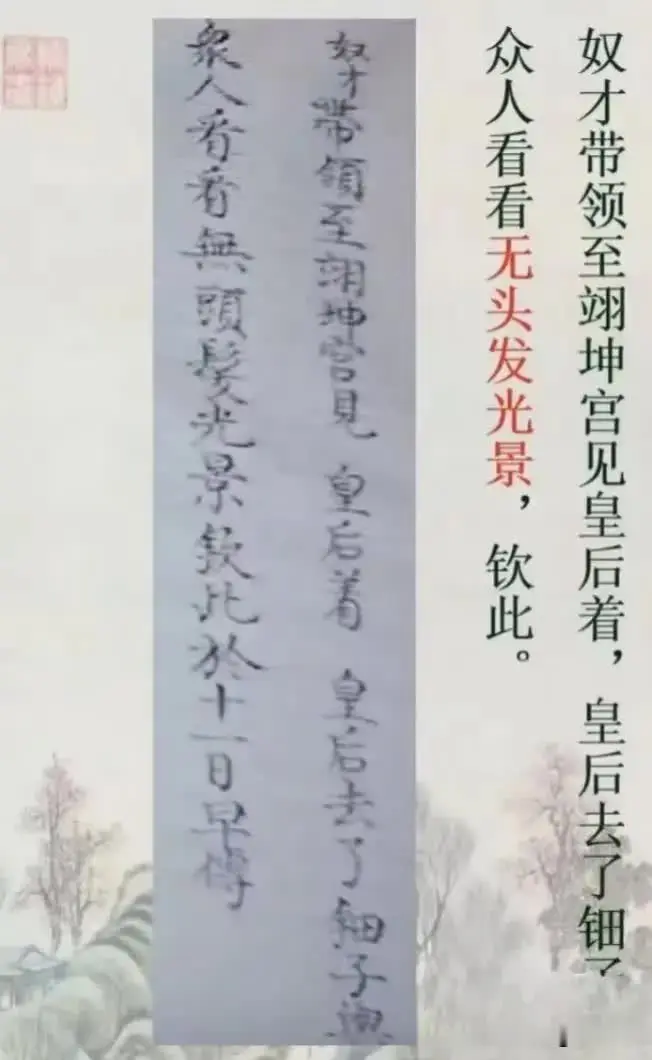

冯玉祥伟大,就凭他彻底废掉中国的皇帝制,把废帝溥仪逐出故宫,为后来的张勋复辟失败,老袁称帝无果打下了良好基础。