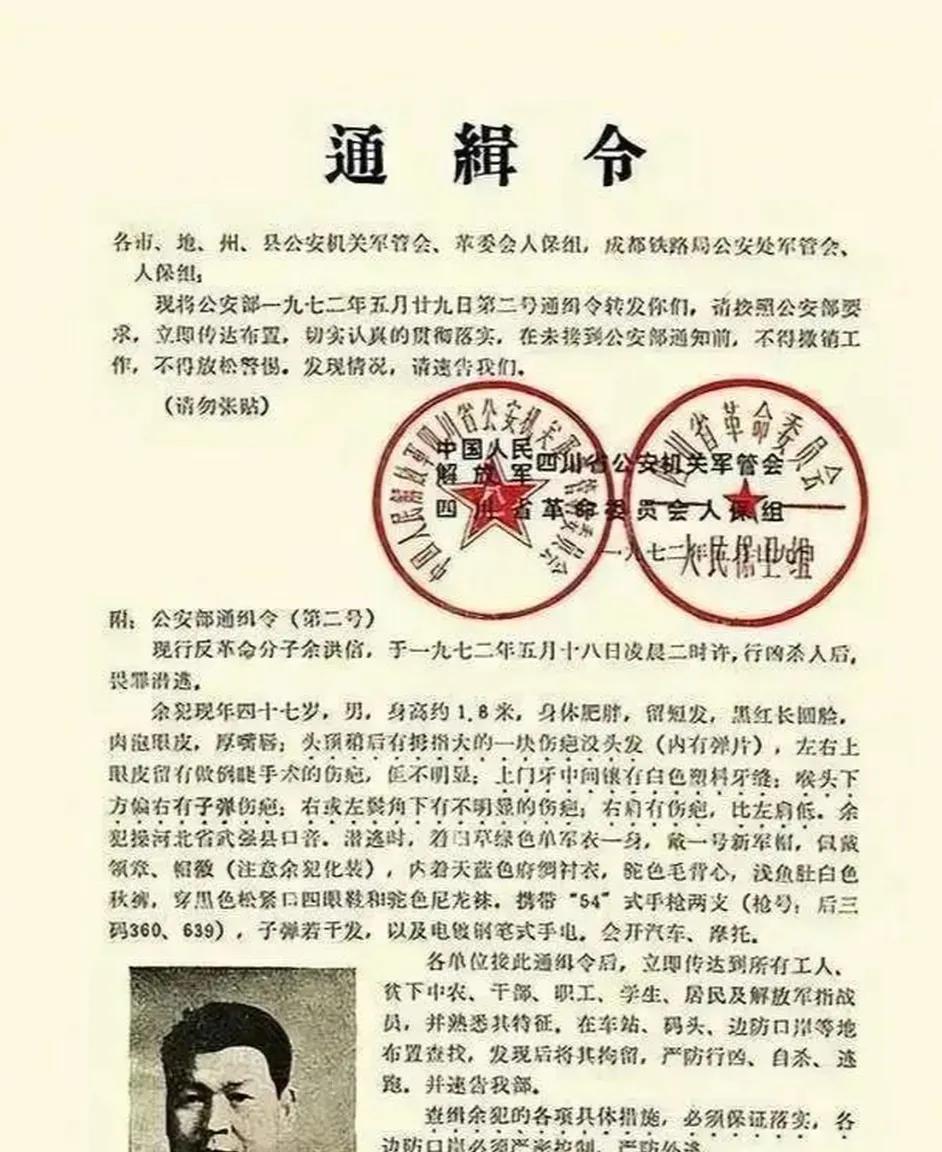

1972年5月的深夜,63军家属院突然炸开三声枪响。警卫员打着手电筒跑到副军长家时,只见余洪信的老伴捂着流血的耳朵蜷缩在墙角,窗玻璃上的弹孔还冒着青烟。这个曾在朝鲜战场用刺刀挑落美军军旗的战斗英雄,此刻正拎着两把黑洞洞的手枪往黑暗里狂奔,谁也没想到,这会是他人生最后一次扣动扳机。 老余头本名余洪信,河北武强县的庄稼汉出身。抗日战争时他跟着游击队摸黑炸鬼子的铁路,解放战争在石家庄城下扛着炸药包往前冲,后背被弹片划开碗口大的口子都没哼一声,抗美援朝时带着侦察排摸进美军指挥部,缴了少将的配枪还顺走半罐牛肉罐头。1969年升副军长那天,老乡们敲锣打鼓送来喜报,谁能想到,这个在死人堆里爬出来的硬汉子,会在巴盟闹出抢手表的荒唐事。 那天他逛百货商店,相中块上海牌手表,直接往手腕上一套就走。售货员结结巴巴地说“同志请付钱”,他把军帽往柜台上一摔:“老子在长津湖冻掉三根脚趾头的时候,你还穿开裆裤呢!”第二天警卫员送钱来,小票上多收了两毛钱包装费,他拍着桌子骂得店长直抹汗。从那以后,巴盟的老百姓背地里叫他“余老虎”,说他比当年的日本宪兵还难惹——哪家姑娘见了他不绕道走,哪家汉子被他瞪一眼能睡得着觉? 最让人胆战心惊的是他院子里那根枣木棍子。公社社员交公粮晚了两天,他让人把队长捆在树上,抄起棍子就打,直到人家裤腿渗出鲜血。更过分的是,村里新媳妇要是被他盯上,准没好果子吃,那些躲在娘家抹眼泪的女人,背后都藏着不堪回首的噩梦。直到1971年冬天,北京来了辆吉普车,收走了满满一麻袋举报信,连周总理都批了“严肃处理”四个字。 撤职命令下来时,余洪信正在靶场打靶。从副军长降到团级,肩章上的星星少了两颗,比在战场上被打断腿还疼。他盯着镜子里的军装,突然想起三年前在巴盟火车站,对着武装部政委劈头盖脸地骂:“老子在死人堆里爬的时候,你还在吃奶!”如今风水轮流转,每次看见上级来军部,他都觉得人家腰里别着逮捕令,睡觉都要在枕头底下藏把刀。 导火索是北京军区张政委的视察。余洪信躲在办公室抽烟,看窗外吉普车停稳,手心里全是汗。当天夜里,他摸进侦察连兵器室,撬锁的声音惊醒了值班战士,他却吼道:“老子试试枪卡不卡壳!”把两把手枪藏进樟木箱时,老伴的话像根针扎进心里:“老余,你这是要干啥?”他抬手就是一枪,子弹擦着老伴的鬓角打进墙里,女儿哭喊着扑过来抱住他的胳膊——那双手曾在零下三十度给她焐热窝头,此刻却抖得像秋风中的树叶。 逃出家门的余洪信先去敲军长家的门,没人应。转到政委曹步墀家,看见窗户亮了灯,抬手就是一梭子。邢玉荣嫂子刚掀开窗帘,就倒在了血泊里。曹政委滚到床底时,听见窗外传来咒骂:“当年在朝鲜你抢我缴获的望远镜,现在来摘我官帽子了?”其实曹政委根本没参与处分,可在余洪信眼里,每个穿四个兜军服的都是来索命的。 摸黑往副政委家去时,近视眼的杨兆魁循着枪声走来。“谁在开枪?”这声喊让余洪信浑身发紧,条件反射地扣动扳机。子弹打穿杨副政委的胸口时,他才看清对方镜片上的裂痕——那是1953年在开城,两人分吃炒面时,他亲手给老战友掰断的镜腿。路过通讯班时,他又打死了一个惊醒的战士,鲜血溅在臂章的红星上,红得刺目。 接下来的一个月,余洪信像只困兽在华北平原乱窜。他躲进山西的麦田,用马粪掩盖足迹,靠喝露水熬了三天,裤脚被麦芒划得稀烂。通缉令贴满了每个村口,他蹲在土坡上数星星,突然想起19岁入党时,对着煤油灯举过的拳头。如今拳头还在,党徽早被汗渍泡得褪了色,腰间的手枪里还剩两颗子弹,一颗给敌人,一颗该留给谁? 6月的一天,山西榆次的老乡闻到麦田里有股怪味。公安拨开杂草,看见余洪信靠在土坡上,太阳穴处的血洞已经发黑,身边散落着拆开的手枪零件。法医说他自杀前把枪拆了又装,不知道是在回忆当年擦枪的时光,还是在后悔扣动扳机的瞬间。他口袋里有半张泛黄的奖状,1951年志愿军司令部发的“人民英雄”,边角被指甲掐得卷了边。 追悼会上,没人敢大声说话,只有他女儿抱着遗像掉眼泪。相框里的余洪信穿着笔挺的将校服,肩章上的金星闪闪发亮,就像1969年那个春风得意的午后,他站在军部大楼前接受敬礼的模样。谁能想到,这个让敌人胆寒的战斗英雄,最后会倒在自己的枪口下,给军史上添了段令人叹息的注脚。 秋风掠过营区时,那间被子弹打穿的宿舍早已修缮一新。新兵们路过时,班长会指着墙上淡淡的弹痕说:“看见没?再大的功劳,也架不住居功自傲,再硬的骨头,也熬不过初心失守。”没人知道,余洪信趴在麦田里扣动扳机前,有没有想起巴盟百姓的哭声,有没有后悔当年那根举起的枣木棍子,还有那把不该掏出的手枪。