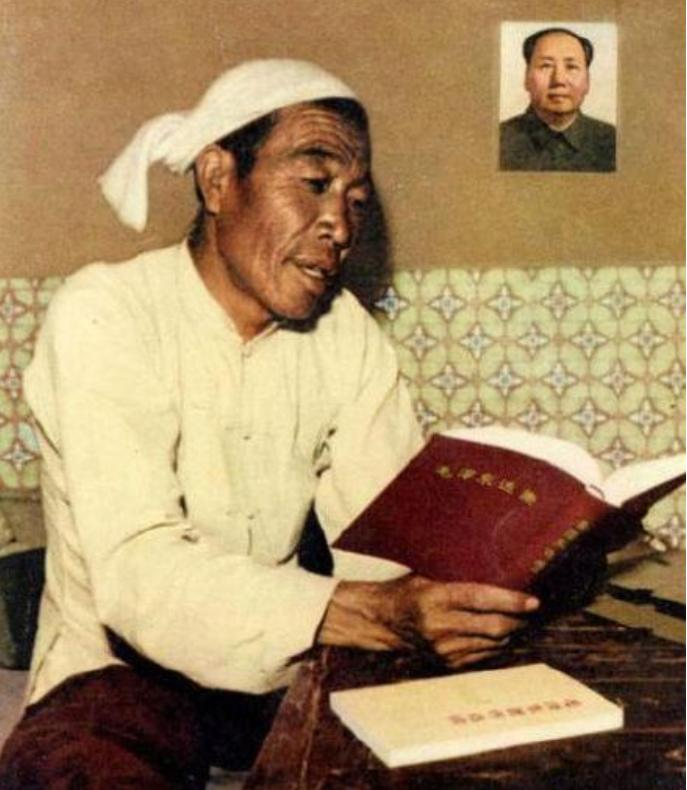

陈永贵当了副总理后,得知毛主席也不喜欢等级制,所以,即使在人民大会堂开会,仍穿老农民的对襟衣服,包白头巾,不计较什么级别,连工资都不要。回了大寨就和社员一样下地干活,年轻人仍叫他"永贵大叔",谁能做到这些? 在山西昔阳县的一个偏远角落,有一个名叫陈永贵的男子,他的童年被家庭的贫穷和不幸所笼罩,五岁时,他的父亲因无法承受生活的重压,被迫将他的母亲和兄弟姐妹卖给了有钱人家。 他六岁那年,他和父亲搬到了大寨村。尽管生活依旧困难,但至少他有了父亲的陪伴。然而,这段温暖的时光很快就结束了,因为他的父亲不久后结束了自己的生命,留下了年幼的陈永贵孤身一人。 七岁那年,他开始在一个地主家放牛,以此为生。尽管收入微薄,他的生活终于得到了基本的保障。 随着时间的推移,一位在大寨村的慈善家稳周老人,收养了他。稳周老人的去世后,陈永贵将所有遗产归还给了稳周的家族,这一行为使他在村里赢得了极高的声望。 1945年之后,随着土地改革的推进,陈永贵的生活发生了巨大转变。他不仅分得了土地,还加入了中国共产党,并成为一名民兵。 在建国初期的艰苦岁月中,大寨村的村支书贾进,发现了陈永贵这匹难得的千里马。贾进看中了陈永贵的积极进取和深思熟虑的特质,决定重点培养他。 在一次生产活动中,陈永贵注意到了一个身材瘦小的少年梁便良,他明显不适合从事重体力劳动。这样的情况在大寨村并不少见。 陈永贵与贾进讨论后,提出成立“老少组”,专门安排村里的老弱病残进行适宜的劳动,这一提议得到了贾进的全力支持。 起初,“老少组”仅有九户人家参与,组内成员除了陈永贵外,多为行动不便的老人和体弱的孩子。陈永贵不仅亲自带领这个组进行生产,而且坚持平均分配原则,让每个成员都能分享劳动的成果。 在他的带领下,“老少组”凭借平均亩产150斤的出色表现,大幅超过了其他组,激发了村民的极大热情和对陈永贵的支持。 随着“老少组”的成功,成员迅速增至49户。不久后陈永贵被提拔为大寨村党支部书记。 大寨村的土地质量本是农作的大难题,经常有人因此陷入贫困。面对这一挑战,陈永贵曾多次独自在山头来回思考对策。 一次灵感突现,他提出将贫瘠的山坡改造成梯田。尽管最初遭到村民的反对,陈永贵凭借不懈的努力和说服,最终带领村民一同实现了这一壮观的变革,将梯田的面积扩展到了三百亩,粮食总产量也从118.5公斤提升至387公斤。 1963年,大寨面临了建国以来最严重的洪涝灾害,虽然灾难严重,陈永贵却依然鼓励村民保持乐观,他带领村民重建梯田,年底的粮食产量达到了惊人的二十多万斤。 陈永贵的这些成就不仅在全国引起了广泛关注,还使他受到了国家领导人的接见和表彰。大寨的经验被全国学习,陈永贵的名字也因此声名鹊起。 1964年1月19日,穿着朴素、头裹白布巾的西北农民形象的陈永贵踏入了人民大会堂的讲台。这是他首次来到北京,向中央以及全国代表汇报大寨村的发展情况。 报告中,他详细描述了大寨在自己领导下如何经历了灾后重建和成功战胜自然挑战,特别是三战狼窝掌的经历。 他强调了合作社在农村发展中的重要作用,用通俗的语言和生动的例子,感动了在场的各级代表,赢得了广泛的赞誉。中央广播电台也对他的事迹进行了连续报道。 不久后,2月10日,《人民日报》在头版刊登了长篇通讯《大寨之路》,进一步推广了大寨精神。 3月29日,毛主席特别召见了山西省委书记陶鲁笳,专门询问陈永贵的情况。 在了解到陈永贵虽年近五旬但依然积极学习,能够读懂报纸并理解逻辑概念后,毛主席对他的印象极为深刻。 同年12月,陈永贵的成就被再次确认,大寨村的粮食产量达到每亩809斤,周恩来总理在全国人民代表大会上高度赞扬了大寨的成就,提出了“工业学大庆,农业学大寨”的口号。 12月26日,陈永贵作为特邀嘉宾与毛主席同席,在中南海参加了毛主席的71岁生日宴会,这对陈永贵来说是无上的荣誉。 1969年,陈永贵被选为中央委员,1975年,进一步成为了新中国成立以来第一位农民出身的副总理,负责农业生产工作。尽管他自己对于自己文化程度有所顾虑,但周恩来总理鼓励他接受这一职务,强调这是党的决定。 上任后,陈永贵提出实行“三三制”工作方式,即三分之一的时间在中央工作,三分之一的时间下乡调研,三分之一的时间回大寨劳作,这一提议得到了中央的批准。 1980年,65岁的陈永贵请求辞去副总理职务,返回农民生活。 陈永贵的一生是对坚守原则和致力于农业及农民福祉的典范。即便在他辞去公职后,国家仍对他给予高度评价和尊重,表彰他对农业发展的巨大贡献。