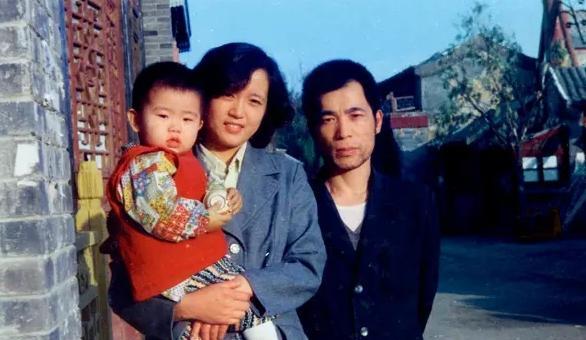

1981年,梁晓声经人介绍与北京姑娘焦丹相亲,谁知一见面梁晓声就对焦丹说:“我们家条件很差,兄弟姐妹多,还有一个患有精神失常的大哥,我工资的一半都要拿来补贴家用,我自己也因为长期熬夜写作,身体不是很好……” 1981年深秋的北京城,32岁的梁晓声攥着皱巴巴的棉布手帕不停擦汗。 电影制片厂的老式会议室里,穿碎花衬衫的姑娘正低头翻着《北方文学》杂志,发梢扫过书页发出沙沙声。这个来自哈尔滨的穷小子第13次相亲,面前坐着出身知识分子家庭的北京姑娘焦丹。 梁晓声的棉布衬衫洗得发白,袖口还沾着昨夜改稿时打翻的墨水。他像背诵课文般重复着说过无数遍的话:"我家住哈尔滨大杂院,父亲是建筑工,母亲做零活。大哥精神失常常年住院,每月工资要寄一半回家......" 话音未落,却发现焦丹眼眶泛红。这个会为小说人物落泪的姑娘,竟为他的真实境遇揪心。 那时的梁晓声确实困顿。 复旦毕业分配到北影厂当编辑,28平方的集体宿舍住着四个光棍汉。每月49块工资刚到手,20块就要汇往哈尔滨精神病院。 剩下29元要买稿纸、交伙食费,常要靠食堂师傅赊两个馒头度日。但焦丹看到的不是这些——她发现这个寒门才子的搪瓷缸里泡着隔夜茶,窗台上却整整齐齐码着托尔斯泰和雨果的著作。 婚礼是在1982年槐花飘香的五月。没有三转一响,焦丹用陪嫁钱扯了六尺红绸,在筒子楼走廊支起煤炉。 11平米的婚房里,新娘子带来的牡丹牌暖水瓶与丈夫的旧书箱并排而立。邻居大妈摇头叹息:"这姑娘图啥呢?"她们不知道,焦丹看中的是梁晓声深夜伏案时映在墙上的剪影,是那个为患病哥哥汇款单上工整的楷体字。 八十年代的文学热浪里,梁晓声在稿纸堆中劈开生路。 《今夜有暴风雪》的创作期,焦丹发明了"急行军炊事法"——煤炉上同时炖着白菜汤、蒸着窝窝头,15分钟就能变出三菜一汤。 儿子出生后,她总把孩子裹在军大衣里,在零下十度的楼道来回踱步,生怕哭声打断丈夫文思。 1998年深冬,梁晓声握着病危母亲的手承诺照顾大哥。焦丹二话不说把新房钥匙交给护工,自己带着孩子住回老宿舍。 邮局职工都认识这位每月跑八趟的"梁家媳妇",她左手拎着给下岗小叔子的汇款单,右手攥着精神病院的缴费收据,背包里还塞着给丈夫新买的护肝药。 《人世间》热播时,观众都为郑娟的坚韧落泪。鲜少人知剧中周家老屋的布景,正是照着梁家当年的棚户区还原。 梁晓声在采访中说过:"没有焦丹四十年的负重前行,我笔下的烟火人间至少要黯淡三分。" 如今漫步在北京西郊的林荫道,常能遇见白发苍苍的梁晓声拎着保温饭盒。饭盒里装着焦丹早起熬的小米粥,他说要送去给独居的大哥。 当年那个害怕婚姻拖累姑娘的穷作家不会想到,正是这份坦荡与担当,让他遇到了愿意共担风雨的知心人。两双手从青丝握到白头,在人间世相里写就了最朴实的爱情诗篇。 主要信源:(七一网——《人世间》作者梁晓声:妻子焦丹让我比“周秉昆”更幸福)