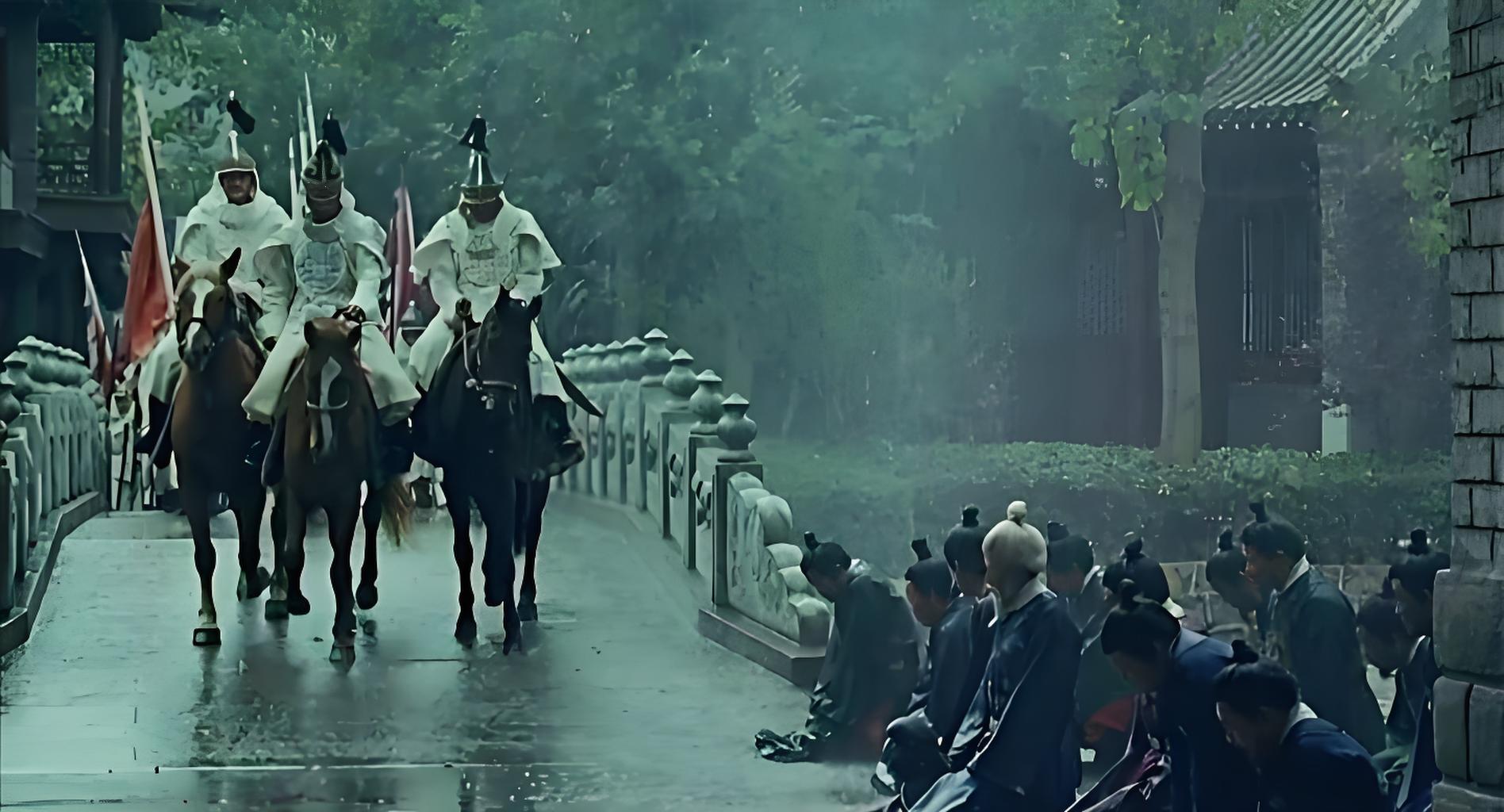

南北殊途:为何清军入关后遭遇"冰火两重天"? 当1644年清军铁骑跨过山海关,中国大地呈现出诡异的历史分野——北方州县纷纷"箪食壶浆迎王师",而南方却掀起长达数十年的血火抗争!这种悬殊反应的背后,暗藏着明末社会的深层裂痕。

明朝的北方:被灾难碾碎的忠诚! 李自成攻破北京前,黄河流域已遭受连续十余年的"小冰河期"灾害!据《明实录》记载,崇祯朝有8年出现"人相食"记录。 当清军打着"为崇祯复仇"旗号入关时,饱受流寇与饥荒摧残的北方士绅,将满洲贵族视为恢复秩序的救命稻草。 保定巡抚徐标曾哀叹:"臣所过州县,皆城郭墟、人烟绝",这种绝望成为北方归顺的心理基础。

明朝的南方:经济基础决定抵抗满清的意志! 长江流域此时正经历资本主义萌芽的黄金期,根据《苏州府志》记载:苏州的丝织业工人就达数万。 当清廷强推"剃发令"触及汉文化底线,又实施"投充法"威胁新兴工商业者利益时,江南士绅与市民阶层形成了罕见的抗清同盟。 江阴八十一日、嘉定三屠等惨剧,本质是新兴经济形态与满洲旧制的碰撞。

清初"圈地令"在北方侵占荒芜农田,而在南方直接破坏精耕细作的圩田体系。 更致命的是,南方书院数量占明末总数的72%(《中国教育制度通史》),深厚的儒学传统使"华夷之辨"成为抵抗的精神武器。

当北方降将洪承畴和范文程劝降江南文臣武将时,遭遇的正是这种文化自尊的激烈反弹。 最终为清朝奠定统治基础的,恰恰是明朝的降臣:范文程、宁完我、洪承畴、吴三桂、东林党钱谦益等等降臣,他们出谋划策帮助满清入主中原。

评论列表