李克农一身长衫、头戴礼帽、提着公文包刚踏进家门,女儿一看他那身打扮,吓得大叫:“爷爷!讨债的又来了!”

屋里顿时一阵慌乱,这个突然回来的“陌生人”,就是多年音讯全无的李克农。

面对重逢的亲情还未平复,他的父亲李哲卿却劈头问了句:“你现在当了大官了,能不能给家里留点钱?”

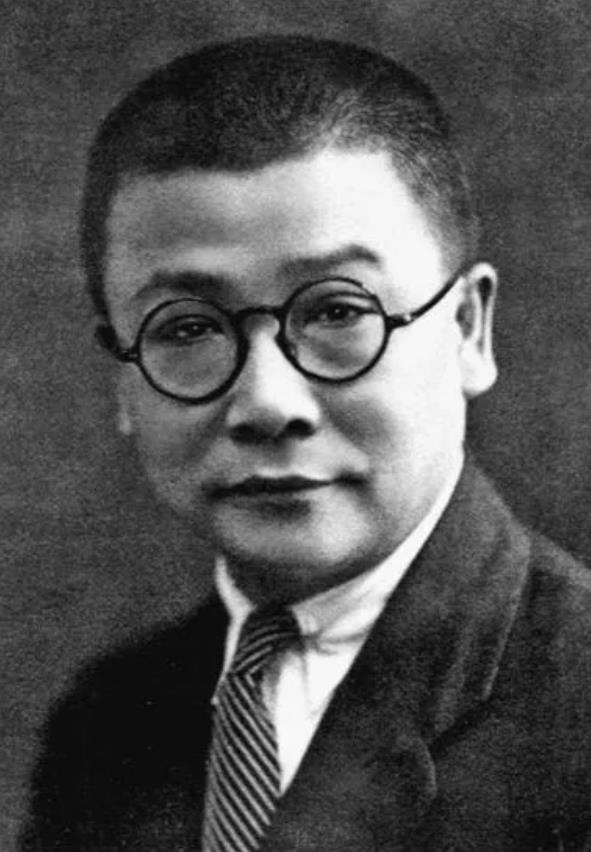

1937年,抗战爆发后,国共合作开始恢复,李克农此时在中共情报系统中已经是个重要人物,负责南方多个秘密联络点的工作。

当时他正好路过安徽芜湖老家,想着这么多年没回过一次家,便匆匆抽空探一探亲,但这趟“探亲”,对他来说,比在敌人眼皮底下传送情报还要紧张。

家门口,他敲门许久才有人应,门一开,一个小女孩探头张望,看到一个穿着讲究、胡子整齐、手里还提着包的男人,吓得转身就跑。

李克农心里一震,那是自己亲生女儿,但他这几年在外身份保密,不能通信、不能露面,孩子自然不认识他。

他赶紧喊:“爸,是我啊,是克农!”这才把家里人从屋里惊动出来。

几十年的旧宅子早已破败不堪,屋顶漏雨,墙角堆着柴火和破衣服,赵瑛站在门口,衣服洗得泛白,眼神里既有惊讶也有委屈。

她曾是李克农的同志、伴侣,在他失联的那些年,独自带着几个孩子艰难生活,有时连饭都吃不上。

饭桌上,几口简单的菜,一碗稀粥,一盘酱菜。

李哲卿年纪大了,吃饭前语气不急不慢地说:“你现在是大官了,能不能给家里留点钱?你看看我们这个样子,赵瑛衣服都打着补丁,孩子连双像样的鞋都没有。”

李克农愣住了,他很少在任务之外说话,此刻却不知道该如何开口。

他低下头说:“爸,我身上连一块钱都没有,这包是公家的,车是八路军的,不能乱用。”

这番话让饭桌的气氛一下冷了下来,李哲卿皱着眉头不说话。赵瑛也没吭声,站起身去厨房洗碗。

李克农知道他们心里都不好受,但这是纪律,他不是不想帮,而是不能帮。

共产党在那个时候对干部的要求极其严格,尤其是像他这样搞情报的,一分钱的公款不能挪用。

李克农回家的事,是中共中央南方局批准的,当时陪他一起的是叶剑英。

见这场面尴尬,叶剑英私底下把身上仅有的十几块钱塞给李克农,说:“给你家里买点东西,多少缓解一下。”

李克农接过钱刚准备说话,赵瑛转头看见了,急忙把钱推回去:“这钱怎么能要?你们还要工作,咱不能拿这个。”

叶剑英愣了愣,也没再坚持,赵瑛拿着手帕擦了擦眼角,说:“我们能熬得住,你们要紧的是打日本,家里的事我顶着。”

说起赵瑛,这个女人才是真正的坚强,李克农在白区活动期间,曾几次被捕,还一度被误认为叛变。

那个时候消息不通,赵瑛带着孩子躲来躲去,被赶出房子,只能靠在私塾里教书维持生活。

有一次,她为了给李克农转移一份重要资料,藏在菜市场里整整一个月,白天当小贩,晚上睡在摊位后头。

再后来,李克农调到延安,赵瑛也去了,可即便到了根据地,她也没能轻松下来。

那会儿延安物资紧张,她既要做机要工作,还要一边管孩子一边洗衣做饭。

两个孩子发烧,她抱着去找医生,回头还得交文件、打电报,整天没得休息,别人说她苦,她只说:“总比在外头挨打强。”

1949年以后,李克农在外交战线和情报系统中继续担任要职,可无论职位多高,他从没往家里拿过一分钱。

赵瑛带大的几个孩子,读书的、工作的,基本靠国家正常分配。

他们住在普通楼房,穿布鞋、打补丁,是邻居口中的“怪脾气家庭”,因为从来不送礼、不请客、不借人情。

1950年,小儿子李英立结婚,亲戚朋友都来了,李克农一边喝酒一边红着眼圈对赵瑛说:“这几个孩子,都是你一个人带大的,我没尽一天父亲的责任。”

赵瑛听了没回话,只把他手里的酒杯倒满,她心里明白,这不是李克农一个人的错,那是整个时代决定的。

他们选择了走这条路,就注定了很多家庭团聚、柴米油盐的日子要靠牺牲来换。

后来李克农病重,住进医院,临终前,他特意把子女叫到床前,说:“我没什么财产,只有这一万元,是我这些年积下来的,今后你们谁也不能动,要上交给组织。”

1962年,他去世,子女们如他所愿,把那笔钱原封不动交回组织,几十年后,李克农被追认为“红色特工之王”,但他的子女从没因为父亲的身份得到特殊对待。

甚至有人问他们:“你爸当那么大官,怎么你们家这么清贫?”

他们的回答总是一样:“我们爸的包是公家的,但他的心是给人民的。”

在那个动荡的年代,像李克农这样的家庭还有很多,他们没有豪言壮语,只用一件件小事撑起一个国家的骨头。

这段李克农回乡探亲的小插曲,说到底,就是一场家庭与信仰的碰撞。

父亲要钱,是想救救这个快垮掉的家;儿子不给,是为了守住他坚持的规矩。

矛盾是真实的,痛苦也是,但正是这些挣扎,构成了革命年代最有血有肉的底色。