【法国人开始抵制可口可乐和麦当劳】

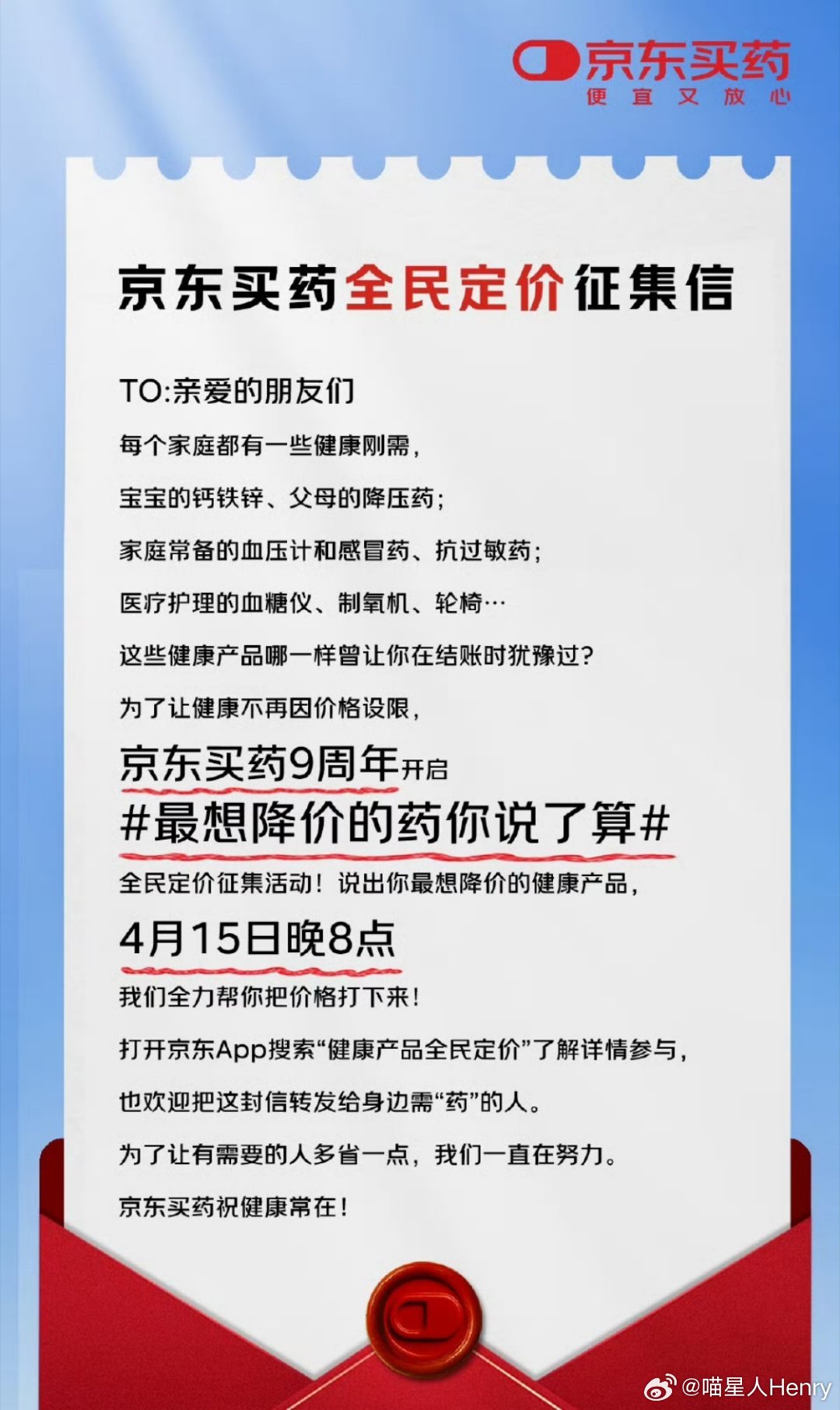

最想降价的药你说了算

[心][心][心]当健康成为奢侈品:那些我们渴望"平价"的生命守护者

站在药店明亮的玻璃柜台前,我攥着父亲的处方单反复核对价格。治疗慢性甲亢的诊断书,每盒药都是自费,这对于每天都要服用的药物而言,像一根无形的绳索勒在工薪家庭的脖颈上,而且一个月就得检查一次,检查费都是好几百。这并非特例,在这个全民健康意识觉醒的时代,我们正经历着生命需求与消费能力之间的剧烈撕扯。

💊:悬在慢性病患者头顶的达摩克利斯之剑

慢性病药物构筑的“用药长城”正在压垮无数家庭。糖尿病患者的胰岛素笔芯、高血压患者的 ARB 类降压药、哮喘患者的吸入制剂,这些装在彩色药盒里的生存必需品,标价牌上的数字往往比黄金更令人窒息。某三甲医院门诊数据显示,慢性病患者年均药费支出占家庭可支配收入的34%,这个比例在农村地区更是攀升至58%。

我亲眼见证邻居王阿姨在格列美脲片和格列齐特缓释片之间的艰难抉择,前者每片贵0.8元但副作用更小,后者经济却可能加重肾脏负担。这种把生命放在天平上称量的痛苦,不该是现代文明社会的常态。

[心][心][心]健康产品价格问题引发社会关注

保健品:精致包装下的健康焦虑税写字楼电梯间循环播放的保健品广告,精准击打着都市人的健康焦虑。398元的叶黄素软糖宣称能拯救“屏幕眼”,688元的胶原蛋白饮标榜冻龄奇迹,这些装在鎏金礼盒里的希望,定价策略远比成分表更讲究。某跨境电商平台数据显示,进口保健品毛利率普遍超过300%,其中包装与营销成本占比高达45%。

朋友小美梳妆台上的“月光宝盒”令人唏嘘:褪黑素、葡萄籽、益生菌…每月2000元的保健品开支换来的,不过是体检报告上依然飘红的异常指标。当保健沦为符号消费,我们是否在支付着双重代价?

[心][心][心]医疗器械:家庭健康管理的隐形门槛

家用医疗器械市场正上演着冰火两重天的荒诞剧。售价过万的睡眠呼吸机与成本不足千元的雾化器共享货架,血糖试纸的持续消费属性让糖尿病患者沦为“耗材奴。某医疗器械展销会上,经销商私下透露:动态血糖监测仪的传感器成本仅80元,终端售价却高达480元。

表姐为自闭症儿子购置的认知训练设备让我震撼——巴掌大的智能终端标价2.3万元,相当于她五个月的工资。当科技赋能健康成为阶级特权,那些闪烁的 LED 指示灯照见的,是医疗资源分配更深的裂痕。

不死的癌症“白癜风”不仅价格昂贵,还无药可医,不知道什么时候,那些成千上万的普通人才能堂堂正正的走在大街上[泪][泪]

在健康中国2030的蓝图下,我们期待看见更多破局之举:带量采购的“灵魂砍价”应向罕见病药物延伸,保健品行业需要刮骨疗毒式的价格重构,医疗器械领域呼唤“技术普惠”的价值回归。

当某个清晨,慢性病患者不再为药费放弃早餐,父母能从容地为孩子选购康复设备,白领不必透支信用卡购买“心理安慰剂”,那才是健康消费本该有的模样。毕竟,生命权的平等,应该从价格标签的平等开始。