当代旅人的镜头不再只追逐远方,而是聚焦于出发与抵达的瞬间。重庆东站的鎏金穹顶与晚霞共舞,郑州东站的站台长廊化身光影画廊,这些刷屏的影像背后,是交通枢纽向文化客厅的华丽转身。在众多车站中,四座标杆建筑(菏泽站、昆明站、昆明南站、厦门北站)以其独特的设计哲学,谱写着中国高铁站的"建筑狂想曲"。

作为京九与新石铁路的黄金交汇点,这座始建于1978年的枢纽历经三次蜕变,最终在2014年完成华丽转身。设计师以"修旧如旧"的匠心,将鲁西南大地的浑厚气质注入14813平方米的空间。米黄石材的立面与城市天际线温柔对话,既延续着老站的记忆脉络,又用现代工艺讲述着"四省通衢"的新故事。在这里,每块地砖都镌刻着从孔孟故里到现代都市的文化年轮。

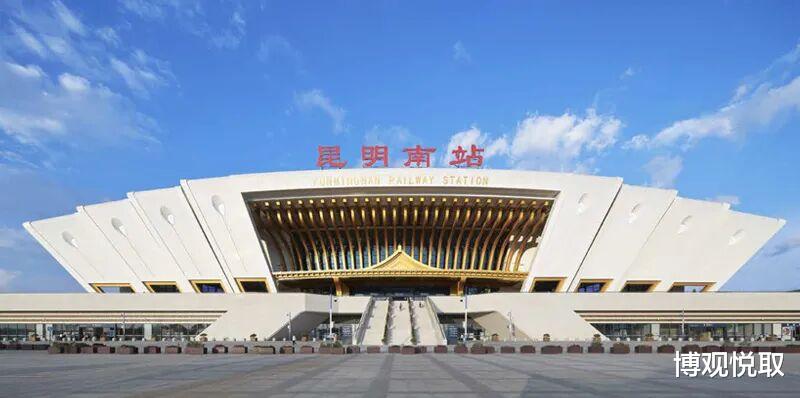

这座20万平方米的"钢铁孔雀"振翅于龙潭山麓,八组扇形钢结构在高原阳光下流转着七彩光晕。设计师巧妙将26个民族的图腾密码编入建筑肌理:坡顶的木构架唤起吊脚楼记忆,幕墙上的民族纹样如跳动的音符。当旅客穿行于这座"一带一路"的立体沙盘时,能清晰听见云南向世界发出的开放强音。

1970年诞生的"春城老友"在2005年换上傣家新装。六万平方米的站房化身巨型竹楼,斜屋面划出优美的文化抛物线,玻璃幕墙则让传统民居与现代车站完成量子纠缠。那些镌刻在檐角瓦当间的记忆符号,既是老昆明人的乡愁解码器,更是面向东南亚的文明之窗。

十万吨钢结构在集美湾畔舞出"燕尾"弧线,两万平无柱空间演绎着力学与美学的二重奏。设计师用空间桁架复刻闽南古厝的飞檐翘角,让候车大厅成为会呼吸的文化装置。当台风掠过这双"钢铁翅膀",人们看见的是侨乡人"爱拼会赢"的精神图腾。

从黄河之滨到云岭之南,这些车站正在重写"中国速度"的定义。它们不仅是交通节点,更是立体的地方志、流动的博物馆。当旅人用指尖触摸站厅的纹理时,实际上正在解码一座城市的文明基因。下次启程前,请允许建筑为你朗诵这首关于城市记忆的散文诗。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络/国家铁路集团