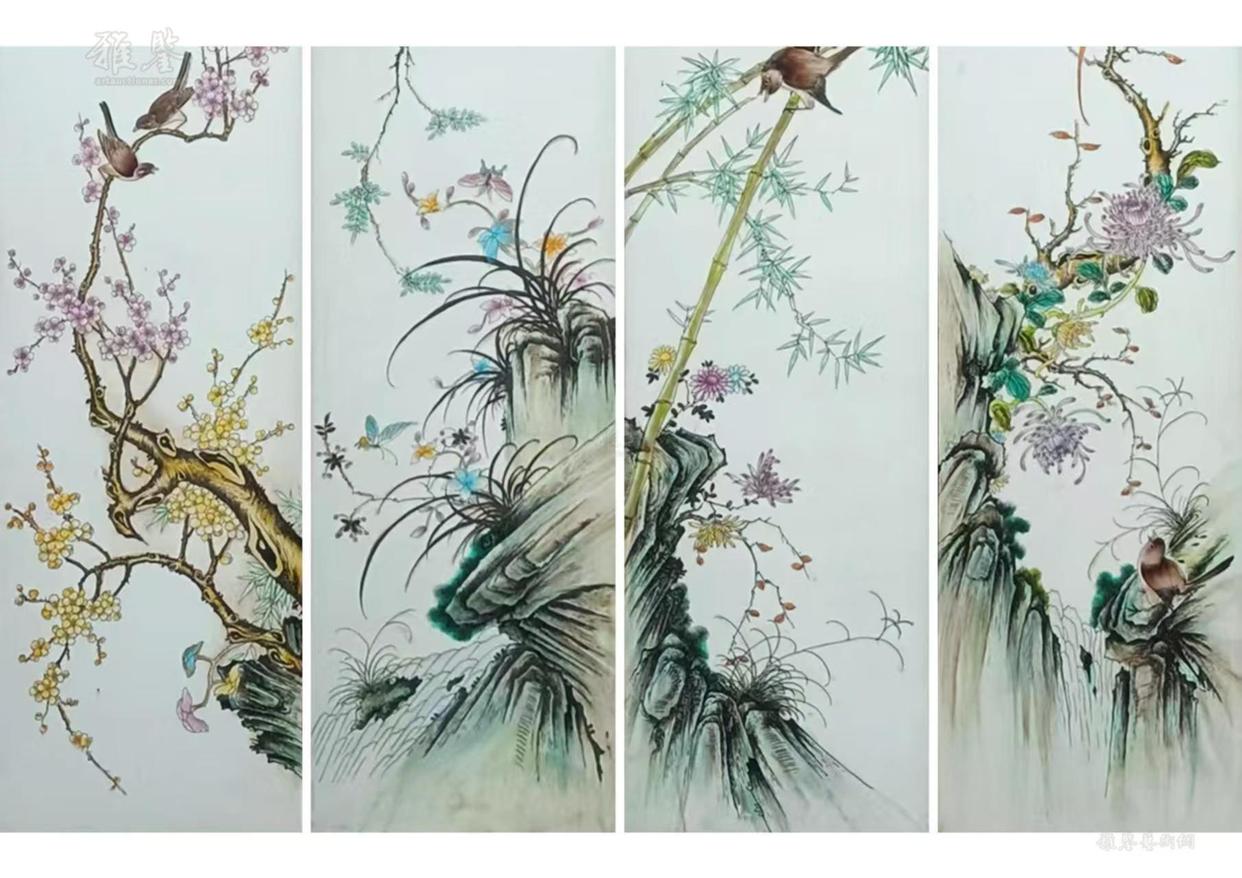

在中国陶瓷艺术的长河中,瓷板画以“瓷为纸、釉为墨”的独特语言,成为衔接传统书画与陶瓷工艺的艺术桥梁。当目光聚焦于刘雨岑的这套梅兰竹菊瓷板画时,四幅屏风中流转的不仅是釉彩的明丽与笔墨的清逸,更是一位陶瓷艺术家对“君子之德”的深情诠释,对工艺边界的勇敢突破,以及对文人精神的当代重构。

一、匠艺渊源:刘雨岑与“珠山八友”的时代坐标

刘雨岑(1904—1969),原名“玉成”,后改“雨岑”,安徽太平人,是民国时期“珠山八友”(景德镇瓷艺革新团体)的核心成员之一。他生于陶瓷世家,自幼受瓷艺熏陶,早年师从潘匋宇学习绘瓷技法,后在“浅绛彩”“粉彩”的基础上独创“水点桃花”技法,将中国花鸟画的笔墨意趣与陶瓷釉上彩工艺完美融合,开创了瓷绘艺术的新范式。

“珠山八友”的崛起,恰处于中国陶瓷艺术“从宫廷御制到民间革新”的转型期。晚清以降,官窑衰落,民间瓷艺家在景德镇珠山一带集结,试图以“文人画入瓷”的方式打破工艺与艺术的壁垒。刘雨岑作为这一群体的代表,既深研传统书画的笔墨精神(其花鸟画取法恽南田、华新罗,追求“没骨法”的清透与“写意法”的灵动),又精通陶瓷施釉、烧成的工艺细节,最终实现了“以瓷载画,以画润瓷”的艺术突破。

二、工艺解构:釉上彩里的笔墨新生

这套梅兰竹菊瓷板画的工艺价值,在于刘雨岑对“粉彩瓷绘”的创造性发展,将传统书画的“笔情墨趣”转化为“釉色语言”。

(一)“水点桃花”技法的延伸应用

刘雨岑独创的“水点桃花”技法,核心在于“以料代墨,以水晕色”:先以含色料的笔锋在瓷胎上点出花形,再以清水笔晕染,使色料自然渗透、渐变,模拟出桃花花瓣的层次与通透感。在这套瓷板画中,这一技法被拓展至梅、兰、竹、菊的表现:

• 梅瓣的粉白渐变、兰叶的清透晕染、竹叶的深浅层次、菊瓣的叠压质感,皆通过“水点”技法实现,让釉色拥有了水墨晕章的灵动。

• 尤为精妙的是,色料在高温烧成后形成的“玻璃质感”,与水墨在宣纸上的“纸质晕散”形成互文——釉面的光泽让花色更显明丽,而笔墨的意趣又让釉彩超越“工艺装饰”,成为真正的“瓷上绘画”。

(二)瓷板作为“画布”的材质突破

瓷板相较于卷轴、册页,具有“平整、坚硬、易保存”的特性,但也因“釉面光滑、吸水性弱”给绘画带来挑战。刘雨岑通过以下方式化解材质限制:

• 胎体处理:先在瓷板上施一层薄釉,经低温素烧形成“半熟胎”,既保证釉面的光滑度,又赋予其一定的“吸水性”,使色料能在釉面形成类似宣纸的晕染效果。

• 工具改造:采用狼毫、羊毫等软毫笔,配合特制的釉上彩料(如“雪白”“玻璃白”等),调整色料的浓度与水分,让笔触的“提按顿挫”在釉面得以精准呈现。

(三)烧成工艺的精准控制

釉上彩的烧成温度通常在700℃—800℃之间,温度过高会导致色料流淌、晕散失控;温度过低则色料无法充分熔融,失去光泽。刘雨岑对窑火的控制达到了“毫厘不差”的境界:

• 每块瓷板的色料厚度、水分含量都经过精确测算,确保烧成后色彩鲜艳、釉面平整。

• 不同色料的“熔点”差异被巧妙利用,例如表现梅枝的赭石色料与表现花瓣的粉白色料,通过调整施料顺序与烧成曲线,实现“同窑异效”的丰富层次。

三、意象重构:君子四德的瓷上演绎

梅、兰、竹、菊向有“花中四君子”之称,是中国文人画永恒的母题。刘雨岑的创作并非对传统图式的简单复制,而是注入了个人对“君子之德”的当代理解。

(一)梅:傲骨凌霜的生命礼赞

左侧瓷板的“梅”,老干虬曲如铁,新枝旁逸斜出,粉白、嫩黄的梅瓣点缀其间,两只雀鸟立于枝桠——

• 老干以浓墨色料勾勒,再以赭石晕染,模拟出树皮的粗糙质感,彰显“老而弥坚”的傲骨;

• 梅瓣的“水点”技法让花色清新脱俗,打破了传统“墨梅”的单调,赋予梅花“冷艳中见生机”的意涵;

• 雀鸟的加入(动态的停驻、回望),让静态的梅枝拥有了“生命互动”,暗喻君子虽孤高却不孤冷,在凌霜中仍怀生机。

(二)兰:空谷幽兰的清逸人格

第二幅“兰”,以山石为依托,兰叶疏朗、兰花幽淡,蝶影翩跹于旁——

• 兰叶的线条借鉴了书法中的“兰草笔”,中锋行笔,柔韧有力,表现出兰叶“披拂有致”的姿态;

• 兰花以浅紫、粉白晕染,隐于石隙之间,契合“芝兰生于深林,不以无人而不芳”的君子品格;

• 蝶影的轻佻与兰的静穆形成对比,凸显“幽居而自适”的清逸,暗示君子不求闻达、自得其乐的精神境界。

(三)竹:中通外直的气节象征

第三幅“竹”,新竹挺拔,老竹苍劲,竹叶疏密有致,小花点缀竹间——

• 竹干以“双勾法”勾勒轮廓,再以淡绿晕染,表现出竹皮的光滑与坚韧;

• 竹叶的“个字法”“介字法”完全移植自传统竹画,却通过釉色的明丽让竹叶更显青翠欲滴;

竹的“中空”结构虽未直接画出,却通过竹干的挺拔与竹叶的向上之势,传递出“中通外直,不蔓不枝”的气节,隐喻君子处世的正直与坦荡。

(四)菊:傲霜独立的隐逸情怀

右侧瓷板的“菊”,菊花簇生于崖畔,一只雀鸟静立于石,瀑布隐现于后——

• 菊瓣的叠压层次通过“水点”技法的多层晕染实现,深浅紫色的渐变让菊花拥有“秋容淡冶”的美感;

• 崖石的皴法借鉴了山水画的“斧劈皴”,以浓墨色料勾勒纹理,再以淡绿晕染,表现出岩石的坚硬与苍古;

• 瀑布的留白与雀鸟的静立,营造出“山空人寂”的隐逸氛围,呼应菊花“宁可抱香枝上老,不随黄叶舞秋风”的孤傲,诠释君子不随波逐流的坚守。

四、精神寻踪:从文人画到瓷绘的价值转译

这套瓷板画的深层价值,在于刘雨岑将“文人画精神”注入陶瓷工艺,完成了一次“艺术跨界”的精神转译。

(一)“诗书画印”的瓷上整合

传统文人画强调“诗书画印”的综合表达,刘雨岑在瓷板画中践行了这一理念:

• “画”:如前文所述,笔墨意趣的瓷上转化;

• “书”:虽未在图中直接题款(或因画面布局省略),但梅枝、兰叶、竹叶、菊瓣的线条皆源自书法笔意,竹干的挺拔如篆书的刚劲,兰叶的飘逸如行书的流转;

• “诗”:画面的意境暗合咏梅、兰、竹、菊的古典诗词,如梅的“疏影横斜水清浅”,兰的“空谷有佳人”,竹的“千磨万击还坚劲”,菊的“采菊东篱下”;

• “印”:瓷板的落款与印章虽未展示,但其创作本身便是对“文人瓷绘”印章文化的延续(刘雨岑的作品常钤“雨岑”“玉成”等印)。

(二)工艺与艺术的边界消融

在刘雨岑之前,“瓷绘”多被视为“工艺装饰”,而“绘画”则是文人的专属领域。这套梅兰竹菊瓷板画打破了这一边界:

• 它不再是“附属于瓷器的装饰”,而是以“瓷板”为画布的独立绘画作品;

• 釉色的工艺特性(如光泽、硬度、耐久性)非但没有限制艺术表达,反而成为强化视觉效果的独特媒介——梅的冷艳、兰的清逸、竹的青翠、菊的淡紫,在釉面的折射下更具生命力。

(三)传统精神的当代活化

20世纪上半叶,中国社会经历着剧烈的现代化转型,传统文化面临前所未有的冲击。刘雨岑的瓷板画以“君子四德”为内核,实则是对传统精神的坚守与活化:

• 梅的傲骨对应着动荡时局中文人的气节;

• 兰的清逸映射着对精神家园的向往;

• 竹的气节象征着对正直人格的追求;

• 菊的隐逸暗含着对世俗功利的超越。

这套作品因此超越了“工艺制品”的范畴,成为一个时代文人精神的“物质载体”,让“君子之德”在釉色丹青中获得了新的生命。

三千字的篇幅,难以穷尽这套梅兰竹菊瓷板画的所有价值维度。它是工艺的奇迹,是艺术的杰作,更是精神的镜像——釉层里凝固的不仅是刘雨岑的创作智慧,更是无数观者与“君子之德”的对话记忆。

当我们在当代展厅中凝视这四幅瓷板时,实则是在参与一场跨越时空的对话:刘雨岑以釉色为媒介,将传统文人的精神密码传递给现代观众;而我们则通过对画面的解读,让“梅兰竹菊”的君子意象在新的时代语境中持续生长。这或许正是陶瓷艺术的永恒魅力——它不仅保存了工艺的温度,更承载着文明的记忆,等待着每一个愿意聆听的人,去解开釉色深处的精神密码。

评论列表