在中国民间信仰里,观音、普贤、地藏、文殊四大菩萨的名号几乎无人不晓。

从江南水乡的渔船头,到西北高原的庙宇前,从孩童手中的香火,到老人床头的念珠,四大菩萨的信仰早已融入中国人的血脉。

但若问“该拜哪位”,倒不如先聊聊:

这四位菩萨究竟如何从印度佛经中的抽象概念,变成中国人生活中有血有肉的精神寄托?

观音菩萨的“本土化”堪称佛教中国化的经典案例。

最初传入中土时,观音的形象是浓眉大眼的西域胡僧,骑白象、持法器,带着异域的神秘感。

但到了江南,渔民们发现:这位菩萨的“神通”刚好能解决他们的生死难题,

海上风浪、暗礁、迷航,每一项都可能致命。

于是,观音逐渐“变身”:她成了手持净瓶杨柳的“南海观音”,既能平息风浪,又能为遇险者指引方向。

浙江普陀山的传说最能说明这种转变。

唐代新罗国僧人慧锷在海上遇险,危急时刻见观音显灵,指引他登上普陀山。

此后,这座东海小岛成了观音的“道场”,渔民们出海前必来烧香,甚至将船头雕成观音像,祈求平安。

这种信仰深入到生活细节:江南人家若生女儿,常取名“观音娣”“莲娣”,寄托“观音送子”的期盼;老人临终前,家人会念《观音经》,求菩萨接引往生净土。

现代人拜观音,未必信神迹,但求的是一份心理安慰。职场压力、家庭矛盾、健康焦虑……

这些现代人的“苦海”,与古代渔民面对的风浪何其相似?

观音的“慈悲”在此刻,更像是一种精神疗愈,

她告诉我们:再难的事,总有人愿意倾听、愿意帮忙。

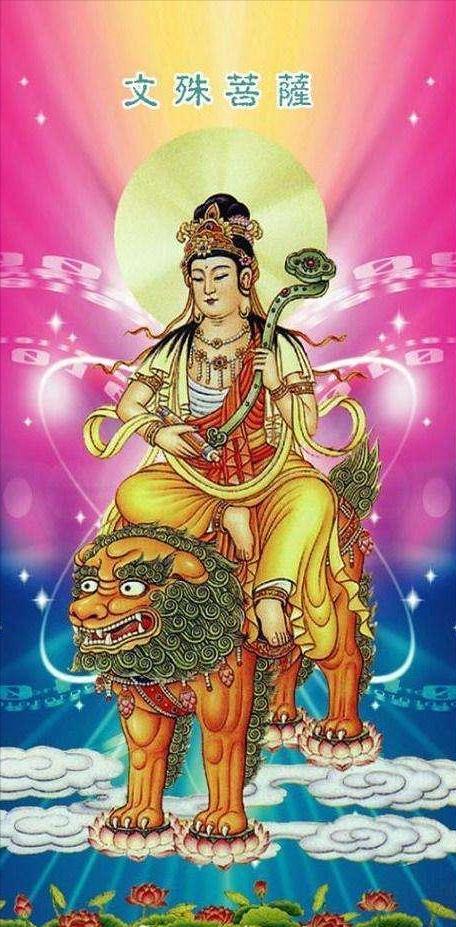

文殊菩萨的“人设”是“大智”,但他的“智慧”在中国落地时,却多了几分烟火气。

五台山作为文殊道场,从北魏时期就是佛教圣地,但真正让它成为“智慧象征”的,是唐宋以来文人墨客的推崇。

唐代诗人白居易曾写:“五台山上白云深,菩萨低眉度众生。”

他笔下的文殊,不仅是佛经中的菩萨,更是文人心中的精神导师。

到了宋代,科举制度成熟,五台山逐渐成了“考试护法”的象征。

考生们赴考前,会去五台山求文殊菩萨“开智慧”,甚至有人将文殊的坐骑青狮画在扇面上,寓意“狮(师)保成功”。

这种信仰延续至今。

每年高考前,五台山的香火格外旺盛,家长们带着孩子来烧香,求菩萨“保佑考个好成绩”。

表面看是迷信,实则是中国人对教育的重视,

文殊的“智慧”,在此刻成了对知识的敬畏、对未来的期许。

毕竟,谁不希望自己的孩子能像文殊手中的慧剑一样,斩断迷茫,看清前路?

普贤菩萨的“十大行愿”是佛教修行的经典,

但在中国民间,他的形象更像一位“行动派导师”。

峨眉山的普贤像常骑六牙白象,象征“愿行广大”,

光有愿望不够,还得付诸行动。这种理念与中国人“实干”的传统不谋而合。

比如,明清时期,商人去峨眉山求普贤,不是求发财,而是求“做事顺利、不遇小人”;

农民求的是“风调雨顺、庄稼丰收”。

普贤的“行愿”,在此刻成了对努力生活的肯定——只要你肯行动,菩萨会帮你扫清障碍。

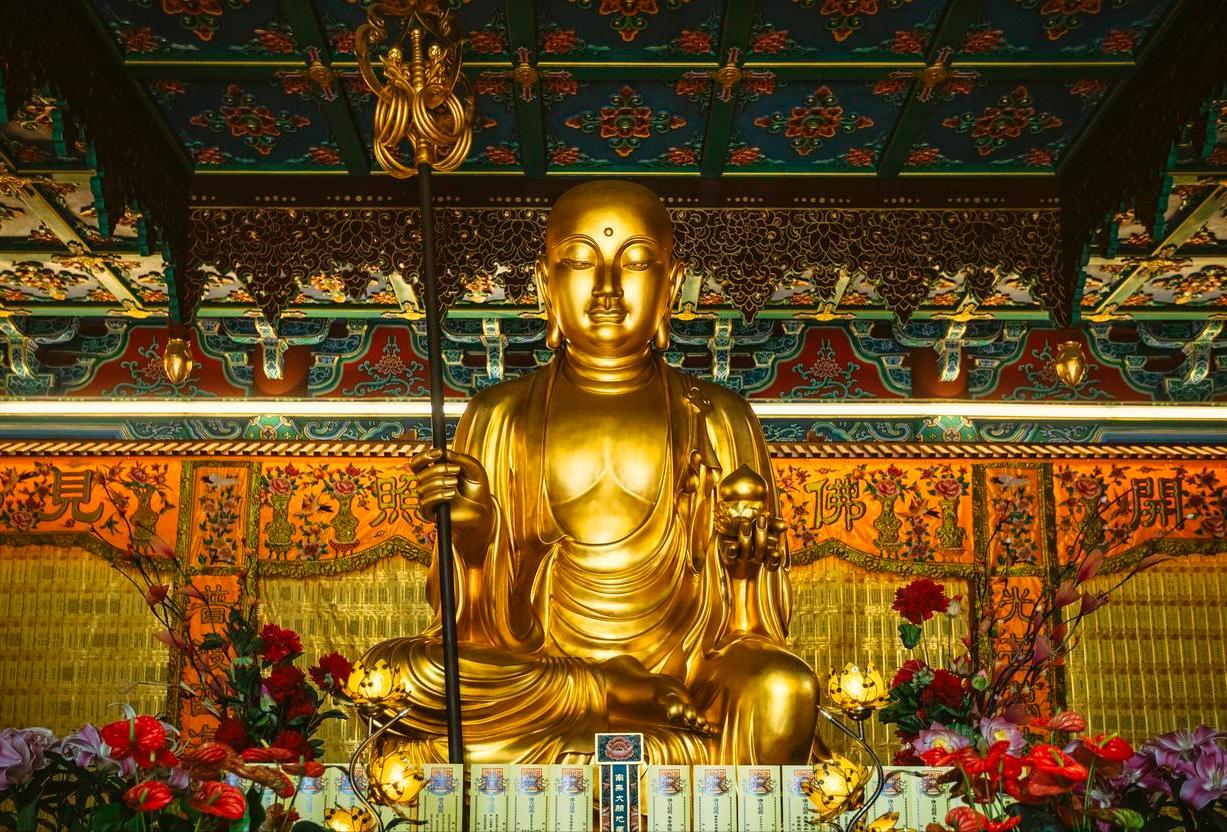

他发愿“地狱不空,誓不成佛”,专门救度地狱众生。

这种“牺牲自我、普度众生”的精神,在中国民间被解读为“孝道”的极致,

地藏曾为救母深入地狱,最终立下宏愿。

因此,地藏信仰在民间常与“超度亡灵”相关。清明扫墓、中元节祭祖时,

人们会念《地藏经》,求菩萨保佑祖先脱离苦海。

这种信仰背后,是中国人对“生死轮回”的敬畏,

对“孝道”的坚守,哪怕亲人已逝,也要尽一份心,求一份安。

四大菩萨的信仰,本质是中国人“实用理性”的体现。

我们拜观音,求的是平安;

拜文殊,求的是智慧;

拜普贤,求的是行动的力量;

拜地藏,求的是心灵的安宁。

没有绝对的“该拜谁”,只有“此刻你最需要什么”。

现代人常说“信仰自由”,但四大菩萨的流行,恰恰说明:

真正的信仰,从不是盲目崇拜,而是对美好生活的向往。

观音的慈悲、文殊的智慧、普贤的行动、地藏的孝道,这些品质,何尝不是中国人千百年来追求的精神境界?

所以,下次去寺庙,不必纠结“该拜哪位”。

抬头看看菩萨的像,低头想想自己的心,

你此刻最需要的,或许就是菩萨想给你的答案。

评论列表