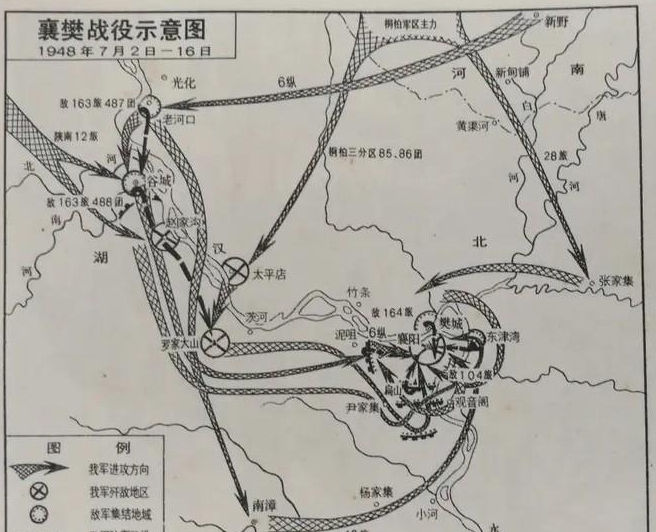

1948年襄樊战役,刘伯承下令要活捉康泽,毛主席下令活捉康泽。 在抗日战争和解放战争时期,康泽这个名字让无数中国人咬牙切齿。他是国民党中央调查统计局的二号人物,仅次于戴笠,长期担任国民党特务机构的重要头目。 1927年至1937年间,康泽在上海和江浙一带大肆搜捕共产党员和进步人士,制造了多起震惊全国的特务案件。他还组织特务渗透共产党内部,造成了大量革命同志的牺牲。 抗战爆发后,康泽不仅没有投入抗日,反而继续镇压抗日力量,与日本特务机关勾结。他制定了"曲线救国"政策,主张与日本谈判,实质是投降媚日。 1948年,康泽被派往襄樊坐镇,担任国民党中原绥靖公署副主任。他在襄樊一面继续进行特务活动,一面负责指挥防务工作。 毛主席和刘伯承下令要活捉康泽,既是要揭露国民党特务系统的罪行,也是要打击国民党军队的士气。抓获康泽将在政治和军事上都产生重大影响。 在这一时期,国民党在长江以北的军事防御体系主要依托汉江一线。白崇禧将襄樊作为重要的防御支撑点,部署了大量兵力。 襄樊地处汉江与唐白河交汇处,三面临水一面靠山,是天然的军事要塞。国民党军队在这里修建了大量碉堡工事,配备重型火力,防御力量相当强大。 从地理位置看,如果解放军能够攻下襄樊,就等于打通了通往武汉的通道。这对于解放军向长江以南推进具有重大意义。 1948年夏天,解放军已经在华北和华东战场取得重大胜利。中原野战军也在不断壮大,具备了发起大规模战役的能力。 刘邓大军南下后,中原野战军部署在桐柏山区域,与白崇禧的部队形成对峙态势。此时发起襄樊战役,既能打击敌军有生力量,又能扩大战果。 从战略态势看,攻打襄樊还能配合华东野战军在豫东的作战行动。如果能够攻下襄樊,就能彻底打破国民党在中原地区的防御体系。 在这样的背景下,1948年7月,中原野战军开始对襄樊发起进攻。 攻打襄樊的主要力量是中野第六纵队,这支部队在解放战争中屡立战功。六纵在指挥员王近山的带领下,成为中原野战军的一支王牌劲旅,战斗力甚至超过了一些老牌部队。 为了确保战役胜利,刘伯承还调集了桐柏军区二十八旅和陕南军区十二旅参战。这两支部队虽然是地方部队,但都是经历过多年战火考验的老部队,作战经验丰富。 刘伯承和邓小平指派桐柏军区司令员王宏坤作为襄樊战役的总指挥。王宏坤不仅资历深厚,在指挥艺术上也很有建树,更重要的是他能够协调好各支部队之间的关系。 参战的三支部队各有特点:六纵以强攻善战著称,二十八旅擅长水网地带作战,十二旅则对山地战很有经验。如何发挥这三支部队的优势,成为战役指挥的关键。 王宏坤制定了周密的作战计划,决定采取三路合击的战术。六纵负责主攻西门,十二旅攻打东北方向的制高点,二十八旅则从东南方向发起进攻。 在最初的战斗中,我军付出了不小的代价才攻下真武山等几个高地。这时白崇禧已经派出两个整编师增援襄阳,如果不能速战速决,可能会陷入被动。 面对这种情况,六纵司令员王近山提出了一个大胆的战术主张。他认为可以放弃继续攻打山头,而是集中兵力从西门直接攻城,因为这个方向存在敌军火力的死角。 这个建议遭到了陕南军区司令员刘金轩的反对。刘金轩认为这样打法风险太大,可能会造成部队重大伤亡。 两位将领的分歧反映了传统战法和创新战术之间的碰撞。最终,经过反复研究,王宏坤采纳了王近山的建议,决定改变战术部署。 为了确保新的战术能够顺利实施,王宏坤对部队的位置进行了调整。他把二十八旅调到了水网地带,让六纵集中兵力突击西门,而十二旅则负责牵制敌军其他方向的火力。 这个新的战术安排充分发挥了各支部队的特长,也为后来的胜利奠定了基础。通过指挥官之间的坦诚交流和及时调整战术,襄樊战役的攻势得以顺利推进。 在新的战术部署下,我军攻势如潮,各路部队密切配合,逐步瓦解了敌军的防御体系。这次战术调整的成功,证明了在战争中既要遵循基本原则,也要根据实际情况灵活机动。 在攻克襄樊的过程中,各部队都接到了要活捉康泽的命令。康泽作为国民党特务头子,如果能活捉归案,不仅能瓦解敌军的情报系统,更能打击国民党的统治威信。 1948年7月16日,经过激烈战斗,解放军终于突破了襄阳城防。面对解放军的猛烈攻势,康泽的警卫部队节节败退,最终被围困在司令部内。 在攻占敌军司令部的战斗中,陕南军区十二旅和六纵的部队都表现出色。这场战斗的胜利,标志着襄樊战役取得了决定性的突破。 活捉康泽的战果引发了参战部队之间的功劳之争。这种情况在战争年代并不罕见,但关键是要及时化解矛盾,维护部队团结。 最终在王宏坤的协调下,各部队放下分歧,共同庆祝胜利。这次战役不仅歼敌2.1万人,而且活捉了重要战犯康泽,取得了重大的军事和政治成果。