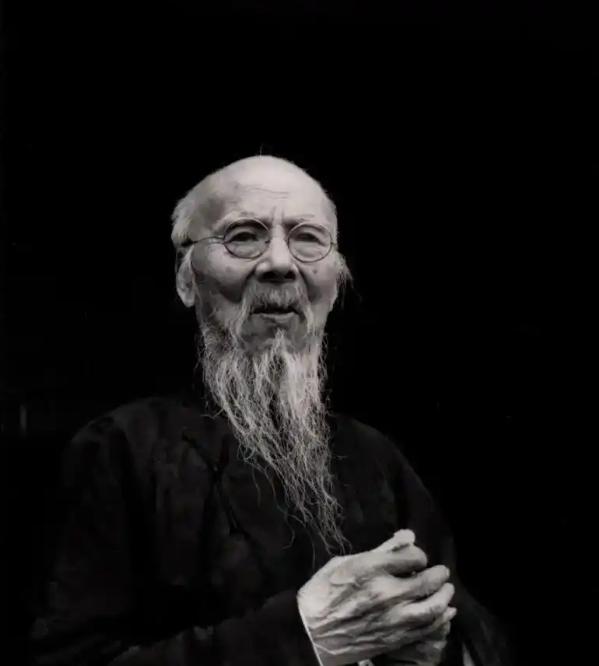

1950年,齐白石硬要毛主席还他一幅画,若不还,他就向主席抢了!主席一听懵了,这画明明是齐老送自己的啊…… 1950年3月,著名民主人士章士钊肩负着一项特殊使命,驱车前往西城区跨车胡同。他的目的地是大画家齐白石的寓所,任务是奉毛主席之命,邀请这位86岁高龄的艺术大师前往中南海作客。 听闻毛主席相邀,齐白石精神为之一振。尽管年事已高,但他依然精神矍铄,欣然应邀。在章士钊的陪同下,齐白石来到了中南海丰泽园。庭院中两株海棠花开得正艳,毛主席和郭沫若早已等候多时。 三人一见如故,品茶赏花,畅谈甚欢。时值午时,毛主席安排了一桌简单的家宴。席间,话题从艺术转到了湖南家乡,气氛愈发融洽。毛主席举杯向齐白石致意:"齐先生原名纯芝,而我本名润之,同音而不同字,我们还都是湖南湘潭人,按照老家的规矩,你比我年龄大,我得尊称你一声老哥哥。" 听到熟悉的乡音,齐白石也颇为感慨:"在千里之外的北京城,能听到一丝乡音真的是缘分。" 酒过三巡,毛主席再次举杯:"这一杯酒,感谢您为我作画。" 齐白石闻言一怔,摸了摸自己的长须,疑惑地问道:"主席,您是不是搞错了,我何时给您作过画?" 毛主席微微一笑,转头吩咐身边的秘书:"田秘书,把我床头的画拿过来。" 不一会儿,秘书捧来一幅全绫装裱的纵幅国画。画上有一棵枝繁叶茂的李子树,五只活泼的小鸟在枝头嬉戏,树下站着一头憨厚的老牛,仰头望着鸟儿,悠然自得。 齐白石仔细一看,大为惊讶。这不正是他平日练手的一幅半成品吗?怎么会出现在毛主席这里?他回想起来,自己一向勤俭节约,绘画的半成品都舍不得丢弃,常常用来包装东西。原来当初给毛主席送印章时,他随手拿了这张"废纸"包裹,没想到竟被毛主席视为珍宝,精心装裱了起来。 想到这里,齐白石如坐针毡,怎能让自己的"废品"被国家领袖珍藏?这有违他一贯对艺术精益求精的态度。他连忙起身说道:"主席,是我疏忽大意让这幅废作流出,您要是喜欢,我回去马上再给您画一幅更好的!" 毛主席却笑着摆手:"无伤大雅,我就喜欢这幅。" 齐白石心急如焚,坚持道:"请主席还我这幅画,再不应允,我可要抢了!"说着,他竟大步走向那幅画,作势要取。 这一举动让在座的人都愣住了,毛主席看着执着的齐白石,眼中闪过一丝惊讶与趣味。一场关于一幅"废品"画作的风波,就此在中南海丰泽园展开了。 眼看齐白石执意要取回那幅"废品",气氛一时有些紧张。就在这时,郭沫若站了起来,挡在了齐白石面前,笑着说道:"齐老啊,您这件墨宝是送给郭沫若的,要想带走,应该问问我。" 齐白石一脸诧异:"送给你的?怎么会?" 郭沫若不慌不忙地指着画面解释:"您看这幅画,树上有五只鸟对吧?'上五',这不正是我的名号'尚武'吗?"他特意加重了"上"和"五"的语气。 齐白石眼睛一亮,恍然大悟:"妙啊!郭老大号确实是'尚武',您这诗人的脑子当真灵活!" 就在这时,毛主席也来了兴致,手一挥说:"且慢!照这么说,画上也有鄙人的名字呢。" 郭沫若和齐白石都感到困惑,不知毛主席何出此言。 毛主席微笑着问道:"请问白老画的是什么树?" "李子树。"齐白石答道。 "画得茂盛吗?" "确实很茂盛。" 毛主席笑着说:"李树画得很茂盛,这不就是'李得胜'吗?" 原来1947年,红军决定撤离延安时,毛主席给自己取了个化名叫"李德胜",谐音"离得胜",寓意"离开延安,取得胜利"。后来红军果然旗开得胜,所以毛主席对这个名字十分喜爱。现在看到画中茂盛的李树,他自然联想到了这段往事。 "还是主席机智。"齐白石连连点头,突然灵机一动:"既然二位与这幅画如此有缘,不如请二位在画上题几个字如何?" 毛主席欣然应允,挥毫写下:"丹青意造本无法。"这是借用苏东坡的诗句"我书意造本无法",含义是说艺术创作的意境是没有边界的。 郭沫若接过笔,略作沉思,随即题写:"画圣胸中常有诗。"这句化用了陆游"此老胸中常有诗"的诗句,与毛主席的题字前后呼应,对仗工整。 待二人题完,齐白石笑着说:"承蒙二位如此夸奖白石,这幅画我可要带回去啦!" 毛主席和郭沫若相视一笑,明白了齐白石的用意。毛主席幽默地说:"我们两个政治家斗不过一位艺术家啊!"三人相视,哈哈大笑起来。 回到家中,齐白石爱不释手地欣赏着这幅带有毛主席和郭沫若题词的画作,感慨万千。这让他想起了与毛主席的初次交往。 1949年新中国成立前夕,齐白石应朋友请求转达信件给毛主席。出乎意料的是,毛主席很快回信表达了敬意,并邀请齐白石参加新政协会议。为表敬意,齐白石精心雕刻了两方印章——"润之印"和"毛泽东印",托人送到中南海。而正是这两方印章的包装纸,引发了今天这段妙趣横生的故事。 几个月后,齐白石精心挑选了两件珍品回赠毛主席:一幅是1941年创作的《鹰》图,一幅是1937年写的撰联"海为龙世界,云是鹤家乡"。