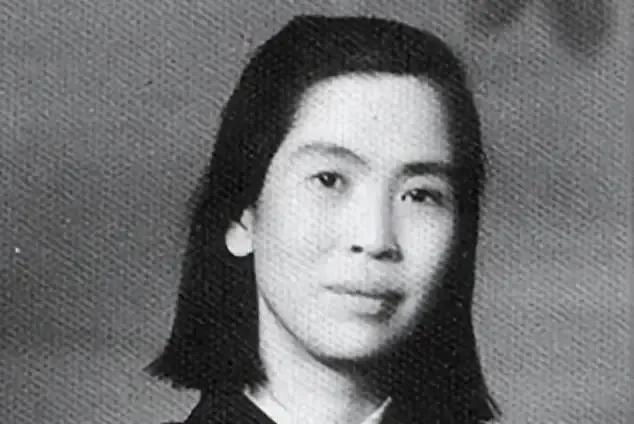

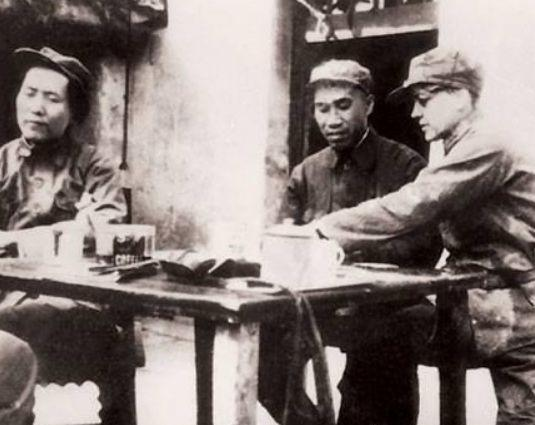

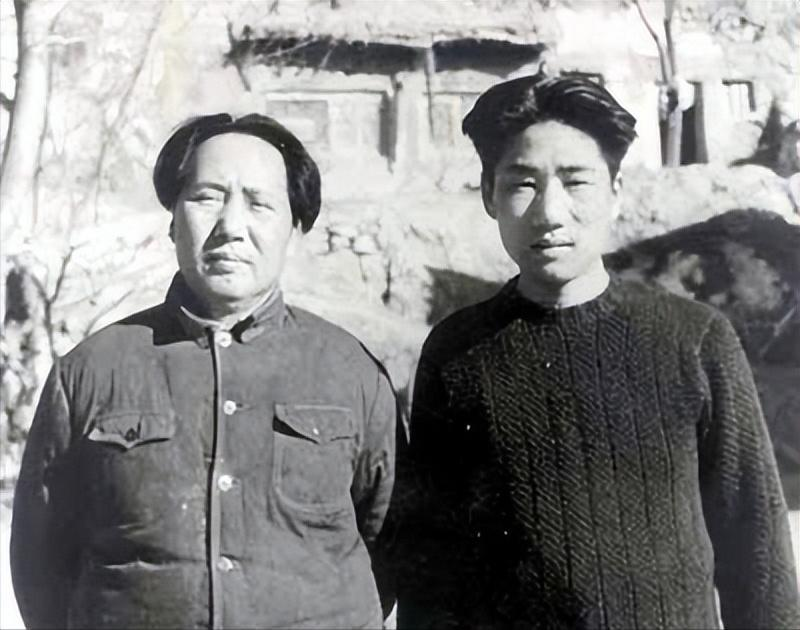

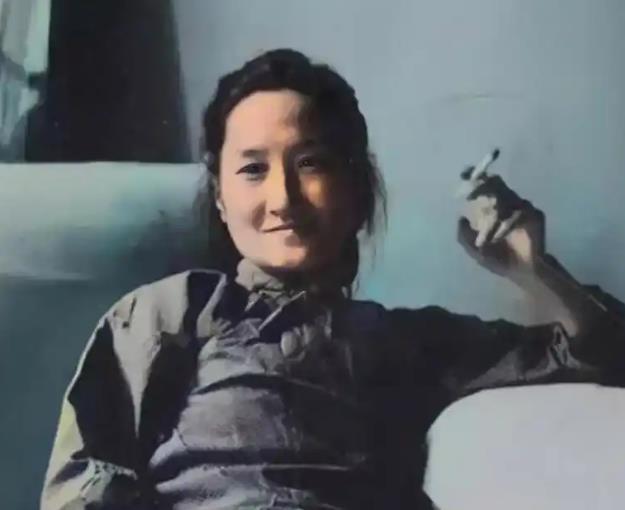

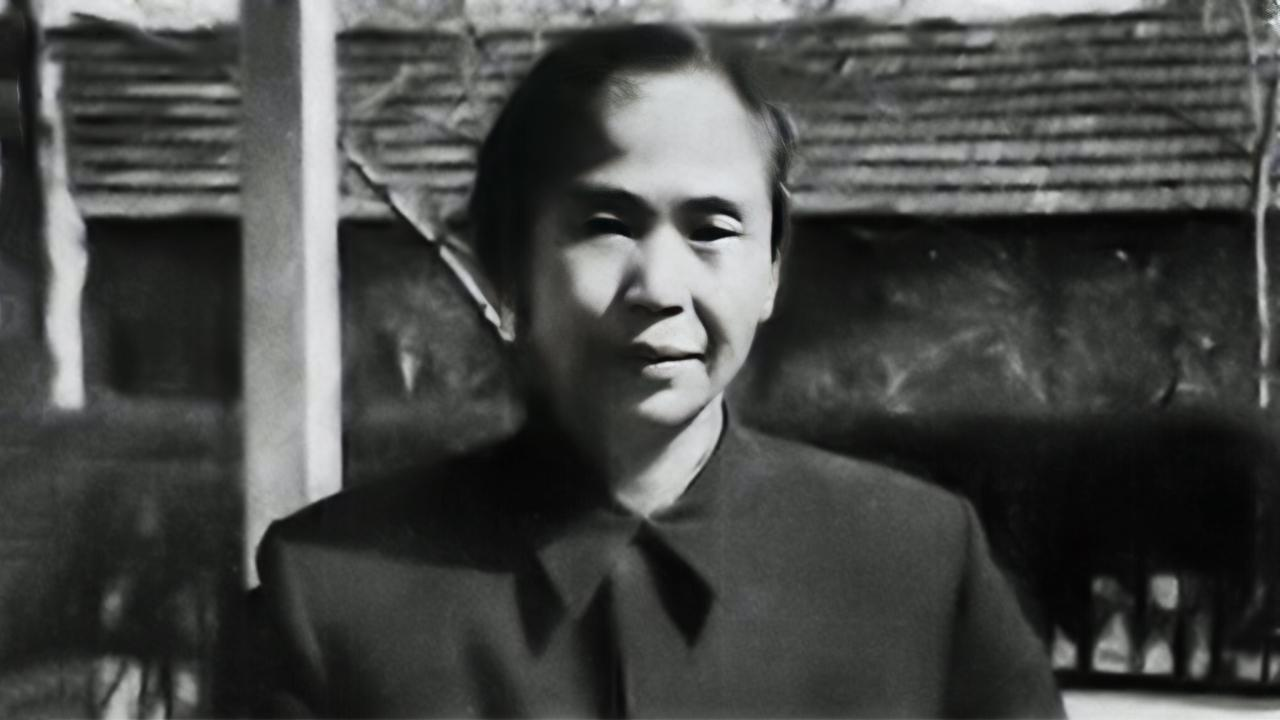

1977年,李敏踏上了前往江西探望"姐姐"毛金花的旅程。当他们在相会的一瞬间,仿佛时间倒流,将两人带回了那个年代。 1977年的春天,江西山区的早晨依然带着料峭的寒意。李敏踏上了这段特殊的寻亲之路,她此行的目的地是江西一个普通的山村,那里住着她素未谋面的姐姐——毛金花,也就是后来人们所熟知的杨月花。这是一次充满历史意义的相会,更是一次特殊年代的姐妹重逢。 时光回溯到上世纪三十年代,那时的中国正处在风雨飘摇之中。毛泽东与贺子珍两位革命战士为了共同的理想并肩作战,却难得有安定的时光。在那个战火纷飞的年代,革命者的孩子往往要送到乡下人家寄养,这既是为了保护孩子的安全,也是革命形势所迫的无奈选择。 当年,毛主席通过邓子恢的介绍,找到了福建一户鞋匠人家收养刚出生的金花。临别时,贺子珍仔细记下了女儿身上的胎记,期待着有朝一日能够接回自己的骨肉。然而,革命形势瞬息万变,加上毛主席一度因劳累过度卧病在床,夫妻俩始终没能再去看望女儿。 根据当地一位已过古稀之年的老人回忆,金花的命运远比想象中更加曲折。那户鞋匠人家因害怕牵连,将孩子转送给了一户林姓人家,随后又辗转到了一位叫翁妈的老妇人手中。后来,翁妈因无力抚养,又将金花送给了山东的张先志。张家本是个温暖的港湾,可好景不长,张先志的妻子去世后,无力独自抚养的他又不得不将金花送人。 最终,五岁的金花到了一位叫邱应松的矿工家中。在邱家生活多年后,因邱应松去世,其妻带着金花改嫁给姓杨的男子,从此金花改名为杨月花。一个女童就这样在动荡的年代里,经历了多次辗转,最终在江西落地生根。 这些年来,贺子珍从未放弃寻找女儿。每当听到有关金花可能还活着的消息,她都会抱着希望追查下去。直到1964年,一位名叫杨月花的群众给组织写信寻亲,提到自己可能是老红军的后代,这为这个漫长的寻亲故事带来了转机。经过细致的调查,终于确认杨月花就是当年的毛金花。然而由于特殊的历史原因,这对失散多年的姐妹始终未能真正相认。 时光荏苒,转眼来到1977年。在母亲的嘱托下,李敏终于有机会踏上这趟探望姐姐的旅程。这是一次跨越四十多年的相会,也是一次特殊时代的历史见证。 当年那封改变命运的信件,在当地基层干部中引起了高度重视。一位参与调查的老干部回忆,为了核实杨月花的身份,工作组走访了当年与老红军有过接触的群众,一步步追溯她的身世。从邱家到张家,从翁妈到林家,再到最初的鞋匠翁清河家,每一个环节都经过反复核实。当年负责送养的邓子恢同志提供的细节,最终成为确认杨月花身份的关键证据。 在确认身份后,组织部门向毛主席夫妇报告了这一发现。这个消息让阔别四十多年的父母终于知道,自己日夜思念的女儿不仅平安长大,还在基层工作岗位上默默奉献。然而,由于那个特殊的年代背景,他们依然无法与女儿相认。 1977年的那次会面,是在一个普通的春日午后。当李敏走进那个江西小山村时,远远就看到一个身影。那是一位朴实的农村妇女,正在村口的小路上慢慢踱步。仔细看去,那张脸上有着与贺子珍惊人的相似之处:同样坚毅的眉宇,同样倔强的眼神。 这对阔别已久的姐妹,就这样在乡间小路上遇见了。没有寒暄,没有拥抱,只有短暂的对视。杨月花站在原地,默默看着这位从北京来的妹妹。她们之间,横亘着太多无法言说的往事。最终,杨月花转身离去,只给李敏留下一个背影。 后来有人问起这次相遇,杨月花只是简单地说了一句话,表示既然妹妹不曾主动相认,自己又何必强求。这句话中透露出的倔强,与她的生母贺子珍如出一辙。尽管未能相认,但血缘的纽带却让她们有着如此相似的性格特征。 时光流转,当得知生母贺子珍离世的消息时,杨月花在自家院子里朝北方跪拜许久。这个朴实的动作,寄托着她对从未谋面的母亲的思念之情。尽管命运多舛,但她始终保持着对生活的热爱和坚韧。在基层工作岗位上,她用自己的方式延续着父母的精神,为新中国的建设默默付出。