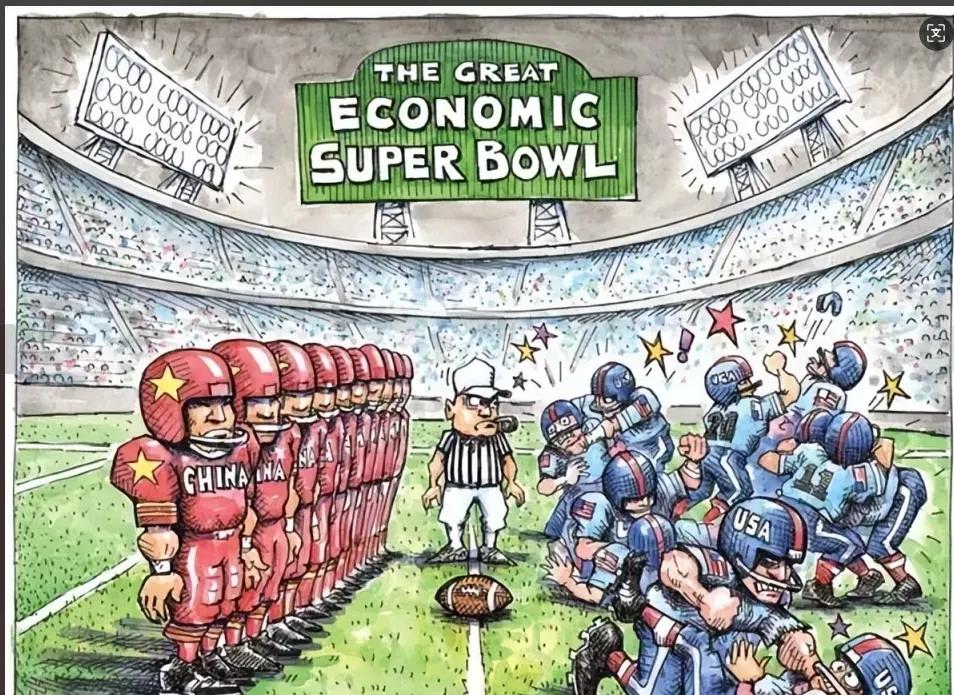

关税战背后的结构困境:美国对华遏制的自缚之绳! 美国挥舞关税大棒七年后,经济痛感正沿着产业链持续传导。 从智能手机到玩具制造,中国产品占据美国市场半壁江山的事实,暴露出美国产业空心化的致命伤。 当通用电气为进口中国零部件支付高额关税时,当沃尔玛货架上的节日商品价格持续攀升时,所谓"惩罚性关税"的子弹,最终都精准击中了美国消费者和制造商。 中美经贸关系的结构性差异,在关税战中展露无遗。 美国对中国输美商品存在刚性需求,这些嵌入全球产业链的电子产品、机电设备,背后是数十年形成的精密分工体系。 而中国从美国进口的大宗商品,本质上都是可替代的标准化产品:巴西大豆可以替代密西西比河谷的收成,卡塔尔的天然气能够填补墨西哥湾的缺口。 这种非对称依赖关系,使得美国关税武器更像回旋镖而非利剑。 华盛顿的政治博弈更凸显决策困境。 总统与国会围绕关税权的拉锯战,暴露出美国政治体系的结构性矛盾:当行政权力试图用国家安全包装贸易保护时,立法机构担忧的却是本土企业的生存空间。 这种撕裂不仅削弱了政策效力,更暴露出美国在全球化退潮中的战略迷茫。 从芯片法案到关税战,美国对华经济遏制的成本正指数级攀升。 当北京通过RCEP深化区域合作,当东南亚工厂逐步承接产业转移,美国企业却要支付双重代价:既要承受高关税带来的成本压力,又要面对供应链重构的巨额投入。 这种战略困境印证了经济规律的力量——强行割裂市场配置的行为,终将承受规律的反噬。 对此,你怎么看呢?