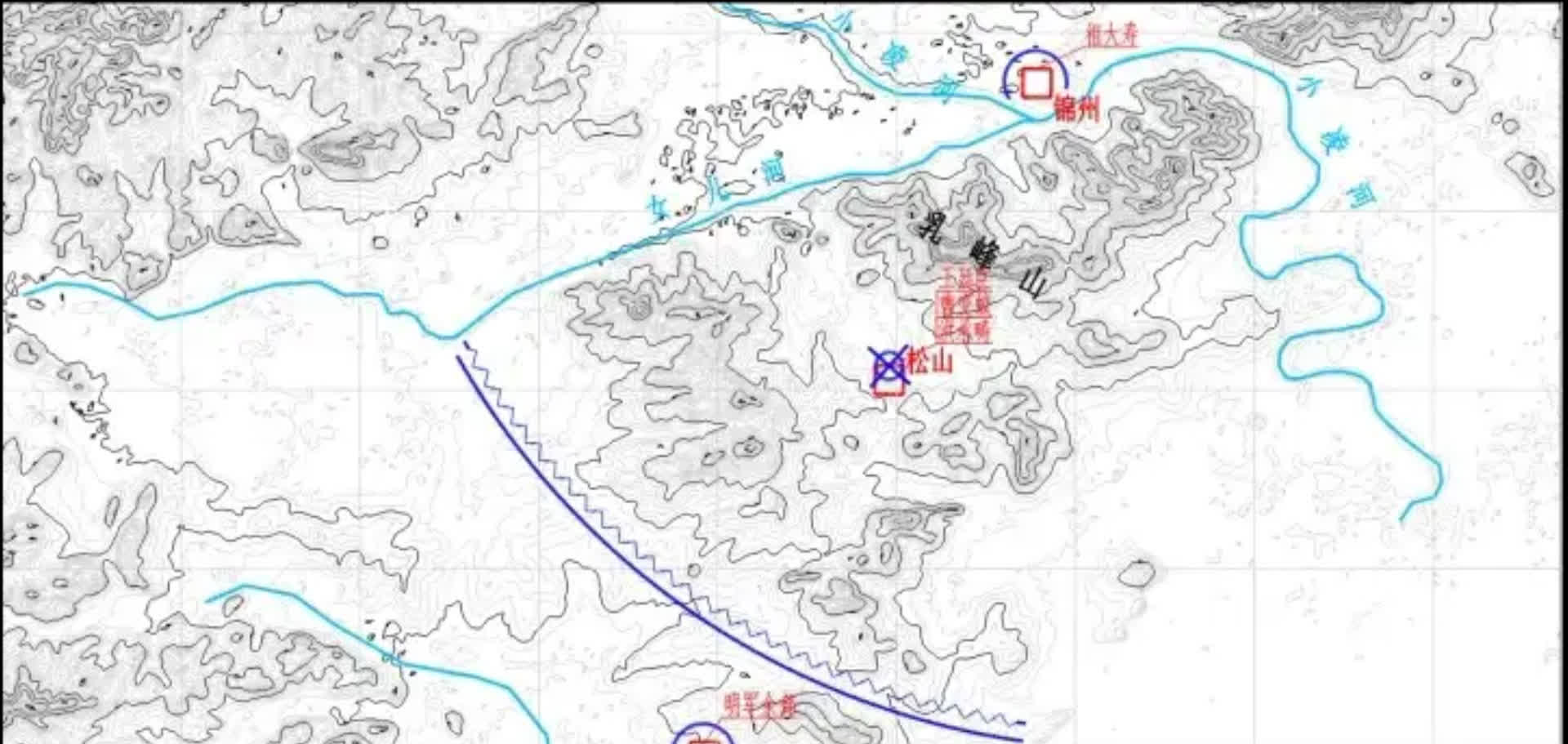

在松锦之战中,明军粮道为何会被轻易切断呢?很多人将其归咎于崇祯催战,但这其实是对时间线的误解。 先给出结论,明军粮道被断主要原因在于洪承畴指挥能力未达超一流水准,在遇到强劲对手时便陷入崩溃,而非单纯的崇祯催战。 崇祯催战并非毫无缘由,松锦战役从崇祯 12 年 2 月持续到崇祯 15 年 4 月洪承畴被俘,历时三年多。崇祯是在崇祯 14 年 7 月才催促洪承畴开战,此时洪承畴督师辽东已 2 年 4 个月,也就是说他率十几万大军在宁远驻足了两年半之久。有人可能会觉得崇祯不该催,毕竟给了两年多时间准备,换做谁,看到准备了这么久还没行动,都会着急。崇祯 14 年 1 月李自成攻克洛阳,执杀福王朱常洵,围攻开封;7 月,李自成与罗汝才合兵,拥兵百万,执杀明总督傅宗龙于项城,斩杀明军 6 万,连克商水、南阳等 40 余州县。李自成从之前的流寇开始有了自己的地盘,这种情况下崇祯催促出兵是必然的,不然李自成就快称帝了。 从战术指挥角度来看,明军粮道被断并非偶然,在别的战役中,明军粮道被断也是常有的事,看似是缺粮导致,实则反映出指挥上的问题。松锦之战中,洪承畴一开始的布局是 7 月 28 日,他率 13 万大军进军至松山,与城内祖大寿内外夹击多尔衮(多尔衮兵力 4 万)。杏山和塔山是明军堡垒,松山距塔山 30 公里,杏山距松山约 20 公里,物资囤积在笔架山,距松山也约 30 公里,这样的距离对于古代行军一天路程是合理的。但当皇太极 8 月 16 日增兵后,洪承畴由进攻转为防守,让各部分散驻扎在松山周边。有人可能会觉得分散驻扎是为了避免被一锅端,看似有道理,实则给了敌人可乘之机。皇太极让多尔衮率一支军队绕到松山与杏山之间挖了三条壕沟,仅用一天时间就切断了洪承畴大军与杏山的联系,还将兵力调转包围洪承畴的几万大军于松山,此时洪承畴的军队左边是女儿海,再往左是山脉,右边是渤海,处境十分危险。 洪承畴 8 月 20 日才反应过来开始猛攻围困松山的清军,可还没打开包围圈,笔架山就丢了。笔架山是明军放军粮的地方,听到这个消息,吴三桂和王朴带着家丁跑路,其他总兵也跟着跑,导致十四万大军几乎全军覆没。有人认为是吴三桂和王朴不该跑才导致大军溃败,可换个角度想,明军十四万大军的粮食全在笔架山,一人一天按 2 斤米饭算,十四万大军一天就是 28 万斤粮食,松山这么小的地方根本无法提供足够粮食,在粮仓被占的情况下,不跑难道饿着肚子拼命吗? 打仗比拼的是统帅的反应速度和眼光,洪承畴在这两方面都不如皇太极。比如洪承畴在攻打围困锦州的清兵时,听闻清兵增兵就停止进攻,将军队分散驻扎。而皇太极得知洪承畴分散驻扎后,立刻想到分割包围的战术,一夜狂奔 500 里到前线指挥,派军在洪承畴后方挖壕沟,以 8 万大军围困洪承畴约 4 万军队,在局部战场形成两倍兵力优势。若洪承畴在清兵增兵时不犹豫,继续猛攻围困锦州的清兵,在清兵援兵全部到达前,大概率能打开包围圈,因为当时多尔衮都快扛不住准备撤兵了(皇太极还因多尔衮准备撤兵罚了他十几个牛录)。洪承畴若害怕清兵增兵,至少应派两个总兵分别驻守塔山和杏山保证退路,这两个地方离前线很近,半天路程,若松山有危险,杏山援兵跑得快三四个小时就能到。但他却把十几万大军分散驻扎在杏山与松山之间,或许是想看看清兵如何排兵布阵再应对,可没想到皇太极指挥水平远超他,根本无法破解皇太极的战术。 从一些数据和反事实推演来看,当时明军总兵力十四万,清兵十一万,明军在总兵力上占优。但皇太极采用分割包围的方法,在局部战场形成优势。假设洪承畴当时没有分散驻扎军队,或者在发现清兵增兵后有更合理的应对策略,也许明军就不会轻易被切断粮道,这场战役的结局也可能会改写。而事实是,洪承畴的指挥失误,让明军陷入了被动,最终导致粮道被断,大军溃败。

评论列表