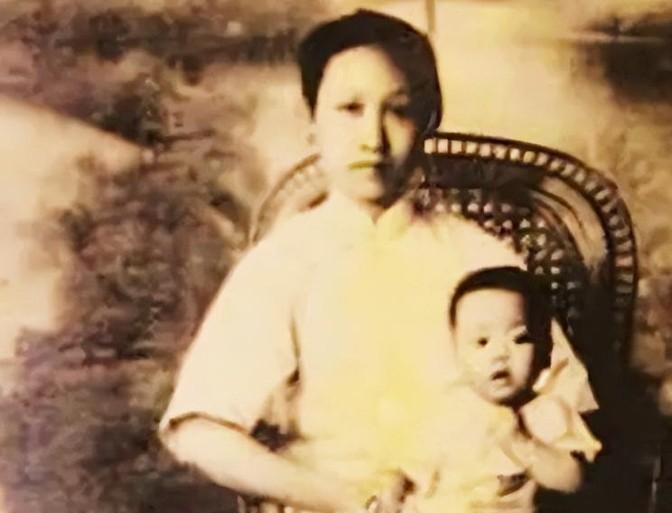

1960年,烈士赵一曼之子写信讽刺毛主席,主席看后回了6个字! 1960年,一封刺眼的信从乡野飞向中南海,寄信人陈掖贤用一首《忆秦娥》狠狠戳了“大跃进”的痛处。信纸上的字迹苍劲,句句透着对饥荒的忧虑,直指最高层。这位烈士赵一曼的儿子,竟敢拿笔当刀,讽刺毛主席。主席看后先是震怒,可一查身份,却只回了六个字:“可怜孩子罢了。” 陈掖贤,1929年生于湖北宜昌,原名宁儿,是抗日英雄赵一曼的独子。母亲投身革命,忙于地下抗日工作,两岁的他就被送到伯父家,从此母子分离。童年里,他没享过多少天伦之乐,生活条件艰苦,周围还有冷眼和嘲笑。13岁时,父亲陈达邦从海外回来,带回了赵一曼牺牲的消息。这对他打击巨大,母亲的形象从此成了他生命中最深的烙印。1956年,他在东北烈士纪念馆看到母亲的遗嘱,字迹模糊却满载嘱托,他深受触动。后来,他甚至在手臂上刺下“赵一曼”三个字,用疼痛铭记母亲的革命精神。这些经历让他性格坚韧又敏感,也为他日后的选择埋下了种子。 1960年,“大跃进”让中国大地满目疮痍,陈掖贤回到湖北老家,看到的却是田野荒凉、村民挨饿的惨状。家乡的景象让他心痛难忍,那年8月,他提笔写下《忆秦娥》,词里满是对政策的质疑和对民生的忧虑。开篇“笙歌烈,华灯直上黄昏月。黄昏月,几人欢笑,几家呜咽?”直白又犀利,句句敲在现实的痛点上。他把这首词装进信封,寄往北京,直达毛泽东手中。这不是普通的牢骚,而是一个革命后代对国家命运的呐喊。那年头,能这么大胆写信的人可不多,陈掖贤的勇气让人咋舌。 毛主席的回应:六个字的复杂情绪,信送到毛泽东案头,他读了几遍,眉头紧锁。这首词的讽刺意味太浓,直指“大跃进”的失败,谁看了都得火大。可当他得知写信的是赵一曼的儿子后,态度变了。他轻叹一声,说了六个字:“可怜孩子罢了。”这六个字不简单,既有对陈掖贤身世的同情,也有对革命后代处境的理解。赵一曼是抗战英雄,她的牺牲是党国的骄傲,儿子却写信讽刺政策,这让毛主席的情绪复杂起来。他没追究,反而流露出宽容,这在当时的政治环境下,真是罕见。 陈掖贤没因为这封信收手。后来,他对“重评荆轲”的舆论又看不下去,再次写诗寄给毛泽东。这次,他依然用笔锋表达不满,字里透着倔强。毛主席收到后,笑着对身边人说:“此人若走正道不得了,走邪道也不得了。”这话半是调侃半是认可,看得出他对陈掖贤的才气和胆识有点欣赏。两次写信,陈掖贤用诗词跟最高领导人“对话”,这种方式在那个年代太独特了。他的坚持,既是个人性格的体现,也是对母亲革命精神的延续。 陈掖贤的人生注定不平凡。童年的孤独、母亲的牺牲,让他早早尝尽苦涩。1960年秋,他跟父亲去政协礼堂餐厅吃饭,桌上摆着丰盛的菜肴,可他却吃不下去。外面的饥荒景象跟他眼前的饭菜对比太刺眼,饭后他主动向学校党委汇报了这事,足见他内心的矛盾和原则。之后的日子,他过得简朴,住所破旧,桌上总是堆满纸笔。他常熬夜写作,记录自己的想法,直到1982年53岁时去世。他走得悄无声息,桌上还留着未写完的稿子,笔墨干涸,像他未尽的心声。 陈掖贤的故事,不是孤立的个人经历,而是那个时代无数革命后代命运的缩影。他继承了母亲的刚烈,却也背负了时代的重压。1960年的信,是他对现实的抗争,也是对国家未来的牵挂。毛主席的宽容,则让人看到人性的一面。他的诗词和行动,透着对真理的执着,可悲剧的结局又让人唏嘘。历史里,他像一颗倔强的石头,撞出了火花,却也碎在洪流中。他的经历告诉我们,信念有时是把双刃剑,既能照亮前路,也能刺伤自己。陈掖贤用两封信叩响了历史的大门,毛主席的六个字留下了耐人寻味的回音。