1949年1月10日凌晨,国民党中将杜聿明将胡须剃掉,换上士兵服装,带着副官等亲信十余人突围,当来到张老庄村,杜聿明派副官向村民打听:“这庄上有解放军吗?"

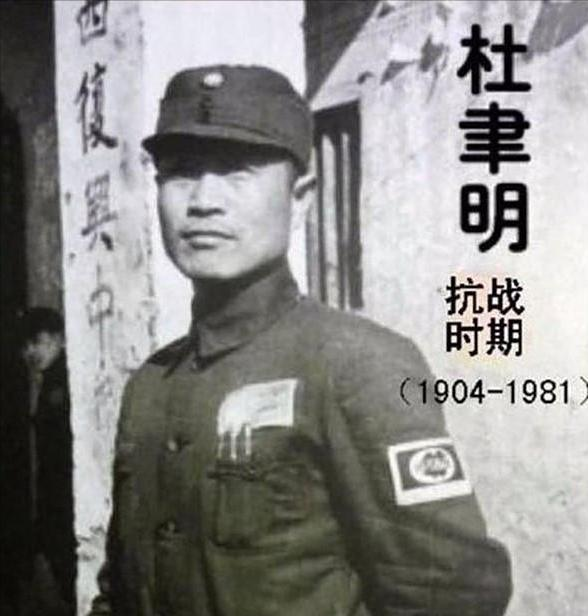

1949年1月,淮海战役进入最后阶段,国民党"剿总"副总司令杜聿明率领残部,决定放下屠刀,摘下头盔,卸下马褂,伪装成普通士兵,试图逃出生天,可是,蒙骗不了英勇的人民子弟兵。

一行11人浩浩荡荡,杜聿明将胡子剃去,换上一身陆军棉袄,他们沿途小心翼翼,时刻提防被发现,直到10日凌晨,这支小分队来到一个叫张老庄的村落,在路边歇脚。

一个正在出门的农民被他们拦下,杜聿明的副官紧张地打听:"这庄上有解放军吗?"农民狐疑地扫视着这群人,心里翻腾起重重疑云。

为了打消怀疑,副官赶紧从怀里掏出一枚金戒指,塞进农民手里。

农民小心翼翼地把戒指收好,但内心的疑虑愈演愈烈,他找了个借口,暂时离开,却是去通风报信了。

不一会儿,两名年仅十几岁的小战士就赶了过来,他们机警地举起卡宾枪,喝问杜聿明一行人的身份。

面对年轻战士的枪口,杜聿明等人无力反抗,只能乖乖就范,就这样,这支曾指挥千军万马的"剿总"副总司令,被两个年轻小伙子生生俘虏。

一开始,杜聿明否认了自己的身份,表示自己是某个兵团的军需官,可是,审问他的政治指导员很快就识破了这个谎言,杜聿明无可奈何,只能坦白从宽。

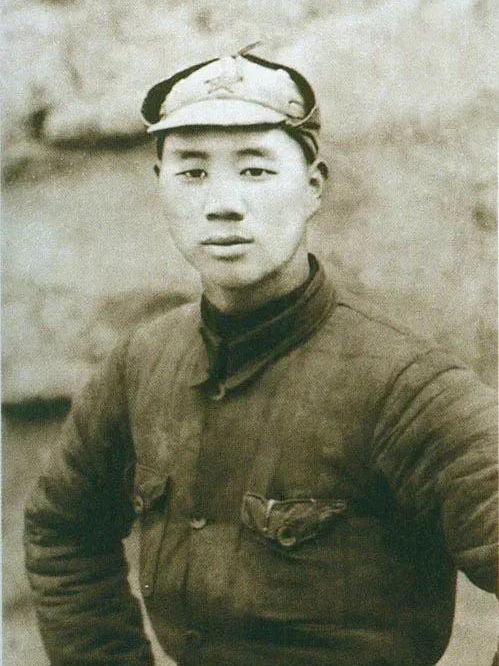

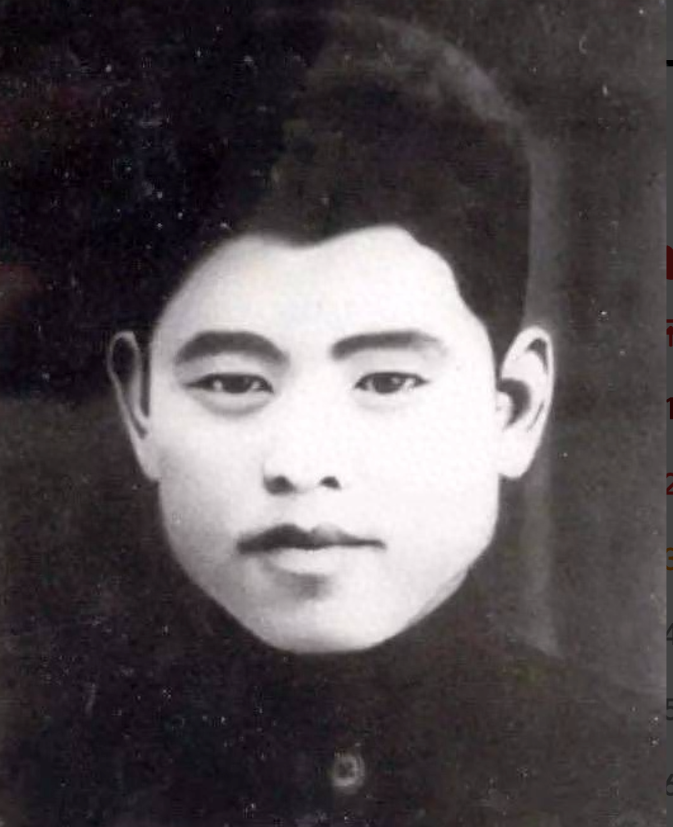

被俘的那一刻,杜聿明的内心一定翻江倒海,这位曾经风光无限的将领,如今却身穿单薄的棉大衣,头戴棉帽,形容狼狈,他眉头紧锁,眼神黯淡无光,透露出无限的失落和无奈。

原来,杜聿明本有投降的打算,可惜因为部下的激烈反对,他错过了这个良机,如今只能孤注一掷,奋力突围,却难逃被俘的命运。

被俘后,杜聿明一度陷入绝望,他甚至拾起地上的石块,狠狠砸向自己的头颅,试图就此了结生命,幸亏解放军小战士们眼疾手快,及时制止,救回这条宝贵的生命。

杜聿明被关押在一所小学校舍里,生活环境相当简陋,但解放军从未虐待他,反而给予了充足的食物和生活用品,尽力照顾这位俘虏的基本生活。

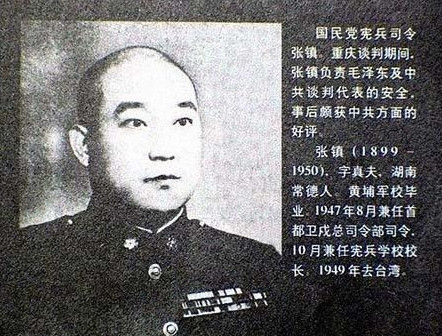

解放军对杜聿明的安全也是重视有加,他们专门派人看管,防止杜聿明自残或逃跑,陶勇、郭化若两位将领更是亲自交代,要"用脑袋担保",把杜聿明这个重要俘虏活着押解到前线指挥所。

一开始,杜聿明对未来的命运忧心忡忡,对共产党和新中国也存有偏见,但通过与解放军人员的交流,他逐渐改变了看法。

杜聿明由衷赞叹粟裕的军事指挥才能,佩服解放军优待俘虏的政策。

这一路走来,杜聿明经历了不可思议的际遇,一位身经百战的将领,竟然被两个年轻小伙子生生俘获;一位昔日指挥千军万马的大员,如今却要在简陋的校舍度日;一个曾对共产党存有偏见的国民党军官,最终却被解放军的人道主义深深折服,这段插曲,必将成为杜聿明一生最难忘的经历。

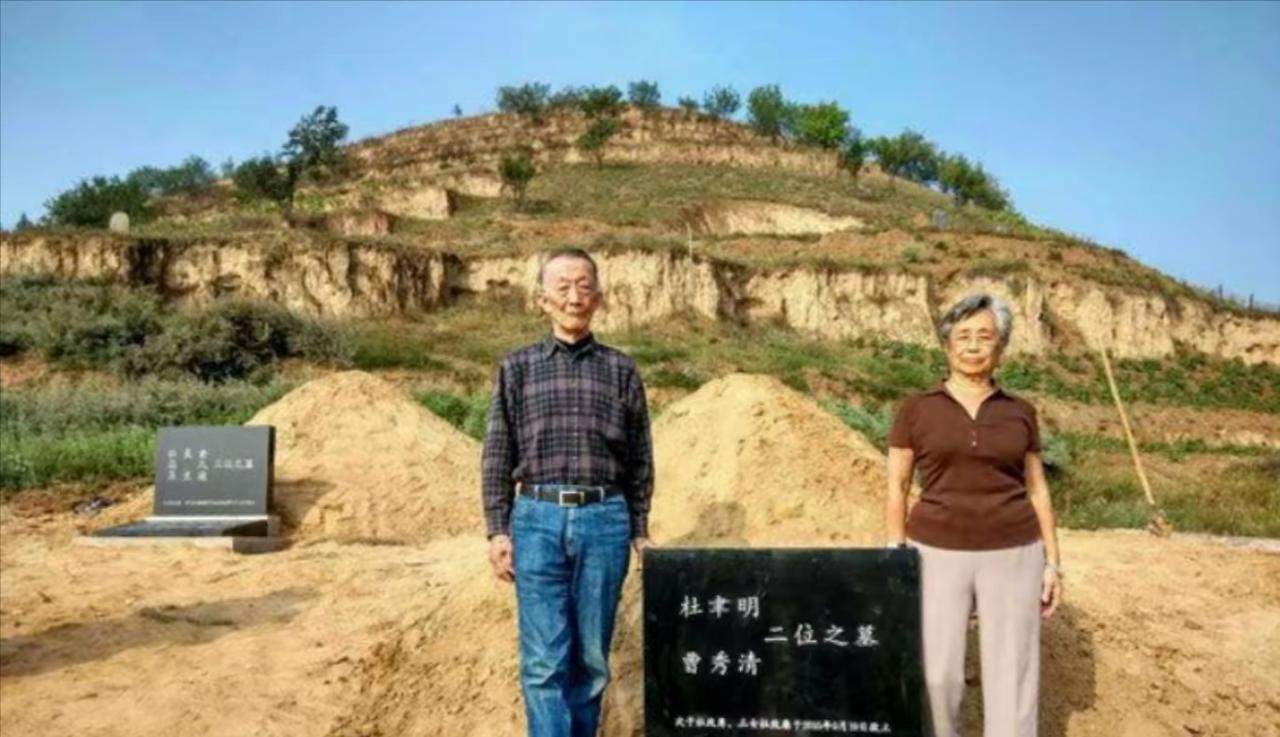

杜聿明的这段经历,不仅是他个人命运的转折,更是整个时代大潮的缩影,它折射出国民党军队的溃败,也展现了解放军的英勇与仁慈,这个故事告诉我们,历史的车轮滚滚向前,任何人都无法阻挡。

在被俘的最初几天,杜聿明的内心一定充满了矛盾和挣扎,他曾是叱咤风云的将领,如今却沦为阶下囚。

但让他意想不到的是,解放军对待俘虏的态度,完全颠覆了他的认知。

解放军战士们不仅没有虐待他,反而给予了人道主义的关怀,他们为杜聿明提供了干净的被褥,每天按时送来热腾腾的饭菜。

即便是在物资匮乏的战时,解放军依然尽力保证俘虏的基本生活需求,这种待遇,让杜聿明感到既惊讶又感动。