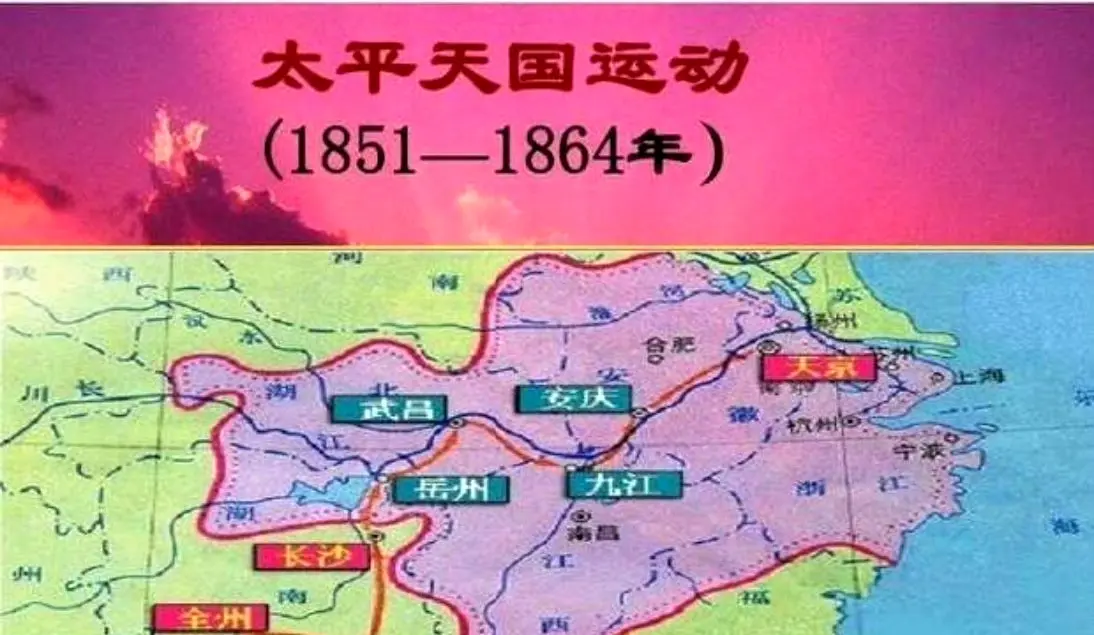

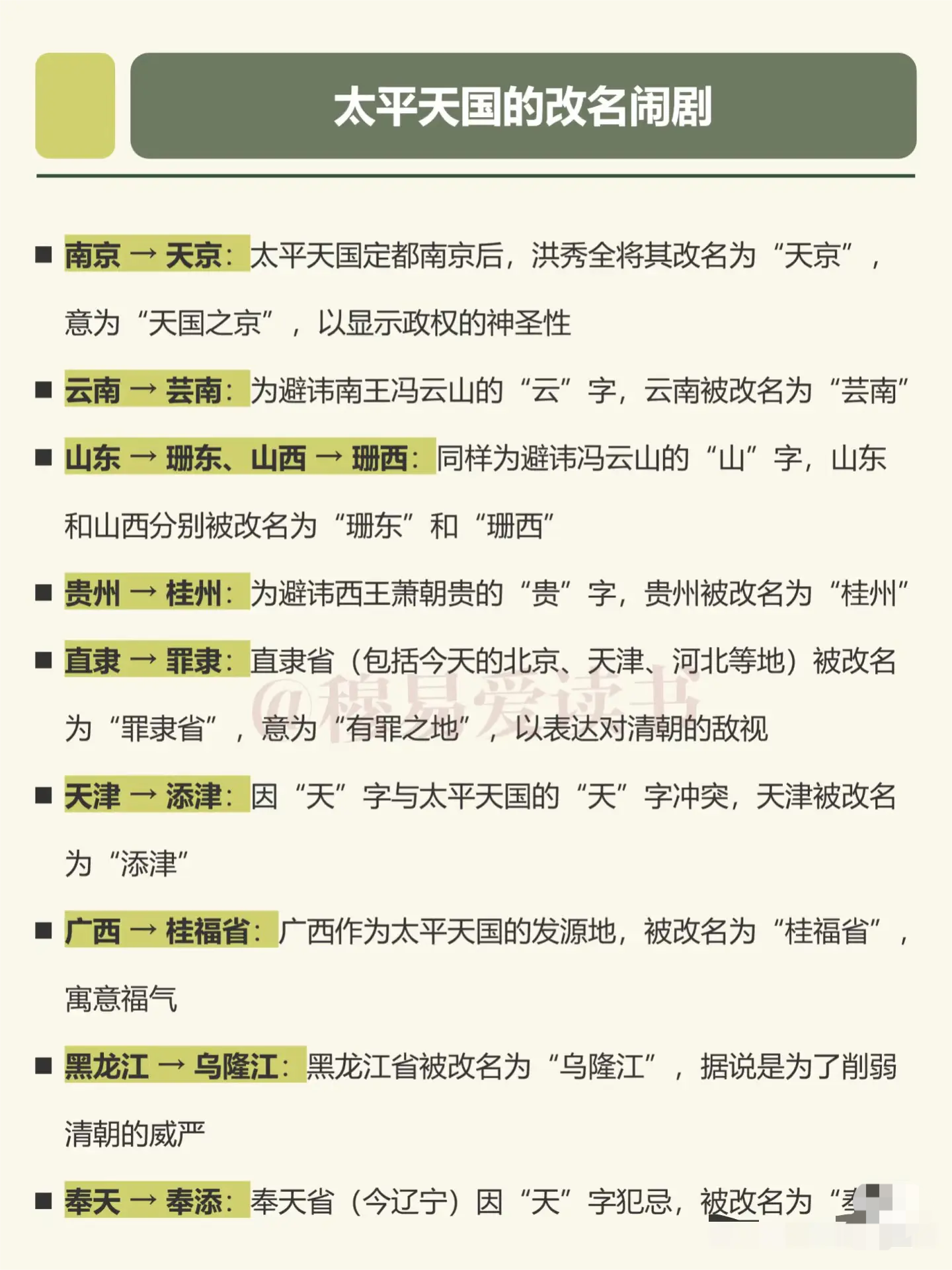

咸丰三年(1853年),太平军拿下南京以后 选择定都此地,改名天京。这个时候太平军的确没有大规模北伐,原因很简单,北伐压力太大,先壮大自身实力才是关键。

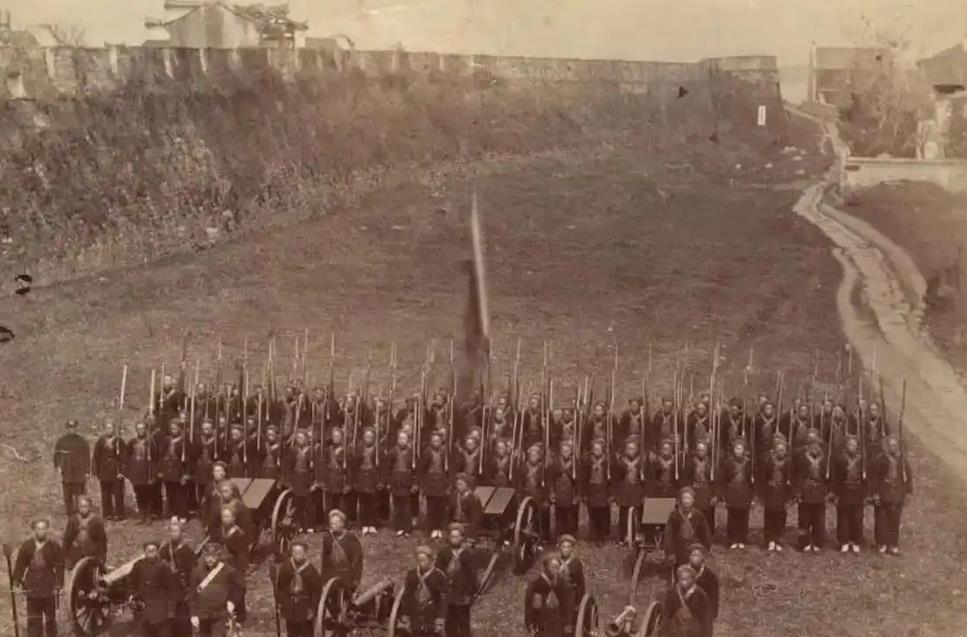

杨秀清作为太平天国的战略总指挥,在定都天京以后,立马组织了北伐和西征。不过北伐军实力非常弱小,只有区区2万人,由林凤祥、李开芳带领。

西征军的实力可就强多了,总计十多万人马,是太平军的主力。主要由石达开、胡以晃、赖汉英、曾天养等人带领。

由此可见,杨秀清压根就没把北伐当回事,他的主要目标就是西征。在他看来,只有先稳住基业,才能图谋发展。那么为啥还要派出北伐军呢?

林凤祥、李开芳的北伐军,其实是战略牺牲品

从北伐的人数就能看得出,这不是闹着玩嘛!2万多人就想从南京一路北上,打下京城?这无异于痴人说梦。

清朝的大本营就在京城,他们的核心主力,也在这周围守卫着京城。而且一旦太平军选择北伐,以清朝的性格,一定会不计代价地派军队勤王。

而太平军这边,除了第一次派出去的2万多人以外,压根就没打算继续派兵支援,更别提什么后勤补给了,一切都要靠着2万多人自己去打拼。

很显然,这支北伐军,是太平军的弃婴。

杨秀清之所以在刚刚定都就派遣北伐军,其实是从整个战局的角度来看问题的。当时太平天国如果死守南京城,只会出现一个结果,那就是有源源不断的清军围攻南京。

这么一来,南京可就成了一座孤城了,一旦到了弹尽粮绝的时候,南京必然会被攻破。因此,只有通过北伐和西征,吸引清军的火力,让他们无暇集中大军围困南京,才能为太平天国寻求一份安宁。

那么为啥西征比北伐重要呢?原因很简单,因为北伐不可能成功,而西征却大有可为。北边可是清朝的老巢,把家底都搭上了都未必能打下来,毕竟那是要人家的命了,人家肯定得以命相搏。

可西边就不同了,这里处于长江沿岸,是很普通的一些城市,即使丢了,清朝当局者也不会十分痛心。

而且沿着长江向西,安庆、九江、武昌等城市,都是非常重要的军事重镇,是可以成为太平军在长江沿岸的军事壁垒的。有了这些城市,太平天国就能有效切断南方各大城市与清朝的联络,大有实现夺取半壁江山的目标。

所以说,2万多北伐军,主要是为了吸引清军主力的火力,为太平军向西发展争取更多时间。这是战略部署,高度比较高了,估摸着北伐军还觉得是让他们去建功立业的。

南方未定,更别提北伐的事情了

当初太平军攻打长沙的时候,打了很长时间,没想到碰上了硬骨头,身为师爷的左宗棠,是个天才指挥官,压根不给杨秀清一点机会。

那个时候的太平军,要么就地解散,要么就找一个新的根据地。总之不能像李自成那种流寇一样,打到哪儿算哪儿,毕竟打着打着,大家就没信心跟着继续打了。

为此杨秀清痛定思痛,将目标直接对准了南京。这才有了太平天国坐镇南京的局面,此后太平天国能拥有江南大片天下,也跟这件事息息相关。

根据地有了,剩下的就是保卫根据地,再以根据地为基础,拓宽地盘了。所以说太平军在杨秀清的指挥之下,确立了夺取南方的首要战略目标。

他们打算以南京作为根据地,夺取江苏、安徽、浙江、福建。江西、湖北、湖南等大片南方地区,从而建立一个可以与清朝分庭抗礼的政权。

由此可见,在夺取南方大片地区之前,太平天国是不可能有正式北伐的计划的。从战略角度出发,在自身根据地不稳固的情况下,贸然北伐,等于找死。

杨秀清的战略部署,是分成这么几步的:第一步,拿下长沙,学习吴三桂,将湖南、广西、云南、贵州等西南片区,划入太平军的势力范围。第二步,长沙打不下来,杨秀清调整目标,定都南京,学习朱元璋。以南京为根据地,将南方大片地区纳入势力范围。第三步,建立稳固的长江防线,夺取安庆、九江、武昌等重要城池,作为南京的屏障。至少清军无法从水路进攻南京。第四步,陆续将湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、福建等地,纳入太平天国的势力范围。第五步,开始组织有效的北伐活动,这回肯定是重拳出击,而且后勤补给一点儿都不能掉队。第六步,扫荡西部,一统江山。拿下了京城以后,太平天国等于是拥有了东部的大半天下。此后就是扫尾工作,逐步将西部纳入版图,达到一统天下的目标。

不过很可惜,这一套战略计划,在进行到第四步之前,就无法进行下去了。因为太平天国内讧,战略总指挥杨秀清被杀了!从此太平天国就成了一盘散沙了。

扫荡江南大营、江北大营,这已经是太平军的极限了

清军并不是吃素的,他们得知洪秀全定都南京以后,果断在江北的扬州,建立了江北大营,在江南的孝陵卫一带,建立了江南大营。

雾羽

林凤祥 李开芳他们所带的兵马都是原来西王萧朝贵的所部,萧朝贵的兵马战斗力在太平天国算是数一数二的。杨秀清派他们北伐就是让他们送死去的,顺带也算是清除异己势力。

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!

光刻机研究中心

满清伪朝不得好死 满清不代表中国