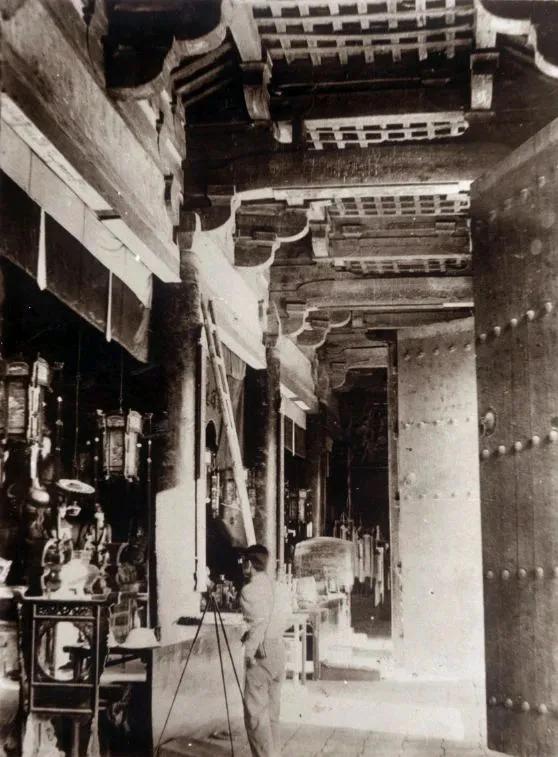

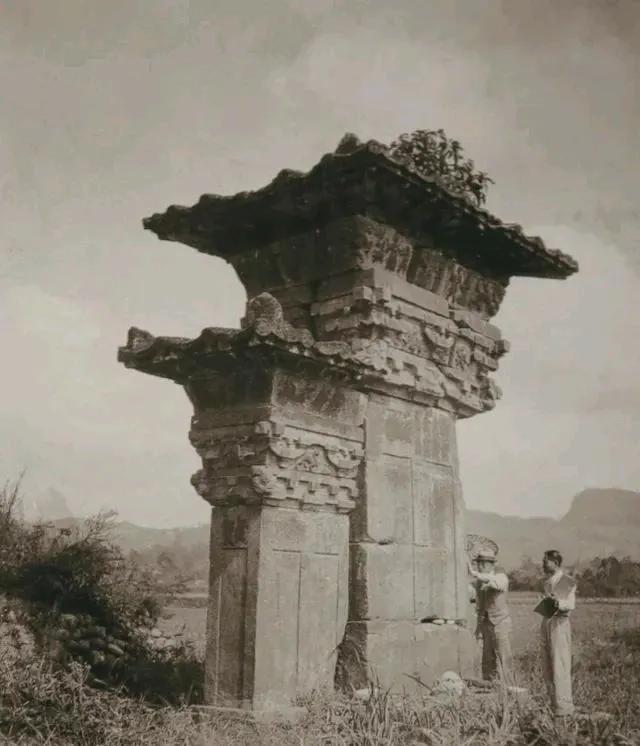

【注释与白话翻译】梁思成和林徽因的牵挂 【原文】不辨何字耳。斗栱统称"凤凰窠",询以分件名称皆不晓,盖近代营建多不用此物,失传久矣。又蜀柱称"立人柱",与汉赋中之"侏儒柱"同一意义。而蜀柱之名反湮没无闻,甚不可解。 【注释】 1. 斗栱:中国古建筑中特有的承重结构,由斗形木块和弓形横木组成 2. 凤凰窠:四川方言对斗栱的俗称 3. 蜀柱:建筑中短柱的古称 4. 侏儒柱:出自汉赋《鲁灵光殿赋》,指短柱 【白话翻译】 (工匠)连具体名称都说不清。当地把斗栱统称为"凤凰窠",问起各个部件的名称都答不上来,大概因为近代建筑很少使用这些构件,已经失传很久了。又比如蜀柱被叫做"立人柱",这和汉代辞赋中提到的"侏儒柱"是一个意思。奇怪的是"蜀柱"这个正式名称反而没人知道了。 【原文】此次原只调查成都附近诸县及川北绵阳、广元与嘉陵江流域,但适值抗战期中,交通阻滞,异常不便,自滇至蓉竟耗时一月始能到达。因恐短期内不易重来,遂决计扩大调查范围,增加芦山、雅安、峨嵋、乐山等十五县。本日接省政府陈筑山先生复函,允予照办。拟周内完成蓉城工作后,即往灌县、雅安、乐山等处,待成都附近及西南诸县调查完毕,再循川陕公路往绵阳、剑阁诸地,为此较预定行程,约增四分之一焉。 【注释】 1. 陈筑山:时任四川省政府秘书长,后任四川省教育厅厅长 2. 川陕公路:抗战时期重要交通线,连接四川与陕西 【白话翻译】 原本计划只调查成都周边及川北的绵阳、广元和嘉陵江流域,但因为抗战期间交通极为不便,从云南到成都竟然花了一个月时间。担心短时间内无法再来,于是决定扩大调查范围,新增芦山、雅安、峨眉、乐山等十五个县。今天收到省政府陈筑山先生的回信,同意我们的请求。计划本周完成成都的工作后,先去灌县、雅安、乐山,等成都周边和川南调查结束,再沿川陕公路北上绵阳、剑阁,这样整个行程比原计划增加了四分之一。 【爆款文章】 《消失的建筑密码:抗战时期四川工匠的惊人发现》 1942年春日的四川,战火在千里之外燃烧,一位戴着圆框眼镜的学者却在青瓦飞檐间破译着古老的密码。梁思成带领的营造学社团队,在成都街头偶遇的一位老木匠,竟让中国建筑史的重要章节重见天日。 "凤凰窠?"当工匠说出这个神秘称呼时,梁思成的手在笔记本上微微颤抖。这个在宋代《营造法式》中记载的"铺作层",在四川方言里竟保留着如此诗意的名字。更令人震惊的是,当地匠人用"立人柱"指代的短柱,竟然与1800年前王延寿《鲁灵光殿赋》中的"侏儒柱"完美对应! 这场始于成都的考察,因抗战交通瘫痪意外开启了一场文化寻根之旅。从雅安的汉代石阙到乐山的唐代大佛,从峨眉的宋代寺庙到剑阁的明清栈道,学社成员在敌机轰鸣中记录着400余处古建筑数据。当他们在灌县(今都江堰)发现保存完好的唐代斗栱时,测绘铅笔在图纸上划出的沙沙声,仿佛是文明传承的心跳。 最富戏剧性的是在绵阳的遭遇。当地老匠人用"鸡脚爪"形容的结构,经考证竟是失传已久的"叉手"构造。这些在《营造法式》中被奉为圭臬的技艺,竟然在巴山蜀水间以俚语形式存活了千年。正如梁思成在日记中所写:"当我们在嘉陵江畔的古庙中,看到那些被称作'凤凰窠'的斗栱在暮色中展开羽翼时,突然明白:文明的火种,永远在民间的智慧里燃烧。" 这段尘封的抗战考察往事,不仅填补了中国建筑史的空白,更见证了文化传承的坚韧力量。当我们在现代建筑中寻找民族基因时,那些散落在四川乡野的"凤凰窠"与"立人柱",或许正是解开中国建筑密码的关键所在。