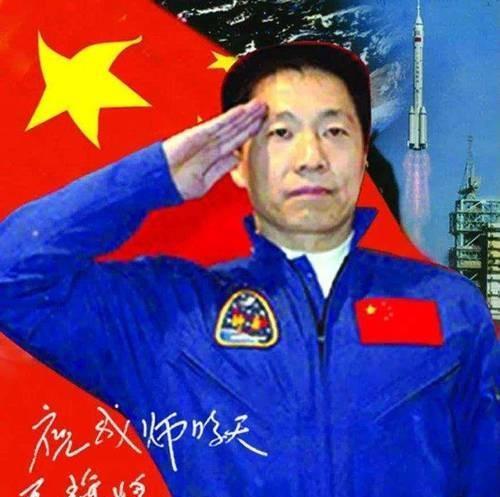

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹......除此之外,对于为什么不再登上太空,他本人这样回应。 这事儿得从2003年那个震动世界的飞天说起。当年神舟五号刚升空,火箭升到三四十公里时突然剧烈抖动,杨利伟整个人像被塞进搅拌机,五脏六腑都快震散了。 后来才知道,这26秒的低频共振是设计缺陷,当时的防护措施根本扛不住这种叠加着8个G的震动。他后来说,那26秒就像被死神攥着手腕,连遗书都在脑子里过了一遍。 这次事故对杨利伟的身体影响远超外界想象。据参与任务的工程师回忆,返回舱落地后,他的颈椎出现了明显损伤,手指也因长时间高强度抓握操作杆留下永久性变形。 更要命的是,低频共振引发的内脏损伤让他的心肺功能出现不可逆衰退,体检报告里的各项指标已经不适合执行高风险航天任务。就像开赛车的车手,引擎大修后虽然还能跑,但谁敢让他再上F1赛道? 组织上其实也考虑过让他重返太空。2005年神舟六号选拔时,技术团队专门为他设计了缓冲座椅和抗振服,但杨利伟自己主动拒绝了。据战友透露,他私下说过:"我这条命是捡回来的,不能再拿国家资源冒险。" 后来他转任载人航天工程管理岗位,把更多精力放在培养新人上。就像当年美国阿波罗11号的阿姆斯特朗,登月后也不再执行任务,而是专注航天事业发展。 还有个关键因素是年龄。中国首批航天员选拔时平均30岁,到2010年后,杨利伟已经40多岁,而航天任务对体能的要求极其严苛。 看看后来执行任务的景海鹏、翟志刚,都是更年轻的梯队。就像运动员过了黄金年龄,即使经验再丰富,身体也扛不住长时间失重环境的摧残。 当然,外界也有不少猜测,但从官方披露的信息看,2019年他卸任载人航天办主任是正常转岗,继续从事航天科普工作。这几年他频繁出现在航天公益活动中,用自己的经历激励青少年,这何尝不是另一种"飞天"? 在酒泉卫星发射中心,新航天员们至今仍要反复观看杨利伟首飞视频。画面上剧烈晃动的镜头、失重状态下艰难书写的笔迹,都成为最生动的教材。 曾有人问杨利伟是否遗憾,他指着问天阁墙上新一代航天员照片说:"你看这些年轻人,他们飞就是我飞。"这种传承,在2021年神舟十二号任务中得到印证——当时57岁的他亲自将三位比自己年轻20岁的航天员送上发射塔架。 其实,杨利伟的价值早已超越了航天员身份。他的那次生死飞行,不仅让中国叩开太空大门,更让全世界看到中国人的勇气和智慧。 就像他在《天地九重》里写的:"我的每一次心跳,都和祖国的航天事业同频共振。"即使不再登天,他依然是中国航天史上最璀璨的坐标。 信息来源:中国新闻网 杨利伟:升空经历“黑暗”26秒一度以为自己要牺牲了