上世纪70年代,美苏正处在冷战高峰期。这一时期,苏联国土防空军同时装备着苏-15、米格-25和米格-23共三款“功能近似”的截击机。那么,它们是否存在功能重叠呢?

事实上,各型截击机之间,甚至是截击机与前线战斗机之间,任务区间都不可避免地存在交叉。虽然身为同行,但上述三种截击机的分工(或者说是侧重点)其实各不相同。

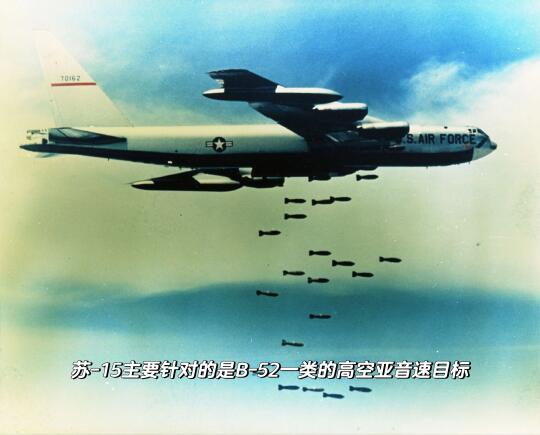

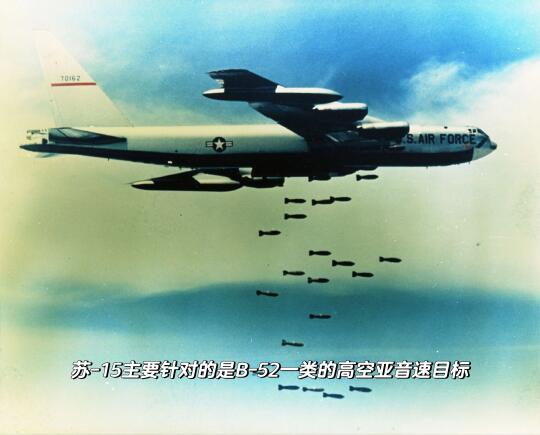

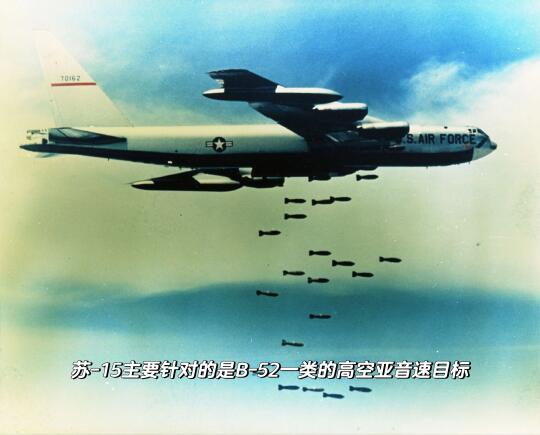

苏-15的高空高速性能不及米格-25,其“双二”标准(最大飞行高度两万米、最大平飞速度两马赫)在截击机领域也只能算是中规中矩,因此,平时其主要负责拦截像B-52“同温层堡垒”或U-2这样的高空亚音速目标(苏-11对U-2的实际拦截效果并不十分理想)。

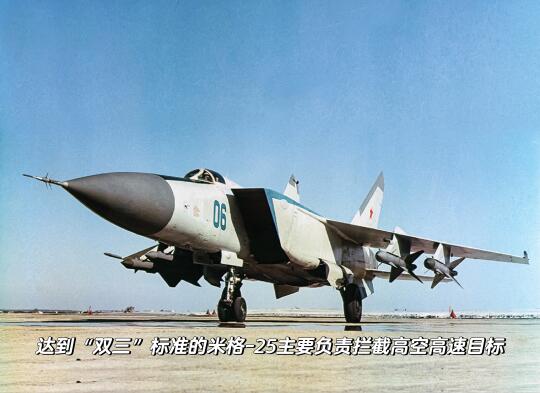

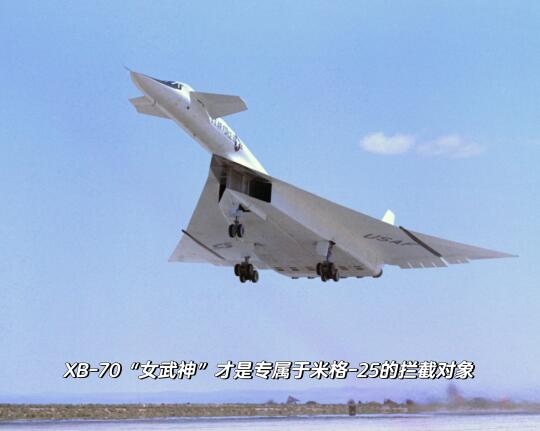

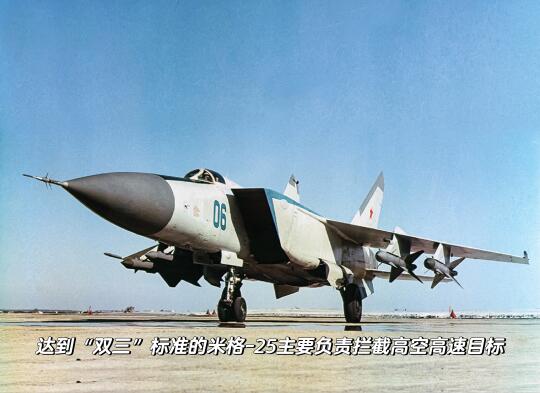

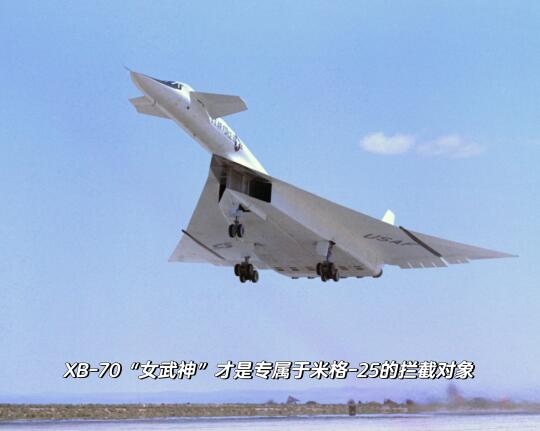

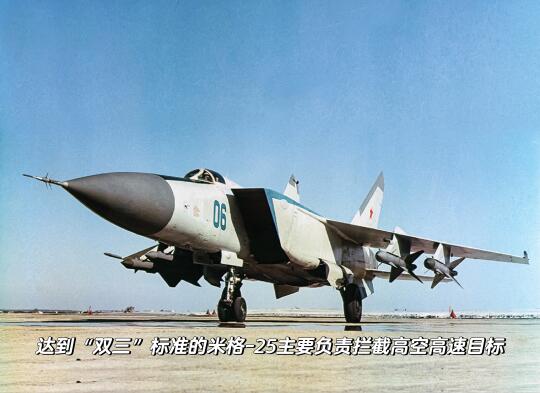

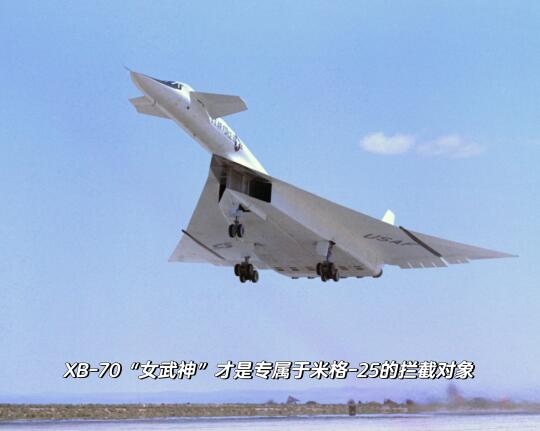

相比之下,达到“双三”标准(最大飞行高度三万米、最大平飞速度三马赫)的米格-25P,则要应对包括B-58“盗贼”、XB-70“女武神”以及SR-71“黑鸟”在内的(一批更难拦截的)高空高速目标。

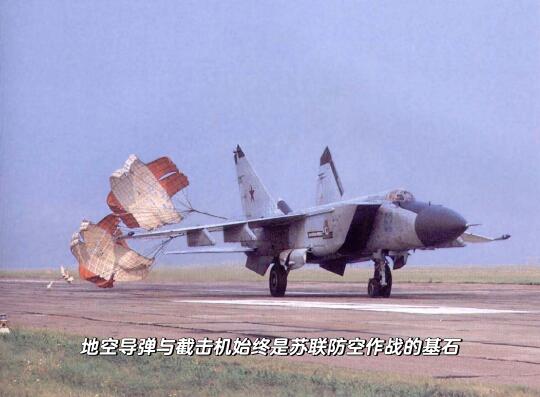

按理说,苏-15与米格-25足以形成高低搭配,但由于早期的苏-15(以及同期大多数苏联战斗机)缺乏下视下射能力,这就导致国土防空军还需要另外引入米格-23P这种更“灵活”(相对于米格-25和早期苏-15而言)的“截击战斗机”,用于针对北约新一代(如F-111、狂风等)侧重低空、超低空突防的战斗轰炸机。

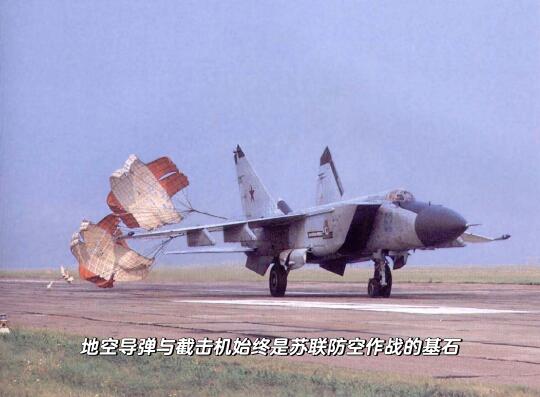

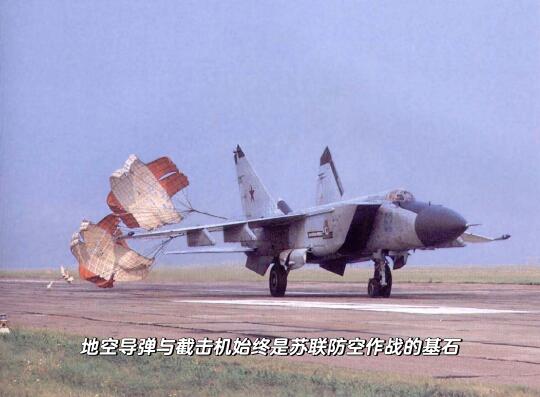

这种专机专用的情况,一方面反映出苏联在电子工业上的暂时落后(电子元器件无法小型化导致苏联难以将功能集成于单一平台之上,同期苏联导弹驱逐舰也存在类似的情况);另一方面,在冷战大背景下,核打击随时可能降临,那是一个在预警、拦截方面“搞多少投入都不嫌多”的年代,因此,在防空导弹、截击机等武器上搞“重复建设”也就不难理解了。

用户10xxx64

不懂就别瞎逼逼,军迷很较真!米格23是前线战斗机,截击你个der啊!