1939年,大地主将多名八路军接到家中休养,谁料八路军还没待一会,日军就围了过来,八路军同日军反复冲杀30多次后,子弹几乎都打光了,就在危急时刻,这个地主又跑了过来!他说的话直接惊呆了众人!

1961年上映的电影《刘三姐》中,刘三姐因美貌遭到地主莫怀仁的觊觎。面对莫怀仁的强取豪夺,刘三姐凭借机智与其展开智斗,令莫怀仁狼狈不堪。这部影片唤起了许多农民对往昔被地主欺压的记忆,但并非所有地主都是恶人。

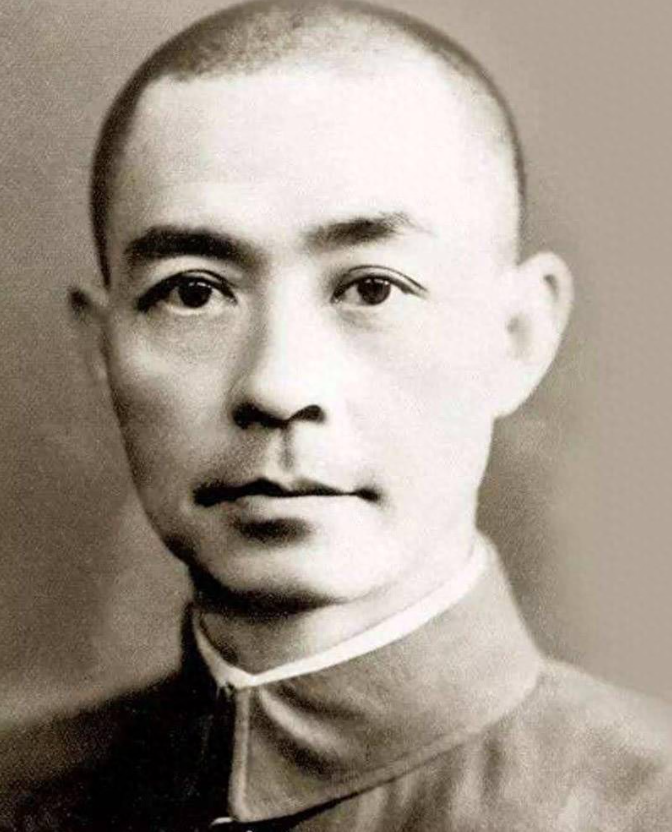

电影《1942》中的台词“只要活着到陕西,给我十年,我还是地主”也点出了地主善于经营的一面。事实上,中国历史上也有一些被尊敬的地主,他们不仅善于管理土地,还以慈善闻名。山东德州陵县的宗子敬便是其中一位。

宗子敬出身于富裕之家,其父曾是满清陵县的知府师爷,积累了丰厚家业。宗子敬继承家业后,秉承父辈的慈善之道。他慷慨解囊,乐于助人,凡是乡里有人遇到难事,宗子敬总会主动施以援手。在灾年,宗子敬甚至减免佃户租金,帮助穷苦人度过难关。由于这些善举,他在陵县声名远扬,被乡民尊为大善人。

抗日战争爆发后,全国上下同仇敌忾,共同抵抗侵略者。宗子敬也未置身事外。当他目睹日军的暴行后,立下誓言:“若有人与日本人勾结,必与之势不两立!”此言既出,他立即着手行动,为保卫家乡投入了极大的精力。他变卖家产,倾尽积蓄购买枪支弹药,组建民间武装,随时准备对抗入侵者。

宗子敬深知抗战艰难,却从未退缩。他不仅为抗日部队提供物资,还在战事吃紧时组织乡民修建防御工事。他常说:“与其等着被奴役,不如主动抗击。”他的行动不仅保护了家乡,还为抗战提供了有力支持。

1939年的深秋,华北大地上战火纷飞。在冀鲁边区的一座庄园内,八路军战士们正与包围而来的日军展开殊死搏斗。高大的院墙虽然暂时阻挡住了敌人的进攻,但经过三十多次的反复冲杀,战士们的弹药所剩无几。

天色渐暗,日军的进攻却愈发猛烈。庄园内的战士们个个面露疲态,但依然紧握着手中的武器,警惕地注视着院墙外的动静。特派员谢甲树蹲在墙角,默默清点着最后的弹药,神情凝重。就在这时,庄园的主人宗子敬突然快步走来,神色焦急地示意谢甲树跟他前往后院。

这个危急时刻,谁也不知道这位地主要做什么。但几天前的经历,让战士们对他心存感激。那是一场异常惨烈的遭遇战,八路军部队刚刚从日军的重重包围中突围而出,伤亡惨重。日军穷追不舍,眼看战士们就要陷入绝境,是宗子敬挺身而出,将他们接进了自己的庄园。

宗家的庄园是方圆数里闻名的建筑。高大的围墙由青砖垒砌,厚实而坚固。宗子敬当初修建时,为了保护家人周全,特意将围墙加固加厚,就连子弹也难以穿透。庄园内房舍俨然,还有多处暗道相通,这样的建筑结构在乱世中颇具防御价值。

在宗家休养的这几天,战士们得到了妥善的照料。宗子敬不仅提供了充足的粮食和药品,还安排人手照看伤员。他的这份情谊,在当时的形势下显得尤为珍贵。要知道,一般的地主见到八路军,不是躲着走,就是敷衍了事,像宗子敬这样主动相助的实属罕见。

土地问题一直是中国近代以来政治问题的核心所在,通过土地改革,中国共产党不仅赢得了广大农民的支持,还获得了源源不断的兵源和粮食供应,为推翻国民党在大陆的统治奠定了坚实基础。抗日战争时期,为建立和巩固抗日民族统一战线,共产党调整了土地政策,将土地革命时期的“没收地主土地”改为“减租减息”。这一政策在调动农民抗日积极性的同时,也维持了地主富农的基本利益,推动了抗日根据地的稳定发展。

抗战结束后,为适应新的革命形势,1946年中共中央发布“五四指示”,明确提出“耕者有其田”的口号,并启动了解放区的土地改革运动。在这一过程中,“斗地主”成为农民翻身和乡村权力重塑的关键手段。通过划分阶级、确定斗争对象、访苦诉苦、算账等环节,土改工作队深入乡村,将地主的土地和财产分配给贫苦农民,彻底打破了地主在乡村的权威结构。

土地改革的执行强调精准区分不同阶层的地主富农。对汉奸、豪绅、恶霸采取严厉打击,对一般富农和中小地主则相对宽和。在土地问题已经解决的地方,共产党对生活困难的地主提供帮助,对逃亡地主给予招抚,试图为他们找到生活出路。这种政策的灵活性和人性化,不仅避免了土地改革中可能出现的激烈对抗,也保证了土地分配的公正性和合情合理性。

在实际操作中,共产党通过派遣土改工作队深入乡村主持运动。工作队的核心任务是动员和组织群众,确保土地改革的顺利推进,同时在政策执行中注意团结多数群众,孤立反动分子。毛泽东在土地改革中提出的政策核心是:“务须团结赞成土地改革的百分之九十以上群众,孤立反对土地改革的少数封建分子。”

土地改革彻底改变了传统乡村社会的权力结构,激发了千百万农民群众的政治热情。他们不再谨小慎微,而是积极参与国家事务。这种汹涌澎湃的群众运动,不仅赋予农民翻身的物质利益,更让他们成为乡村革命和国家建设的重要力量。