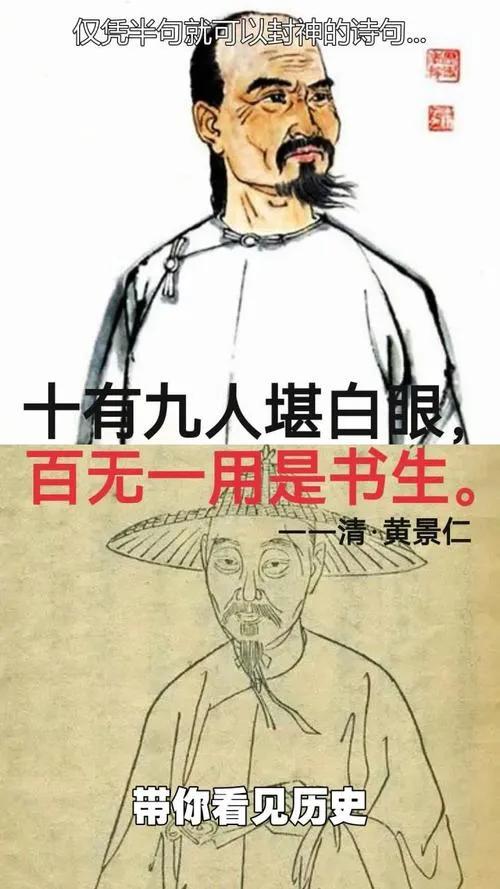

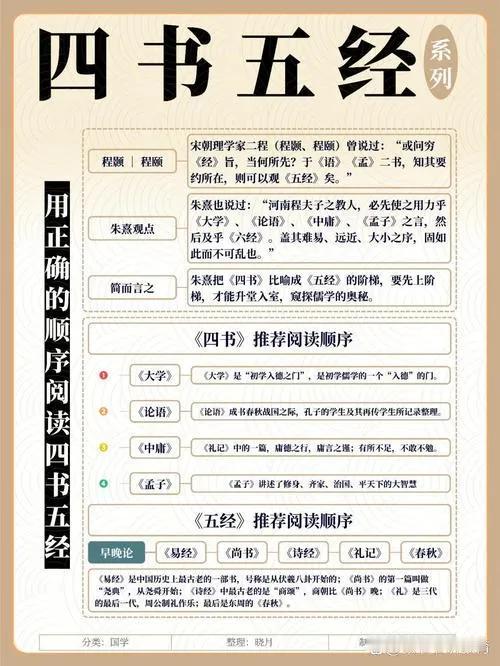

“百无一用是书生”与“四书五经百无一用”看似都涉及对传统知识体系的批判,但两者的内涵、背景与批判对象存在本质差异,具体可从以下四方面辨析: 一、来源与性质不同 “百无一用是书生”出自清代黄景仁《杂感》,是诗人对个人科举失败(三次会试落第)与阶层困境的悲愤自嘲,本质为个体情感宣泄。诗中“书生”特指科举制度下空有才华却无仕途出路的文人群体,如黄景仁自述“风蓬飘尽悲歌气,泥絮沾来薄幸名”,其批判矛头指向僵化的科举制度与功利社会对人才的压抑。 “四书五经百无一用”无明确古典出处,是现代语境中对传统儒家经典实用性的质疑。其核心逻辑是批判儒学经典脱离生产实践,认为以“四书五经”为核心的教育体系无法培养适应现代社会的技能型人才,属于对传统教育内容的反思性批判。 二、批判对象的分野 前者针对“人”的境遇。“书生无用”强调知识分子在特定制度下的身份困境。黄景仁自嘲“十有九人堪白眼”,实则是哀叹读书人既无法通过科举实现阶层跃升,又因缺乏生存技能陷入经济困顿,反映了封建社会中知识分子的结构性矛盾。 后者针对“典籍”的价值。“四书五经无用”直指儒家经典的内容局限,认为其过度强调伦理纲常而忽视技术、经济等实用知识,导致教育与社会需求脱节。这种观点多见于近现代西学东渐后对传统文化的批判浪潮,如洋务运动时期“中学为体,西学为用”的争论。 三、历史语境的差异 “书生无用”的明清社会背景。黄景仁所处的乾隆年间,科举竞争激烈且八股文僵化,商人阶层崛起冲击“士为首”的传统秩序,文人地位相对下降。诗句的流行映射了封建社会末期文人阶层理想与现实撕裂的集体焦虑。 “四书五经无用”的现代转型背景。随着工业化与全球化发展,传统经典在科技、商业等领域指导作用减弱,此观点反映了社会对教育实用性的诉求。例如当代“文科无用论”亦属同类逻辑,强调知识需直接转化为生产力。 四、现实意义的对照 “书生无用”的启示。警示制度设计需避免人才评价单一化(如唯科举论),同时提醒知识分子避免沦为“纸上空谈”,应兼具经世致用能力。黄景仁的悲剧实为制度性缺陷与个人适应性不足的双重结果。 “四书五经无用”的反思。并非否定经典的人文价值,而是呼吁教育体系与时俱进,平衡人文素养与实用技能培养。如顾炎武早提出“经世致用”,主张儒学应关注国计民生,这一思想可视为对“典籍无用论”的古典回应。 五、儒家经典(以“四书五经”为核心)对古代教育和人才培养的作用 1、构建统一的教育体系与知识框架形成标准化教材与科举制度,承载了先秦至汉唐的政治制度、伦理思想与历史经验,如《尚书》记录古代政事,《礼记》规范礼仪制度。通过教育传承,儒家经典成为整合中华文明的核心纽带,维系了“大一统”文化的延续。 2、塑造以“仁”为核心的道德伦理与价值准则,“孝”成为家庭伦理与社会秩序的基石。 3、创新因才施教人才培养模式,孔子提出“有教无类”,成为古代私塾教育的实践原则。德才并重的培养目标,既要求掌握礼、乐、射、御、书、数等“六艺”实用技能,更重视“君子不器”的人格养成。 4、促进阶层流动与社会整合,自隋唐确立科举制后,“朝为田舍郎,暮登天子堂”成为可能。寒门子弟通过研读儒家经典参与科举,打破了贵族垄断仕途的局面。明清时期,约40%的进士出自平民家庭,儒家经典成为社会流动的核心工具。 儒家教育培养的“士大夫”群体,既是官僚体系的主体,也是文化传承的中坚力量。范仲淹“先天下之忧而忧”的担当精神、王阳明“知行合一”的实践智慧,均源于儒家经典教育的熏陶。