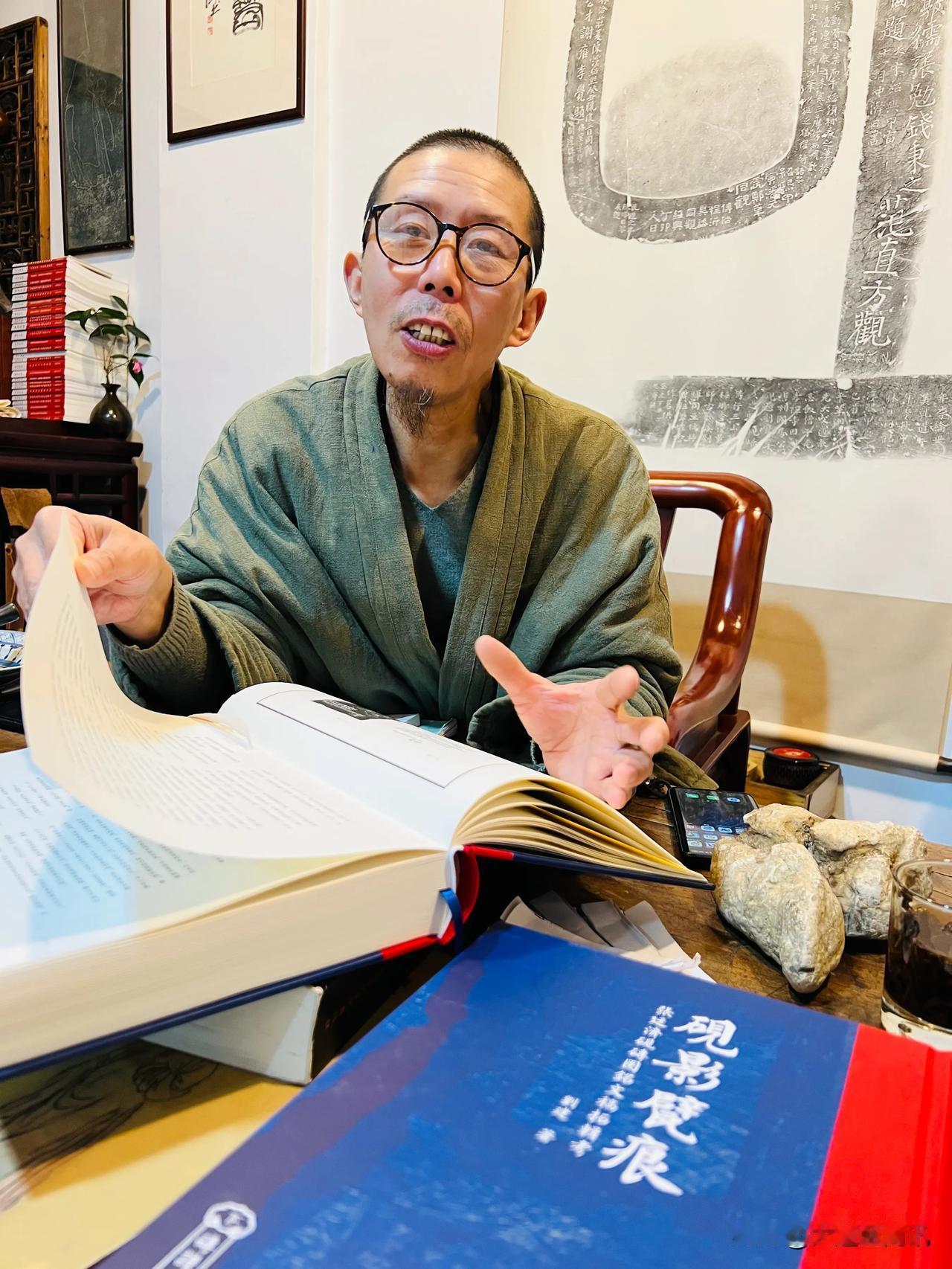

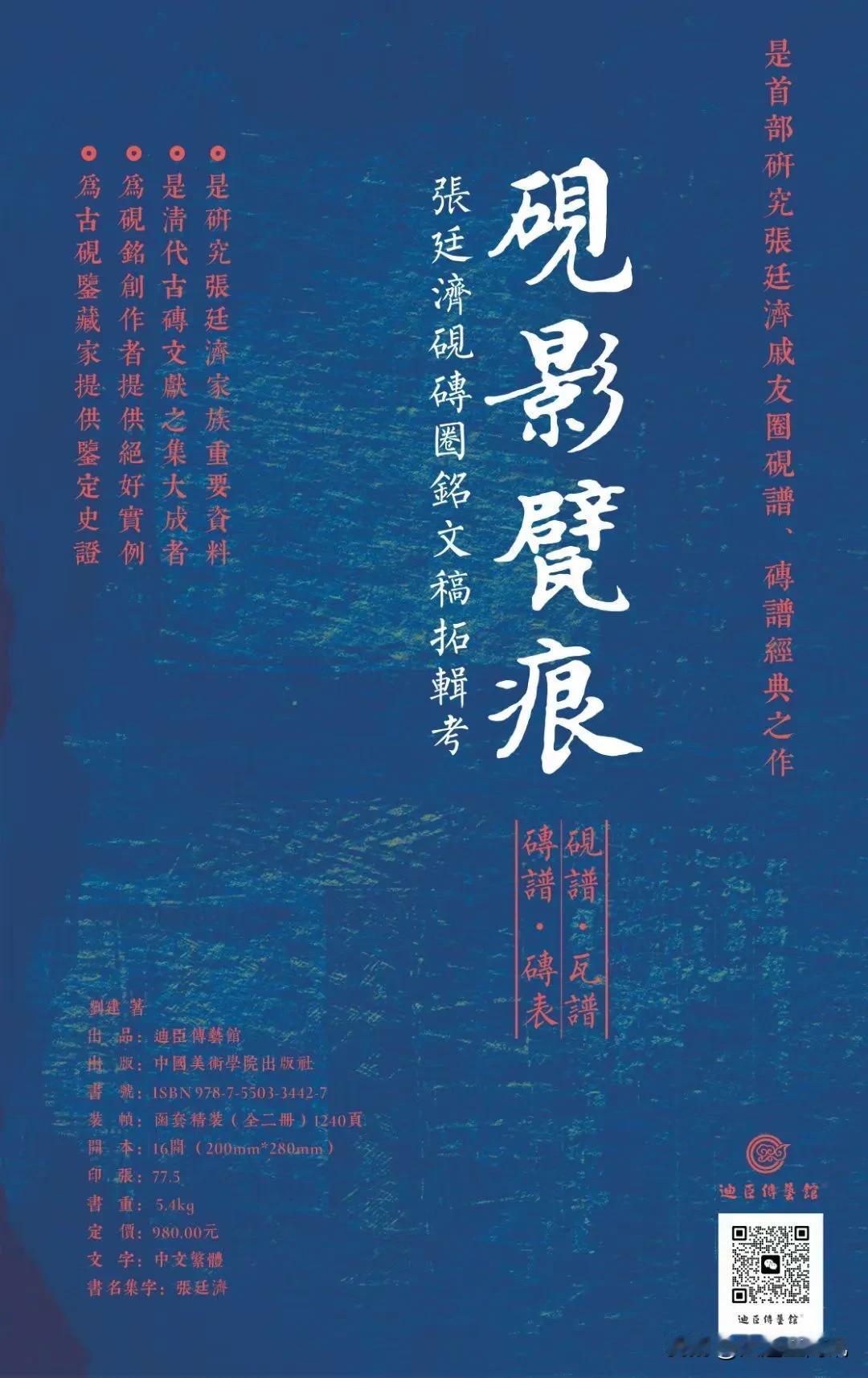

“中国砚铭砖文集大成者”《砚影甓痕》出版 历时整整八年之久,查阅《四库全书》集部、各地方志等资料上万卷,虽遭车祸、患胃癌、卖家产,穷困潦倒,却矢志不渝,抱病完成近2000幅图片、80余万字巨著。日前,刘建著《砚影甓痕——张廷济砚砖圈铭文稿拓辑考》由中国美术学院出版社出版,这部堪称“中国砚铭砖文集大成者”的皇皇巨著,为学术界、收藏界和金石书法爱好者研究清代金石学提供了翔实可信的第一手资料,填补了张廷济及其朋友圈金石学研究的空白。 呕心沥血,变卖家产,生命价值凝聚书稿之中 今年56岁的刘建近20年来在从事策划设计业务之余,专注研究、收藏中国历代古砚砖,凡两汉以来直至民国之作,每天孤灯独坐,摩挲追寻,沉浸其中,常常忘却黑夜早已天明。2013年,刘建驱车赴休宁访砚,结果发生车祸,幸亏身体无殃,其间的酸甜苦辣难以言表。多年来,刘建几近废寝忘食,忘我而作,有一次,他竟用风油精当眼药水滴入双眼,眼痛难忍,用清水清洗后又投入他的“故纸堆”里。 一方砚,一部史。文房四宝之一的砚,就像如今的手机,是中国每一个文人都离不开的随身之物。2016年以来,刘建更加关注砚铭、砖文,皓首穷经,潜心研究张廷济为代表的清代金石学。每遇墨拓谱图,都倾囊以购;涉及砖史砚史,片言只语惟恐忽略;他博览《四库全书》集部、《清代诗文集滙编》800册、《清代闺秀集丛刊》《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆藏中文善本滙刊》《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》,以及各种古人笔记、信札、方志等海量文献资料。多年来,他习惯去观赏大拍预展、各类展览,拍摄记录大量古藉、字画、碑拓稿本、古砚古印等文献资料。这些难得一见的古籍资料,自拍卖或展览结束后,不知散落何处,雪藏几载,又何时得以重见,无人得知。他将拍摄收集的文献资料加以分类、存档,为《砚影甓痕》一书的撰写提供了大量不可多见的原始资料。 刘建在研究中发现,张廷济的学术与艺术成就,离不开他的广泛社交圈。他深入梳理闻川李道悠编录的《竹里诗萃》,张廷济本人的《桂馨堂集》《张叔未编年诗》《张叔未日记》《清仪阁日记》《张叔未日记杂稿》等文献,清晰地勾勒出张廷济与家族、姻亲、老师、友人、方外僧友及商贩之间的交往脉络。这些交往不仅丰富了张廷济的学术视野,也为他金石收藏与书法创作提供了源源不断的灵感与资源。在此基础上,刘建进一步查阅杭州、嘉兴、湖州、绍兴、台州等地府志、县志,以及友人诗文集与书札,像“爬虫”一样,全面梳理出张廷济的砚友圈与砖友圈人物关系表,为深入研究其学术与艺术交往提供了相互佐证、翔实可信的文献支撑。 张廷济对于金石学一丝不苟、精益求精的人文精神也影响着刘建周密严谨的治学态度。张廷济部分铭文手稿,保留了涂抹改动的痕迹与正稿旁录,有些砚铭几经易稿,详细记录了琢砚时的布局构思;所存手稿有其独特书风,和墨洒笔,目辨极为不易。刘建都一一识读,详细剖析,难以索解时,就虚心求教专家学者,这些细致入微的研究梳理工作为今天的艺术家们创作书写砚铭提供了可资借鉴的重要资料。 张廷济的砚铭,不仅仅是简单的文字记录,更是他根据被题铭者的家境、家族关系,或者得砚、砖的来历,精心构思、巧妙撰写的艺术结晶。例如,他珍藏的唐子产残碑砚,从残碑的来源、磨治成砚的过程,到请梁同书制铭书三稿,再到制匣琢铭,每一步都充满了创作特色与学术价值。刘建在书中不仅详细剖析这一过程,还收录未刻梁铭前及铭后二拓,展现砚名数次更改的历程,最终定名为“东里润色”名二残碑砚,这一过程不仅体现张廷济对砚台的珍视,更彰显其金石学领域的深厚造诣。 2018年以来,刘建着手动笔,从文献整理、录文考证、图片处理、排版设计,《砚影甓痕》一书前期基础工作均由他一人完成。 2022年春,长期伏案研究的刘建终伤胃气,罹患胃癌被切除四分之三,导致设计业务停顿而没有经济收入来源,生活完全陷入困顿之中。手术前他曾嘱妻子:“若出意外,以书稿托交某人,不使书稿成为废纸。”未言及母子以后生计如何。其时疫情警急,妻子戴梅惟恐刘建病中更加忧愁,劳苦中不显悲戚,未敢告知实情。当时,他家中无米之炊,全靠亲戚朋友救济度日。 2023年,抱病中的刘建考虑到《砚影甓痕》一书纷繁复杂,排版设计尤为艰难,又随增、随补、随改;他更担心这世上几乎无人可以接手完成此书编撰出版工作,咬牙卖掉住房,凑足60余万元出书资金,委托中国美术学院出版社自费出版。 2024年12月末,我国声誉卓著的美术史家、古籍版本专家、西方美术史翻译家、中国美术学院教授、博士生导师范景中在《砚影甓痕》序言中这样评价:“此书之成,前后阅六余年。以百年之身对千年之物,不惜生命以之,纸上字字,皆星星血也。故砖砚虽微,胜于荣名利禄。庄子云道在瓦甓,信非虚语。叔未先生藏弆得人,诚古物之幸,亦先生之幸,嘉禾砚甓,古香同览矣。因为之序。” (本文仅为个人观点 与本人所供职的新闻机构无关)