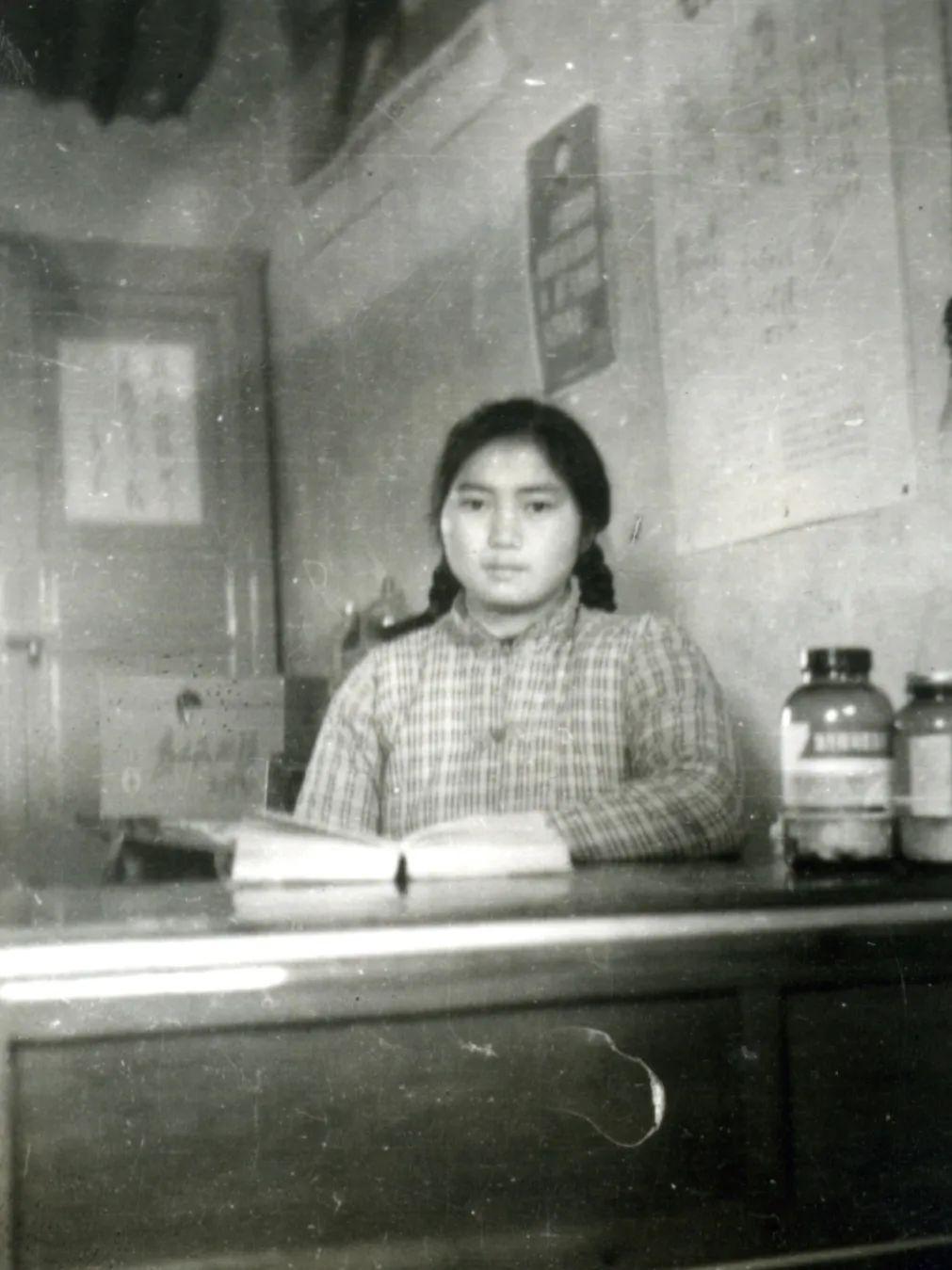

2020 年,她出身寒微靠自学中医,从赤脚医生到一国院士,更是在武汉疫情时提出武汉“封城”举措,做出卓越贡献,她就是李兰娟院士! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2020年,新冠疫情如狂风骤雨般席卷中国,武汉成为风暴的中心,正当全国上下焦急应对时,一位73岁的医学专家站了出来,提出了震惊世人的建议——封锁武汉。 李兰娟,这位中国工程院院士,用她冷静而果断的声音,为国家指明了遏制疫情的关键方向。 当时,这一举措引发了激烈争论,有人担忧经济停摆,有人质疑民生代价,可她坚持认为,只有切断传播链,才能保住更多生命,事实证明,她是对的。 封城后的武汉疫情逐步受控,全国病例增长放缓,这场硬仗为后续抗疫赢得了宝贵时间,人们在电视上看到她疲惫的面容,口罩在脸上勒出的深深印痕,感动之余,也对这位老院士的魄力肃然起敬。 然而谁能想到,这位在医学界声名显赫的人物,最初的医学之路,竟是从自学中医起步的。 1947年,李兰娟出生在浙江绍兴的一个贫穷农家,父亲早逝,母亲不识字,靠微薄的劳作支撑全家。 童年的她,连饭都吃不饱,更别提上学,可她天生好学,小学时成绩优异,硬是靠着老师的帮助和助学金读完了中学。 那时,家里连一盏像样的灯都没有,她就借着月光看书,硬生生把知识刻进脑子里,上高中时,她考进了杭州高级中学,偶然的机会接触到省中医院的针灸技术。 她被这种传统医术吸引,课余时间跑去跟医生学,手把手练针法,记药性,虽然只是基础,但这成了她医学梦想的起点,她心里有个念头:农村缺医少药,总得有人站出来。 上山下乡的年代到了,李兰娟被分配到农村,她本可以当老师,拿每月24元的稳定工资,可她却选了每天只挣一毛钱的赤脚医生,她说,乡亲们需要会看病的人。 她背上药箱,走遍了村里的生产小队,白天,她帮农民割稻子,晚上就给人扎针灸,用自学的草药治感冒、跌打损伤,没设备,没条件,她全凭手艺和记忆,有时还得采野草熬药。 她治过中暑的老人,接生过孩子,连排脓肿的小手术都敢上手,乡亲们慢慢信任她,称她是村里的“全科大夫”。 那段日子,她不仅练出了真本事,也更坚定了要钻研医学的决心,自学的中医知识,像一颗种子,在她心里生了根。 1970年,机会来了,因为在农村的出色表现,她被推荐到浙江医科大学深造,告别田间地头,她走进课堂,第一次系统地接触现代医学,她如饥似渴地学,成绩名列前茅。 毕业后,她进了浙江大学附属第一医院,原本在眼科工作,可她看到感染科的病人常无药可医,心里总觉得不安。 她决定转行,钻研传染病,那时,自学中医的经历帮了她大忙,那些针灸和草药的原理,让她对疾病的理解多了份灵活,她开始思考,怎么把传统和现代结合起来,救更多的人。 1986年,李兰娟39岁,她看到肝炎患者一个个倒下,医生却束手无策,心里满是愧疚,她申请了3000元的科研基金,开始研究人工肝技术。 这条路不好走,十年里,她泡在实验室,翻资料,做实验,反复失败又重来,终于,2001年,人工肝问世了。 这项技术让急性肝衰竭的病死率从88.1%降到21.1%,慢性肝衰竭从84.6%降到56.6%,无数病人靠着它挺过了“细胞因子风暴”,捡回性命。 她没停下脚步,后来又研究禽流感,5天内分离出H7N9病毒,制出疫苗种子株,成果惠及全球,自学的根基,成了她科研创新的底气。 2020年的武汉,李兰娟再次站到风口浪尖,她每天只睡3小时,穿着厚重的防护服,守在重症病房,她提出的封城建议,不是拍脑袋决定的,而是基于几十年来对传染病的深刻洞察。 从自学针灸的农村女孩,到力挽狂澜的院士,她走了半个多世纪,贫穷的童年没压垮她,基层的磨砺没让她退缩,她用汗水和坚持,把自学的中医知识变成了救命的本领。 封城之后,她没离开武汉,守着病人,直到疫情缓和,那张满是压痕的脸,成了她付出的见证。 从赤脚医生到国家栋梁,李兰娟的故事证明,只要肯学肯干,再普通的起点也能撑起一片天,她没想过当英雄,只是做了自己该做的事,而这份坚持,恰恰救了无数人。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻 2020-11-27《李兰娟:从赤脚医生到一国院士,出身贫寒的她靠知识改变命运》