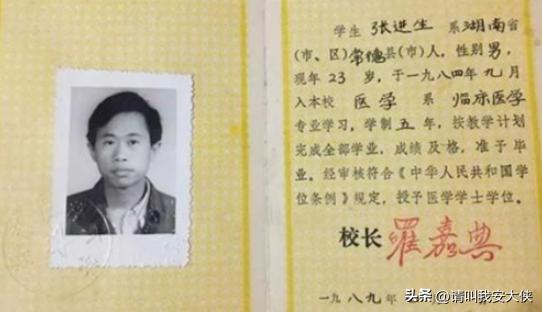

曾是北大博士的张进生,如今却靠低保度日,他到底经历了什么? 2010年的一天,当地记者采访了这位曾经的"神童",如今却被称为"最高学历低保户"的张进生。除了两个姐姐偶尔来看望他,这位当年让全村人引以为傲的北大博士,如今几乎与世隔绝。 时间回溯到1966年,湖南常德向家坪村,张进生出生在一个普通农民家庭。在那个"重男轻女"思想盛行的年代,作为家中独子的他自然成为了全家的希望。尽管父母都是文化程度不高的农民,却对儿子的教育格外重视。 "再苦不能苦孩子。"这是张父常挂在嘴边的一句话。在张进生三岁时,父亲便拿出一本《唐诗三百首》,每晚睡前都要教他背诵。就这样,不识几个大字的农民父亲为儿子打开了知识的大门。 十岁那年,张进生已经能够流利背诵大量古文。当同龄孩子还在为预习《出师表》而苦恼时,他已能一字不落地背诵全文。这样的举动在乡里乡亲看来简直是不可思议,"神童"的名号也随之传开。 "张家有个读书的好苗子,将来肯定有出息!"乡亲们纷纷这样说道。 十五岁那年,张进生顺利考入当地最好的常德第一中学。学校里的老师也被他的才华所折服,预言他未来前途不可限量。随着高考的临近,张进生更是刻苦用功,几乎不曾浪费任何时间。 1984年的高考,张进生的成绩几乎接近满分,全村人为之振奋。当医科大学的录取通知书送到他手中时,张家人喜极而泣。村里人甚至专门办了一场庆祝会,庆祝向家坪村出了第一位大学生。 然而,命运的转折就此开始。 大学报到的第一天,班会上张进生被邀请上台自我介绍。站在讲台上,他却表现得异常紧张,支支吾吾,甚至全身发抖。台下同学的窃窃私语中,"乡巴佬"三个字深深刺痛了他。 这次经历如同一块阴影,牢牢印在他的心里。从小到大都被赞誉为天才的他,第一次深刻感受到"人外有人,天外有天"。从此,张进生变得越来越孤僻,不愿与人交往,甚至渐渐患上了抑郁症。 即便如此,他依然在学业上保持着优异成绩,最终顺利完成本科学业。张家父母期待着儿子能成为一名体面的医生,改变家庭命运。 医学实习期间,一次普通的外科手术观摩彻底改变了张进生的人生轨迹。当看到手术台上鲜红的血液时,他突然感到一阵眩晕,随后竟晕倒在地。经过医生诊断,张进生患有严重的"恐血症"。 这个发现如同晴天霹雳。一个连血都怕的人,如何能成为一名合格的医生?那一刻,张进生似乎听到了梦想破碎的声音。面对父母期盼的目光,他不敢说出真相,只能选择继续深造作为逃避现实的方式。 北京大学的校门为他打开了新的道路。从硕士到博士,张进生在学术理论上取得了不小的成就,获得了内科硕士学位,后来又完成了博士研究生课程。然而,这些学术成就却无法转化为实际能力,他始终无法跨越那道血液形成的障碍。 "理论和实践是两回事。"张进生曾在接受采访时这样说道,声音中满是无奈。空有一纸高学历,却无法胜任相应的工作,他的处境越发尴尬。 随着年龄增长,张进生的父母渐渐老去,期盼儿子成才的愿望也逐渐被现实击碎。他们无法理解:为何自己的儿子拥有如此高的学历,却找不到一份稳定的工作?张进生也无法向他们解释清楚。 在同一时期,北京大学的另一位天才学子韦东奕的故事却在学术圈广为流传。与张进生相似,韦东奕也出身并不富裕的家庭。他的父亲韦忠礼虽然在数学方面有一定造诣,但家庭条件同样拮据。 不同的是,韦东奕从小就对数学产生了浓厚兴趣。在一年级时,一本《华罗庚数学学校》点燃了他对数学的热情。他回忆说:"第一次解出书中对我来说很难的数学题时,那种成就感让我至今难忘。"就是这种单纯的热爱,支撑着他一路前行。 初中时期,韦东奕的数学天赋已经名声在外,被推荐给了高中数学竞赛班教师张永华。与那些严厉的教师不同,张永华给予了韦东奕充分的尊重和自由,允许他在讲台上完整展示自己的解题思路。这种尊重和信任,让韦东奕的才能得到了充分发挥。 韦东奕的生活方式极其简朴,矿泉水配馒头是他的日常标配,每月仅花300元生活费。他不看微信,不用微博,几乎与社交媒体绝缘。但这种简单生活并未阻碍他在学术上的成就。他能够克服语言障碍参加英文的国际数学竞赛,用英文完成高质量的学术论文。 韦东奕的叔叔曾这样评价他:"他最喜欢的事情就是做数学题,你要是跟他聊数学他就有兴趣,其他的一概不在意。"正是这种专注和持久的热爱,让他在数学领域取得了令人瞩目的成就。 反观张进生,尽管早年展现出非凡天赋,却在成长过程中未能找到真正的热爱。他遵从父母的期望选择了医学,却因为身体原因无法实践;他选择学术深造,却未能将知识转化为职业能力;他拥有高学历,却缺乏社会适应能力。 如今的张进生,依靠政府帮他申请的"五保户"补助生活,每月领取五百多元度日。这位曾经的北大博士,最终成为了"最高学历低保户",命运的讽刺令人唏嘘。