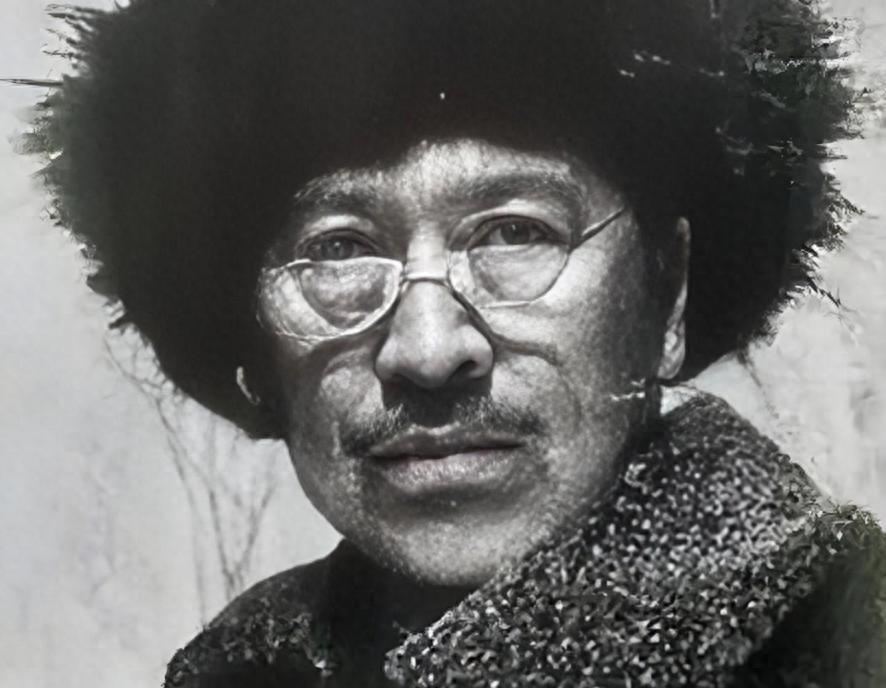

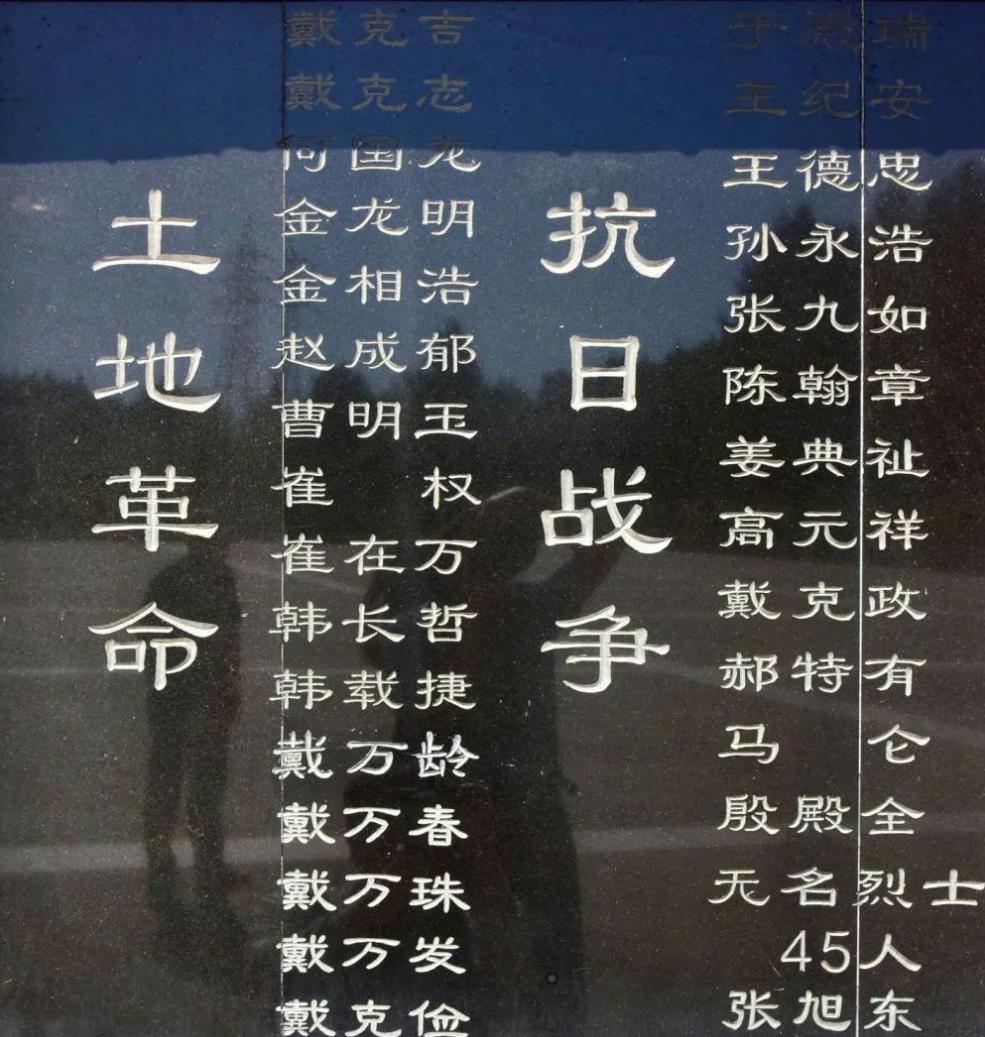

1931年,吉林敦化的戴凤龄老先生刚庆祝完他的60寿辰,可九一八事变的消息传来,国家陷入了危机。面对这样的困境,戴老先生毫不犹豫地拿出了自己的全部积蓄,换成了100多支枪。他动员了家里老少四代人,总共57口人,一起投身到了抗日斗争的洪流中。经过了长达14年的艰苦抗战,这个原本热热闹闹、人丁众多的大家庭,最后只剩下3位成员幸运地活了下来。1931年那个秋天,吉林敦化的大地主戴凤龄刚过完自己六十岁的生日。作为敦化乡远近闻名的乡绅,戴家从老祖宗那辈起就以务农为生,传到戴凤龄这一代,已经是四代人同堂,全家上下加起来有五十七口人。戴凤龄不仅是个热心肠,经常帮助邻里,还凭借着努力经营,让家族拥有了近四百亩肥沃的土地和几家手工作坊。但九一八事变后,这一切都发生了巨大的改变。

看到东北沦陷、家乡蒙羞,戴凤龄心里充满了愤慨和无奈。他暗自思量:“我一辈子顺风顺水,可眼瞅着别人遭殃,我怎么能只顾自己呢?”这句话正是他当时内心的真实想法。于是,他决定不再置身事外,而是要勇敢地站出来,守护自己的家乡和亲人。戴凤龄毅然决定倾尽家财,换来了百多杆枪支,并动员起三百多名亲朋好友和乡亲勇士,毅然决然地投身到了抗日的大潮中。他心里明白,要想打败强大的敌人,必须大家齐心协力。戴凤龄不仅是个军事策略高手,枪法也是一绝,特别是他那双手持双枪,简直是弹无虚发。在他的英明领导下,这支队伍很快就成为了一股不容小觑的力量。

时光荏苒,在接下来的几年抗战岁月里,戴家军历经无数次战斗洗礼,屡战屡胜。其中,在镜泊湖北岸的那场“墙缝”伏击战中,戴凤龄亲自上阵指挥,巧妙借助地形,将四千多名日军一举歼灭,这场大胜不仅极大地提振了队伍的士气,也让戴家军声名鹊起。

除了戴凤龄的英勇无畏,他的家族中的女眷们也是巾帼不让须眉。她们不仅把后勤工作做得井井有条,在关键时刻还会挺身而出,拿起武器与敌人奋勇拼杀。但英雄的路从来都不好走,1937年,戴凤龄不幸落入敌手,即便面对敌人的残酷折磨,他也从未屈服,最终英勇就义。戴凤龄及其家人的英勇故事,是中国人民在抗战岁月里坚韧不拔、勇于献身的生动体现。就像老辈人常说的:“做人得有担当,责任重,道路远。”戴凤龄一家正是以自己的实际行动,将这份担当展现得淋漓尽致。他们的事迹鼓舞了一茬又一茬的人,成为了中华民族不可或缺的精神瑰宝。

岁月流转,尽管中国早已赢得了抗日战争的辉煌胜利,但戴家军的传奇依然镌刻在人们的记忆里。每当提及那段过往,人们总会为那份无私无畏、英勇顽强的精神而动容。正是因为有了戴凤龄这样的英雄烈士们舍生忘死的付出,中华民族才得以挺直腰杆,焕发出无穷的生机与活力。