2007年3月,中国联通正式关闭全国寻呼网络,BP机寻呼告别历史舞台。

1983年,上海,彼时,移动通讯还是个遥不可及的概念,人们的联系主要依靠书信、固定电话,效率低,速度慢,就在这一年,寻呼机,这个后来被上海人戏称为“拷机”的小玩意儿,悄然登陆,叩开了即时通讯的大门,最初的模拟机功能简单,只能单向接收信息,用户还得回拨寻呼台才能知道具体内容,操作繁琐,但即使如此,它也足以让一部分人兴奋不已。

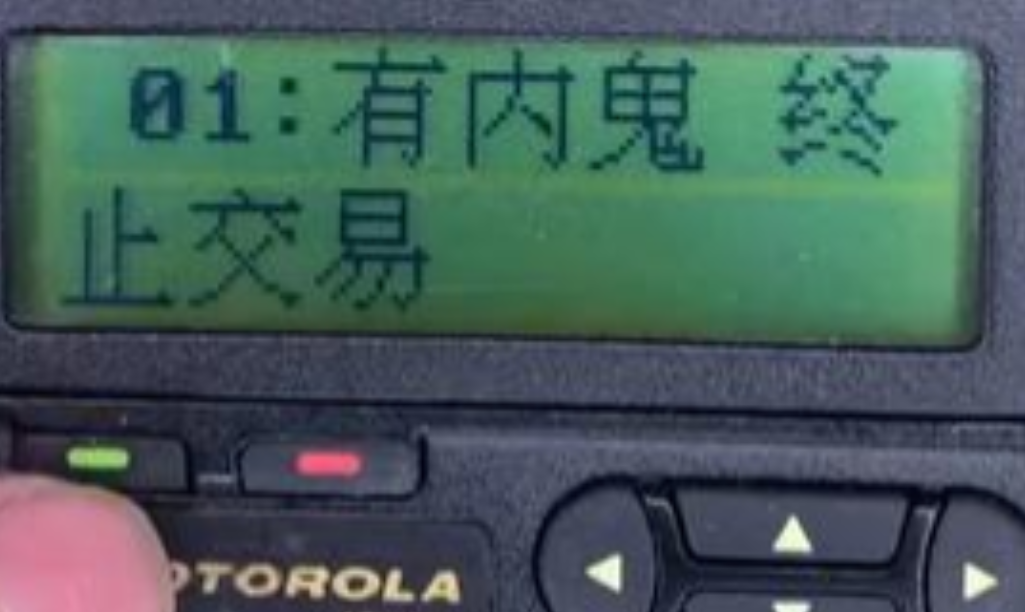

很快,技术迭代,数字机出现,不仅能显示电话号码,还能显示英文信息,为了更高效地使用,不少用户在寻呼机背后贴上寻呼代码,0X-9X,aX-eX代表姓氏,2X-3XX代表常用语,一串串数字和字母成了特定含义的密码,那时,能熟练运用这些代码,也算是走在时代前沿了。

中文寻呼机的出现,彻底终结了代码时代,1990年,浪潮和摩托罗拉合作,推出了第一台中文寻呼机,让信息传递更加便捷,随后,各种信息定制服务也应运而生,天气、财经、新闻资讯都能通过寻呼机获取,此时,寻呼机已不再仅仅是一个通讯工具,更像是一个信息终端,连接着用户和更广阔的世界。

与此同时,另一场通讯革命的种子也已悄然埋下,1987年,大哥大,也就是第一代手机,在中国市场亮相,但高昂的价格和笨重的外形,让它在与寻呼机的竞争中败下阵来。

90年代初,寻呼机风靡全国。数字机动辄上千元,入网费也要上百元,中文寻呼机的年费更是高达600元,这在当时可不是一笔小数目,寻呼机成了身份和地位的象征,人们用金链子把它挂在腰间,生怕别人看不见,朋友聚会,BP机一响,立马成为全场焦点,“有事体call我哦”,一句看似随意的话语,却透露出满满的优越感。

到了90年代中后期,随着人们收入的提高和市场竞争的加剧,寻呼机的价格逐渐走低,开始进入寻常百姓家,1998年,中国寻呼机用户突破6546万,成为全球第一,寻呼机也开始在生活中扮演越来越多的角色,股民用它查看股市行情,年轻人用数字密码传递爱意,家长里短的琐事也通过寻呼台传达,甚至连便利店的阿姨也用它来订货,可谓物尽其用。

寻呼机的普及也带来了一些“甜蜜的负担”,走在街上,BP机此起彼伏地响起,人们不得不四处寻找电话亭回电,有时候,一台BP机响,周围的人都会下意识地摸摸自己的腰间,生怕错过重要信息。

寻呼机的流行,也带火了一个新兴职业——寻呼小姐,上海人称之为“Call台小姐”,90年代初期,在大型寻呼台工作的小姐月薪可达2000元,收入相当可观,这份光鲜亮丽的职业背后,是高强度的工作压力,她们每天要接听上千个电话,录入上千条信息,一天下来,嗓子沙哑,手腕酸痛是常态,为了保护嗓子,寻呼台还专门请专家培训,教她们用假声接电话。

1996年,济南举办了一场全市寻呼小姐技能比赛,40家寻呼台,数千名寻呼小姐参与其中,这盛况也从侧面反映出当时寻呼行业的繁荣景象,随着手机技术的不断进步,大哥大逐渐“瘦身”,价格也越来越亲民,它与寻呼机的竞争态势开始逆转。手机的点对点通讯模式,无需寻呼台这样的中间媒介,更加便捷高效,寻呼机逐渐走下神坛,最终淡出人们的视野。

济南的珍珠台,在1995年就开始转型经营股票机,这使得它在寻呼行业衰落的大潮中得以存活下来,然而,2002年以后,股市行情波动,股票机业务也受到影响,珍珠台的寻呼小姐们开始纷纷转行。

这些曾经声音甜美的寻呼小姐们,在时代的浪潮中,各自找到了新的方向,有人成了超市收银员,有人做了公司内勤,有人成为全职妈妈,她们的职业轨迹,也折射出那个时代女性的生存状态和选择。

2007年3月22日,中国联通申请关闭寻呼业务,标志着这个曾经辉煌的行业正式落幕,寻呼机,这个承载了一代人记忆的小物件,最终完成了它的历史使命,成为博物馆里的展品,寻呼小姐,这个曾经风靡一时的职业,也成为了历史名词。