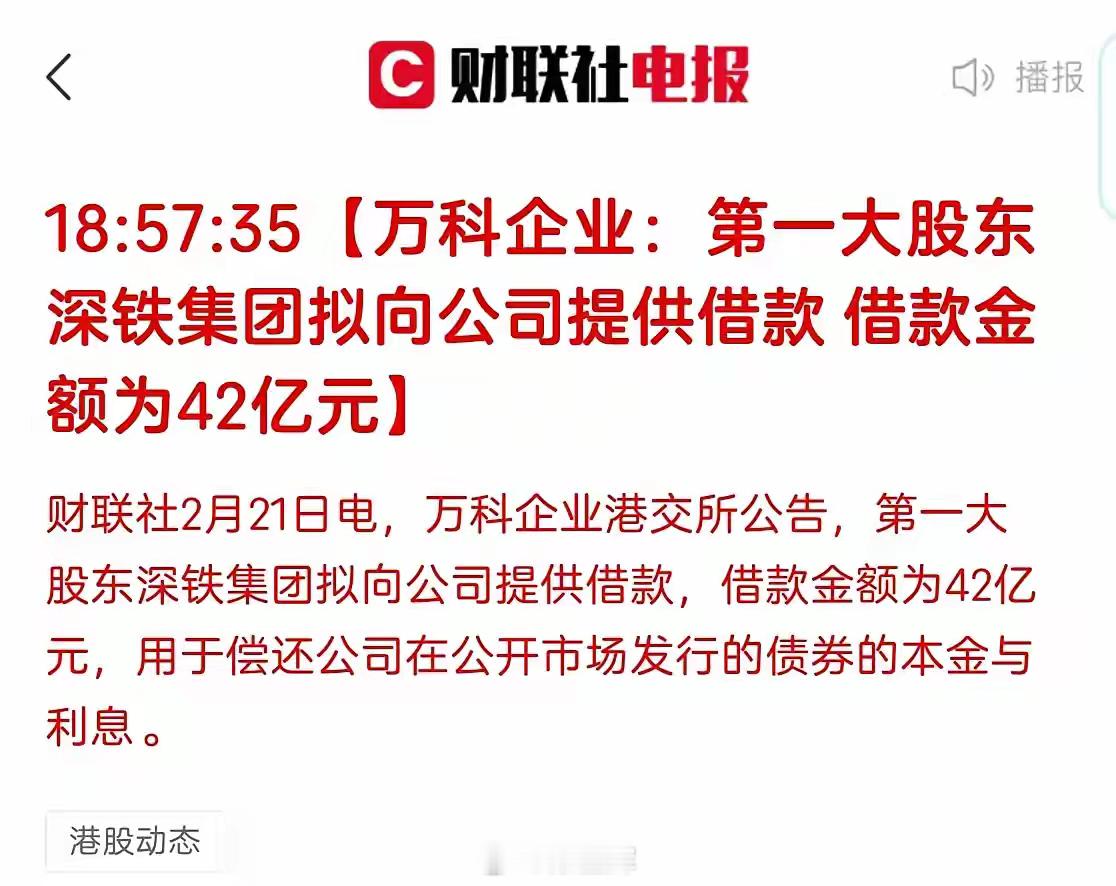

短短两周内,深圳地铁给予了万科70亿元股东借款,用于偿还公开市场债券本息。

这是作为大股东的担当,也说明弥补万科资金缺口的紧迫性,这场房地产危机再一次上演生死时速。

深圳地铁持有万科27.18%的股份,且已提名高管全面掌控万科,但市场分歧依然存在。

深圳地铁能否彻底救活万科?市场传言的更大规模救助能否成真?房地产市场止跌回稳形势变化,是否影响对万科的救助效果?

分歧实际存在且巨大,股价反复波动与债券久期长短价格差异,便是生动反映。

深圳地铁在“宝万之争”中,耗费660多亿元才成为第一大股东,只有将万科救活才符合其利益最大化。

从更高维度深圳国资的角度,也只有将万科救活,才能保住深圳国资的实力版图,以及国资系统佼佼者的声誉。

评判这些救助行动的标准很简单,即是解决万科的短期问题还是长期问题。

万科需要融资置换,需要背书增信,从而保住公司品牌声誉,继而稳定和提升销售额,才能彻底扭转局面。

深圳地铁提供的资产交易、股东借款行动,目前来看仍是解决万科短期问题,市场怀疑深圳地铁救助目的情有可原。

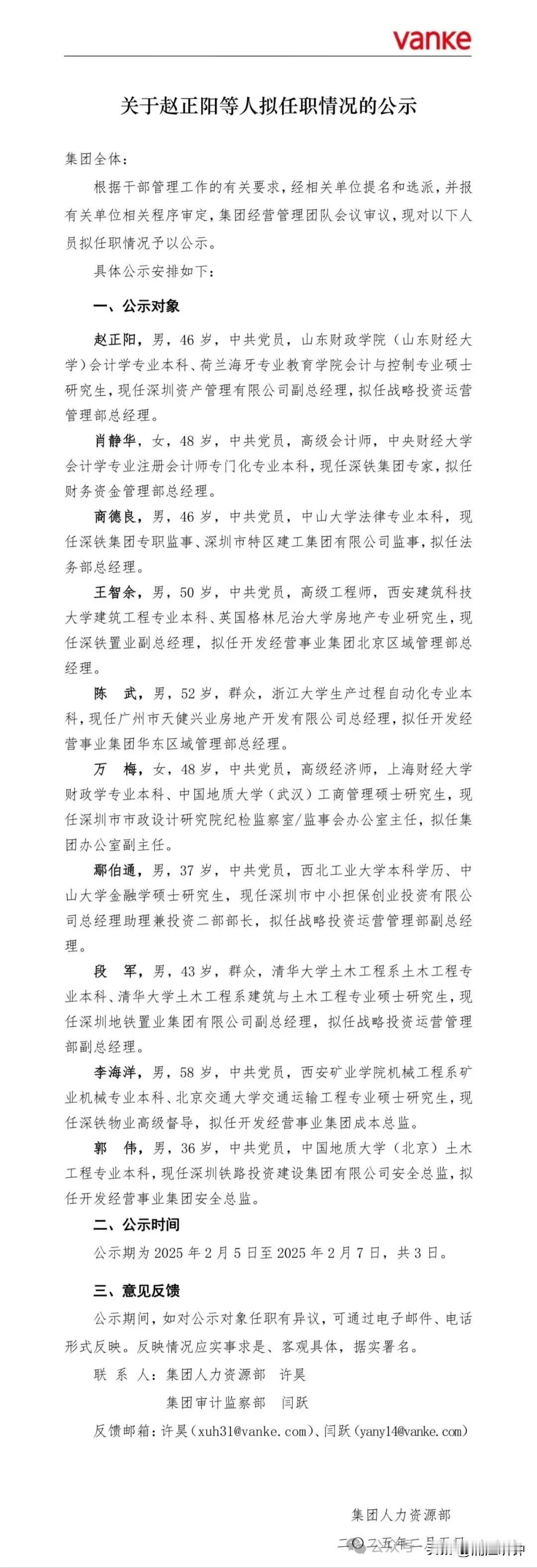

解决万科的长期问题,首当其冲是销售问题,深圳地铁提名了一系列中高管理层,分管各个关键部门。

这种接管式的进驻,初期当然是更好了解监控公司运营,以便做出进一步决策。长期来看,这种管理层更替,应该助力于公司最重要运营环节——投资、销售。

否则,市场对于深圳地铁的救助目的怀疑,永远都不会打消。

市场已经形成共识,仅凭深圳地铁单一的资金救助,或不足以彻底救活万科,深圳地铁的救助行动应该更加立体。

从股权结构优化、融资增信、重大资产盘活、销售提升等方面发力,才是解决万科的长期问题。

市场传言对万科的土地收储,是更高层面政策对万科的救助,是重大资产盘活,某种形式上也是一次性销售提升。

只有这样的重大融资、重大资产盘活、重大股权优化、重大销售提升之后,万科品牌信用才能稳住,其次的聚焦主业退出非主业资产,才能从容不迫锦上添花。

深圳地铁应该尽快释放更多的行动信号。

在深圳地铁最新提供42亿股东借款的同一天,万科也有一份公告,解释万科管理层2010-2016年未实际提取经济利润奖金。当年公告的数字金额,仅是通过相应规则折算之金额。

这个不太引人注目的公告,应该是港交所的信披要求。

“宝万之争”后,王石退休郁亮上位,后者至今最具争议的行为,便是推进合伙人持股计划,通过从每年利润中提取归属于管理层的经济利润奖金,万科试图进行“管理层收购”。

万科管理层持股最高超过5%,这些持股在去年股价下行中被强制平仓,万科管理层利用相应规则,未透露这次重大事件的具体情况。

万科原董事长郁亮现已为执行副总裁,考虑到他的年龄,未来去留应该没啥悬念。万科原总裁祝九胜,是否顺利过关还言之过早。

深圳地铁、万科、深圳国资,再一次站在了十字路口,成败当然重要,但更重要的应该是过程.

过程尽力、正确、正义,才能换得历史圆满。