2025人形机器人元年,机遇背后藏暗礁

我一直坚信2025年将成为人形机器人元年,不过,过早投身这片赛道,潜藏的风险不容小觑。

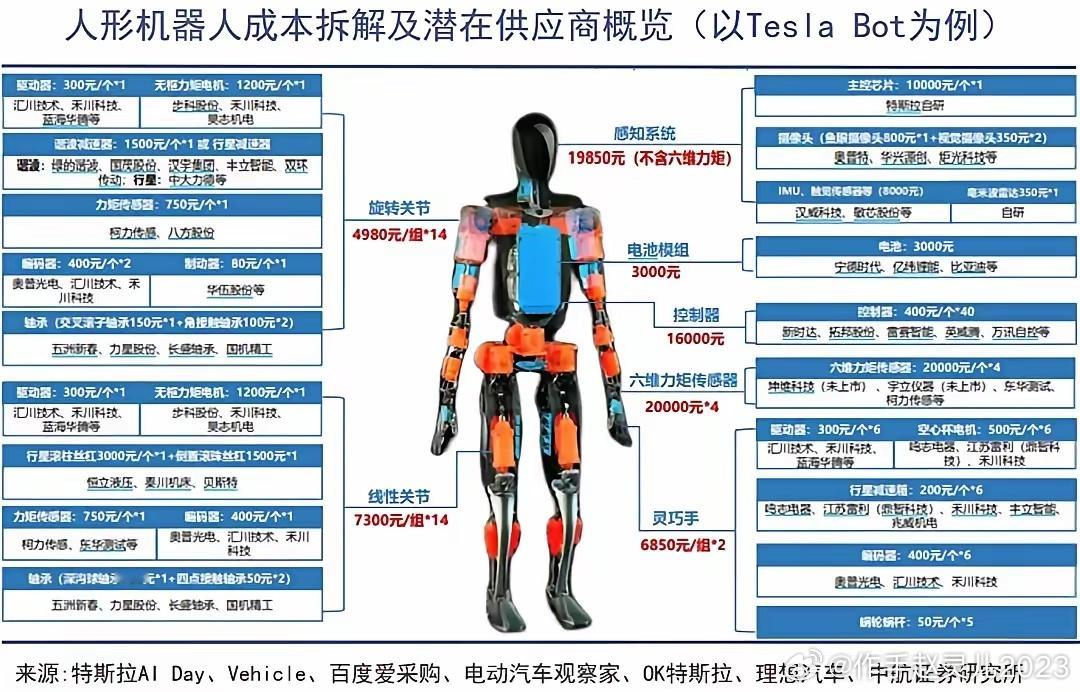

当下,人形机器人领域看似热闹非凡,实则尚未迎来真正的巨头玩家。如今被热捧的人形机器人概念股,大多来自零部件厂商。这些企业的技术门槛较低,缺乏核心竞争力,一旦行业巨头强势入局,凭借雄厚的资金、强大的研发实力和广泛的资源,这些小厂商很可能被迅速挤出市场,沦为行业发展的陪跑者。

从技术层面来看,2025年的人形机器人仍面临几道难以跨越的技术门槛。个体人工智能是其一,当前该领域的发展高度依赖英伟达等AI芯片厂商的技术突破。只有实现人体人工智能的重大飞跃,人形机器人才能拥有更智能的交互和决策能力。其二是固态电池技术,现阶段人形机器人的续航普遍仅有1小时左右,这极大地限制了它们的实际应用场景,难以满足人们对其长时间、高强度工作的期望。

回顾新能源行业的发展历程,人工智能的投资轨迹或许与之相似。在新能源发展初期,众多企业纷纷涌入,但真正笑到最后的,往往是那些在后期凭借技术创新和规模优势崛起的后起之秀。目前人形机器人领域也存在类似情况,许多相关企业虽被资本热捧,却迟迟未能兑现实际业绩,投资前景充满不确定性。

展望未来,国内的人形机器人大厂很可能与当下的新能源汽车大厂高度重合。毕竟,新能源汽车本质上可以看作是带四个轮子的人形机器人,二者在技术研发、产业链整合等方面存在诸多共通之处。华为、小米等科技巨头,正不动声色地关注着人形机器人领域的动态,或许在不久的将来,它们就会凭借自身的技术积累和创新能力,在这片新赛道上掀起波澜。我们不妨拭目以待,看这场人形机器人的产业变革将如何演绎。 今日看盘[超话]