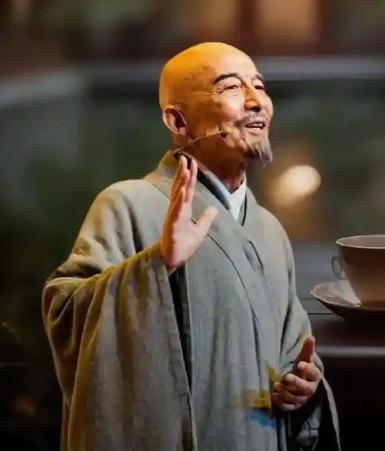

弘一法师一语点醒无数人!他说:“亲人去世不来梦里或者很少来梦里,因为其界有规定,不可以没有缘由的靠近在世的亲人。人鬼殊途,他的靠近也会让在世的亲人生病,磁场受干扰。所以不来梦里是他过得很好,不想让活着的亲人受羁绊。” 李叔同的出家过程,他曾在一篇名为《我在西湖出家的经过》的文章中详细记述。1916年夏天,李叔同偶然听到夏丏尊提起在一本日本杂志上看到的有关断食体验的文章,介绍了断食的目的和方法。半年后,李叔同决定亲自尝试这种体验。 那个寒假,李叔同前往杭州虎跑寺进行“断食”,这次经历带给他前所未有的感受。他感到“身心安乐愉悦之感日益强烈”,并且自觉身体比以往更加安和舒适。就在这次断食的过程中,李叔同与庙中的法师深入交流,学习佛经,逐渐接触并理解了佛家的思想。 1918年初,李叔同在虎跑寺亲眼目睹了一位朋友出家的场景,这深深触动了他。最终,这一事件促使他在翌年的元宵节决定成为佛门在家弟子。接下来的半年,李叔同开始将自己的财产陆续分赠给朋友。 1918年8月19日,李叔同在虎跑寺正式剃发出家,取法名“弘一”。从这段描述可以看出,李叔同是在满怀喜悦的心情中皈依佛教的。在他看来,佛教不仅为自己提供了治愈生命无常这一人生根本痛苦的道路,也为世人提供了一个解决办法。 李父年轻时曾有过两个儿子,一个早夭,一个体弱多病。为了家族能有继承人,李父在晚年迎娶了一位年轻小妾。正是这位小妾在李父花甲之年生下了李叔同,李父大喜,给他起名“成蹊”。 李家一直崇尚佛教,据说李叔同出生时,有喜鹊口衔松枝飞入产房,大家认为这是吉兆,因此对他寄予厚望,并且早早开始启蒙教育。在李叔同的正妻,李父的另一位妻子——一位虔诚的佛教徒的教导下,李叔同从小便学会了诵读《大悲咒》等佛教经典。 生死之谜始终是人类最难以参透的课题之一。当我们失去至亲,往往会陷入深深的思念之中。有人盼望着能在梦中与逝者重逢,询问他们在另一个世界过得如何;有人则因为梦不见逝者而倍感忧伤,担心他们是否还有未了的心愿。这些情感与困惑,其实都源于人类对死亡的敬畏与不解。 在这个问题上,弘一法师提出了独特的见解。他认为,亲人去世后很少出现在生者梦中,是因为冥界有其特定的规矩。没有特殊原因,亡者是不能随意接近在世的亲人的。这一观点揭示了生死两界的基本法则,也体现了传统文化中对生死秩序的理解。 弘一法师进一步解释说,人与鬼是两个不同的界域,它们之间存在着无形的屏障。如果亡者贸然接近阳间的亲人,可能会影响生者的磁场,导致身体不适。这种解释虽然带有传统文化的色彩,但也透露出对生者的一种关怀。在弘一法师看来,亡者不入梦,恰恰说明他们已经安息,不愿打扰在世亲人的生活。 这种观点实际上包含着深刻的人生智慧。它告诉我们,对逝者最好的思念,不是沉浸在悲伤中无法自拔,而是让自己活得更加充实快乐。只有生者安好,逝者才能真正安息。这是一种互相成全的关系,也是处理生死情感的积极态度。生死之间的距离,或许就像弘一法师所说的云朵变化一样。云朵消散并非终结,而是转化为雨、雪等其他形态继续存在。 李叔同的性格独特且复杂,曾有一次,夏丐尊向他请教如何处理学生宿舍失窃事件,李叔同给出的建议是通过自杀来感化学生,这种极端的做法显然并没有被采纳。在教学过程中,他常常非常郑重其事地向学生鞠躬,若学生犯了错,他会以非常谦卑的语气要求学生改正,如告诫学生今后不许在地上吐痰,然后再向学生鞠一躬,才让他们离开。 李叔同的教育方式与常规截然不同,强调的是感化,而非惩罚。 他的日本妻子得知丈夫出家后,哭着前往寺庙请求见他一面,李叔同仅托人送出一块怀表,简单地说:“你可以回到日本,过得很好。”李叔同在出家后,开始了与佛法更加紧密的联系。在一次前往惠安乡弘法的过程中,由于过度劳累和黑蝇的骚扰,李叔同感到身体逐渐不适。最初他并没有太在意,但随着病情加重,他的四肢开始出现奇痒,皮肤发红,口干舌燥,甚至有了轻度发热的症状。 他被迫回到泉州的草庵寺休养,但病情并未得到缓解,反而加重。随着手臂和脚背开始溃烂,李叔同的病情愈发严重,最后他不得不停止一切佛法活动,只能卧床反复念佛和观世音菩萨的名号,直至身心的痛苦让他几乎无法忍受。 在病重期间,李叔同感觉死亡逐渐临近,除了口中能勉强念佛,他再也无力做任何事。即便如此,他依然忍受着剧痛,努力坐起身来,给传贯法师写下临终遗嘱。他在遗嘱中叮嘱法师:“我命终之前,请在布帐外为我助念佛号,但不必常常念。 命终之后,不要翻动身体,锁上门八小时,八小时后,万不可擦身、洗面。请将我穿的衣服和被子卷好,送到寺后山谷。三天后,若有野兽来吃便好,否则就地焚化。焚化后,再通知师友,但千万不可提前通知。”看到遗嘱的传贯法师,不禁泪流满面,期盼着李叔同能够早日康复。