1963年,溥仪在北京街道闲逛,看到一烧饼摊,于是便买了一个,没想到刚吃了一口,便咬牙切齿的说,那群死太监竟然骗了我这么多年。

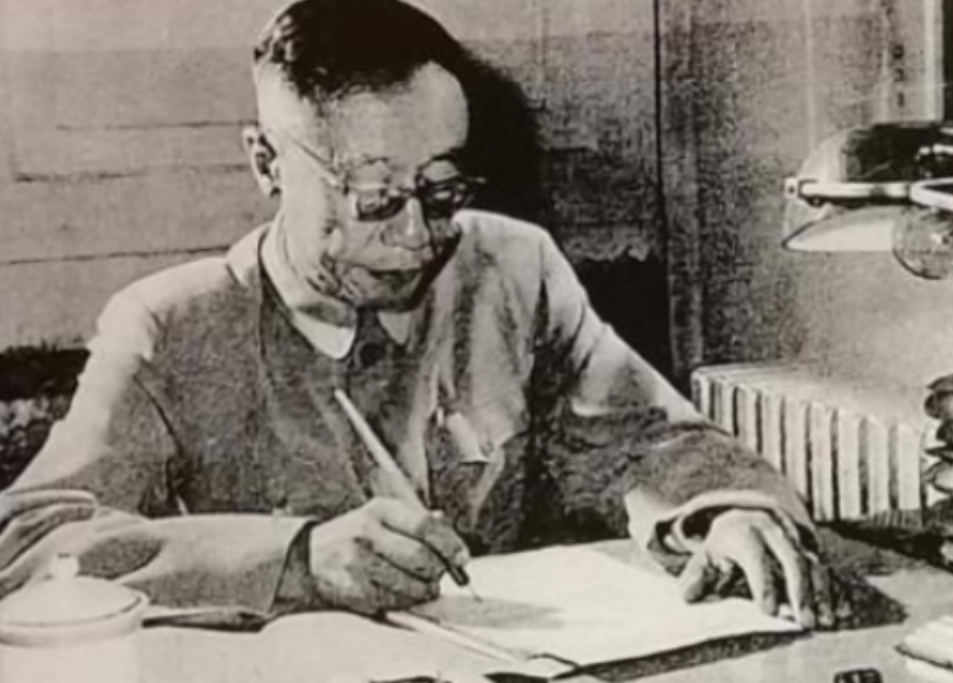

溥仪,末代皇帝,一生经历了从九五之尊到普通公民的巨大转变,这段人生轨迹中,一个看似不起眼的食物——烧饼,却成为窥探他内心世界、解读时代变迁的特殊窗口,它见证了权力的遮蔽,也象征着真实的回归。

紫禁城的高墙之内,小溥仪的生活看似锦衣玉食,实则充满了虚幻和欺瞒,他渴望了解宫墙外的世界,哪怕只是尝一口民间的小吃烧饼,然而,太监们出于自身的私利,编织了一个关于烧饼的谎言,他们带回的不是新鲜出炉的美味,而是冷硬干涩的残品,并告诉溥仪,这就是烧饼的本来面目,民间百姓因为贫穷才不得不吃这种食物。

年幼的溥仪对外部世界一无所知,只能接受太监们的说辞,这不仅扭曲了他对食物的认知,更蒙蔽了他对真实世界的感知,御膳房的敷衍塞责更是加剧了这种扭曲,厨师们不再用心烹饪,溥仪的餐桌上常常是残羹剩饭。

他只能依靠从宫外订餐来满足口腹之欲,但这并不能弥补他对真实食物体验的缺失,在太监的谎言和御膳房的敷衍中,溥仪的味觉被权力禁锢,他对烧饼的印象也定格在了“冷硬干涩”的错误认知上。

1963年的北京街头,溥仪偶然路过一个烧饼摊,香气扑鼻而来,勾起了他儿时的回忆,他决定买一个尝尝,或许是想验证一下记忆中的味道。然而,第一口下去,他愣住了,外酥里嫩,香气四溢,与记忆中的冷硬口感截然不同。

摊主解释说,烧饼只有刚出炉的时候才最好吃,凉了味道就变了,这一解释,如同醍醐灌顶,让溥仪瞬间明白,自己被骗了,被困在紫禁城中的他,从未真正品尝过烧饼的滋味。

街头的这次偶遇,不仅是味觉的解放,更是溥仪人生观的转变,他曾经认为烧饼是贫苦的象征,如今却发现它如此美味,这不仅仅是食物口感的差异,更象征着他从“天子”到“平民”的身份转变,以及对过去被权力遮蔽的真实的重新认知,曾经高高在上的皇帝,如今与普通百姓一样,站在街头品尝着简单的食物,感受着生活的真实滋味,这种巨大的反差,让他对曾经的权力和地位有了更深刻的反思。

烧饼,在这个故事中,已经超越了食物本身的意义,它成为了一个隐喻,象征着真实与谎言、权力与自由、过去与现在的对比,溥仪对烧饼的两次体验,实际上是他对人生的两次感悟。

在紫禁城中,他是被权力和谎言包围的“天子”,对世界缺乏真实的认知,在北京街头,他是一个普通的公民,可以自由地体验生活,感受真实,这个故事也提醒我们,权力可以扭曲一个人的感知,蒙蔽一个人的双眼,只有摆脱权力的束缚,才能获得真实的体验,才能真正理解生活的意义。