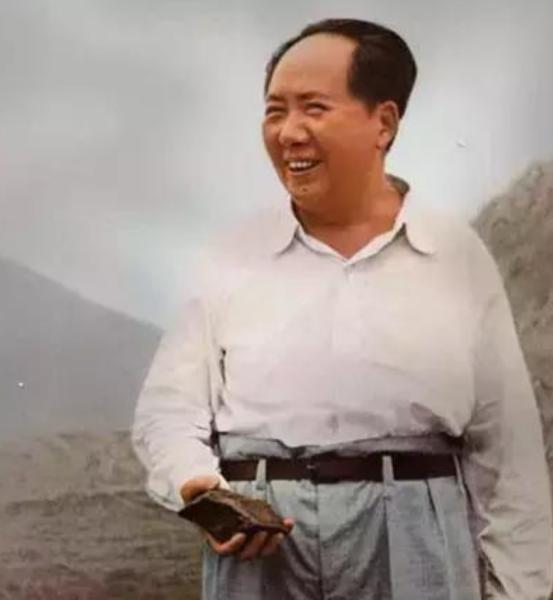

1893年,毛泽东出生几天之后,他母亲文七妹由于之前生过两胎,都在襁褓中就夭折了。因此这次为了保护毛泽东的身体健康,能够有利于成长,易长成人,于是采取了一个农村的土方法。 文素勤,是家中第七个孩子,因此常被亲戚称为“七妹”。 文家与毛家相隔不远,彼此之间保持着频繁的联系。 虽然家境小康,主要以务农为生,但由于每年需要前往韶山祭祖,文家决定将七妹许配给毛贻昌。 文素勤13岁时嫁入毛家,18岁便正式与毛贻昌成婚。 在毛泽东出生之前,文素勤已经经历了两次不幸的胎死腹中的痛苦。 她非常重视孩子的健康。 1893年,毛泽东诞生于唐家圫,为了祈求儿子的平安,她和母亲带着毛泽东到龙潭圫山脚下拜石观音,虔诚地将毛泽东作为干儿子献给观音菩萨。 传说这块石头能够镇住恶龙,保佑周围一方平安。 文七妹将这块石头作为毛泽东的“干娘”。 这一仪式深深印在了毛泽东的记忆中,甚至在1959年他回到韶山时,已是66岁的他特意前往“干娘”前鞠躬致敬。 这块石头如今成为韶山冲的一个重要景点。 毛泽东的乳名“石三伢子”也与石头有着关系。 在当时的习俗中,给孩子起个小名往往会选择畜生的名字以求孩子长命百岁,但毛泽东的外祖母拒绝了这一传统,她为毛泽东取了一个寓意深远的小名“石三”。 毛泽东也十分喜欢这个名字,甚至在他成为革命领袖后,还常以“石山”或“毛石山”作为自己的笔名。 在他的《贺新郎·读史》中,毛泽东提到“几个石头磨过”的情节,借此象征石头在人类进化过程中的重要作用。 即便在与彭德怀的对话中,毛泽东也把自己与石头相提并论。 以此表明自己虽不显赫,但却如同顽石般坚定不移。 尽管文素勤没有接受过正式的教育,但她是一个坚定的佛教徒。 她常带领孩子们前往附近的凤凰山寺院拜佛,教育他们要积善行德,并坚信“善有善报,恶有恶报”的因果观念。 每逢困顿时,文素勤不遗余力地帮助贫苦乡民,赠米施药,尤其是在荒年、旱月时,便会把家里的米粮分发给饥民。 她的这份善良、无私和乐于助人的品质,深刻地影响了毛泽东的成长。 有一次,在秋收时节,邻里农户们都在同一个场地晒稻谷,大家忙着抢收谷子。 年轻的毛泽东见到周围贫困的佃户正焦急忙碌,便放下自家的谷子,先帮邻居们抢收,虽然因此受到父亲的训斥。 毛泽东却坚持认为,邻居本就生活困窘,再加上要交租,若是失去稻谷,将会更加艰难。 在另一次冬日,毛泽东途遇一名衣衫褴褛的青年瑟瑟发抖。 见状,毛泽东立即脱下自己的裘衣递给他,直至回家时,母亲才发现衣服不见了。 毛泽东坦言是将衣服送给了那位青年,而文素勤听后,并未责怪他。 当年,毛泽东父亲委派他去取回一笔猪款,途中他见到几位衣衫褴褛的可怜人,便将带着的钱分发给了他们。 当他回家后,告知父亲这一行为,父亲并未过多指责。 毛泽东从小便受到母亲以身作则、教导他行善积德的熏陶。 他的母亲不仅教会了毛泽东待人接物的原则,也让他从小便培养了对社会弱势群体的同情。 1918年,毛泽东母亲因患结核性颈淋巴炎,在唐家圫养病。 毛泽东在当时正忙于筹备前往法国勤工俭学的事务。 每次得知母亲身体状况的变化,他都会不遗余力地为母亲提供支持。 特别是在1919年,毛泽东母亲的病情加重,毛泽东从北京赶回湖南,照料母亲,直至母亲病重后,他与兄弟们一起携手将母亲接去就医。 10月,文素勤因病去世,毛泽东得知噩耗后,立刻从长沙赶回韶山,准备为母亲守灵。 他回忆起母亲一生的种种事迹,深感悲痛,并为母亲写下了《祭母文》。 在这篇祭文中,毛泽东称赞母亲的高德和博爱。 此外,他也深受父亲的影响。 毛泽东与父亲的关系依旧透露出某种奇异的相似性。 毛顺生对儿子的严苛要求,某种程度上成了泽东后来的权威观念的根源。 毛泽东虽然表面上抗拒父亲的压迫,却也在潜意识中继承了一些父亲的强硬作风。 参考文献:[1]龙剑宇.毛泽东母亲文七妹:从山那边走来[J].湘潮,2017,0(2):17-18