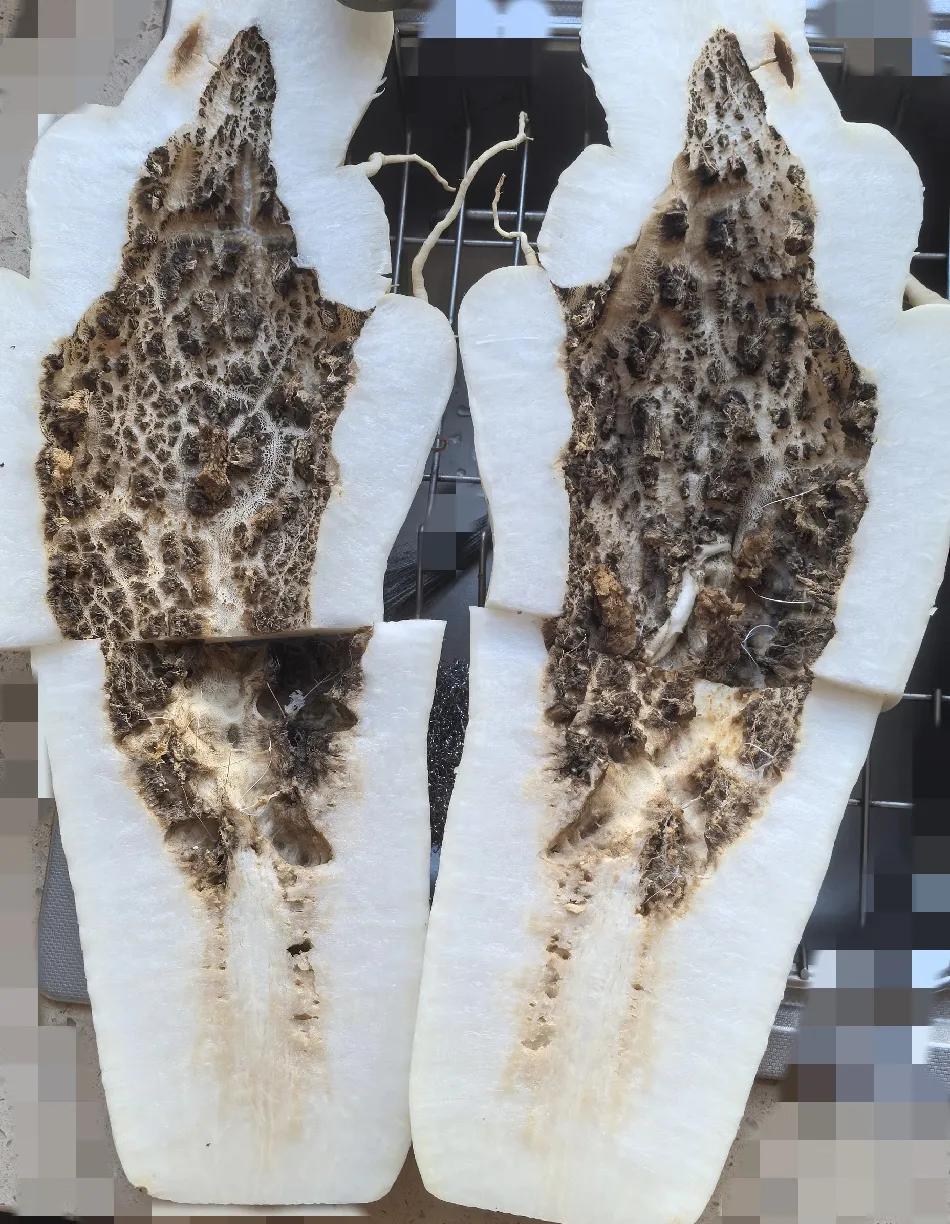

南京人咋就被誉为“大萝卜”了呢? 南京人被称为“大萝卜”,这在本土文化里可是个很有内涵的昵称呢,它的来历能一直追溯到明清时候的市井文化,这里头藏着语言趣味和地域性格两重隐喻: 一、方言里谐音转换的智慧 在南京方言里,“萝卜”(luó bo)和“络伯”(以前对憨厚长者的尊称)读音差不多。明代的《客座赘语》里就提到,南京人老拿“萝卜”来调侃自己性子直,就像“呆萝卜”,其实就是说那种心里没啥弯弯绕绕的实在人,这就跟北方的“愣头青”、川渝的“憨包”那种诙谐的说法差不多,就像把直性子的人比作直直的木棍一样有趣。 二、六朝烟水气的物化体现 1. 像钟山的形状:萝卜长得敦敦实实、圆滚滚的,这和南京“虎踞龙盘”的山水模样很配呢,就像《儒林外史》里说的“菜佣酒保都有六朝烟水气”那种市井的韵味。 2. 吃的习性的隐喻:萝卜皮糙肉甜,就跟南京人表面上“甩气”(方言,就是不拘小节的意思),可心里头热乎的性格一样。民国时候夫子庙茶馆的楹联“嚼得菜根百事可做,吃得萝卜万事能容”,说的就是这个情况,这萝卜就像一个外表粗糙内心甜美的宝盒。 三、近代历史中的精神重塑 1937年南京大屠杀的时候,国际安全区的记录显示,市民拿“萝卜饭”救济难民,打这起,“大萝卜”就被赋予了“在危难里坚守本真”的品质象征。作家叶兆言在《南京人》里写过:“说南京人是大萝卜,其实就是夸他们像土地一样质朴,啥风雨都改变不了他们的性子。” 四、当代语境下的文化自信 进入新世纪之后,“大萝卜”从市井俗语变成了城市文化的标志: 艺术化的展现:南京白话相声《大萝卜列传》,把那种“一根筋”的性格变成了对“契约精神”的赞美,就像把一块普通的石头打磨成了精美的玉石。 商业上的助力:本土品牌“大萝卜咖啡”“萝卜市集”,用这种自嘲的营销方式来显示城市的亲和力。 学术上的正名:南京大学社会学院2021年的调查表明,76%的市民认可“大萝卜”这个称呼,觉得它传达了“不矫饰、重情义”的价值观。 总的来说,这个称呼可不是啥贬义词,而是南京人用六百年的幽默智慧,把地理特点、历史伤痛和性格特点融合成的文化自画像。就像朝天宫古玩市场的对话:“阿要辣油啊?”“哎呦,多大四啊!”——这种“萝卜式”的直率,正是六朝古都历经战火和繁华后沉淀下来的生命力。